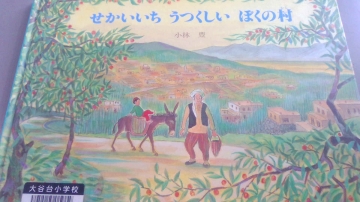

物語文「世界一美しいぼくの村」を教材として、根拠を明らかに、物語の先を予想して書く学習をしました。

物語の舞台は、中央アジアのアフガニスタンという国です。

子どもたちのなじみが浅く、イメージしにくい国ですが、教科書の物語を音読するとともに、アフガニスタンの写真集を見て物語の背景をつかんでいきました。

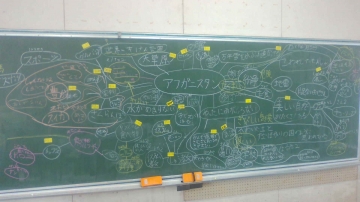

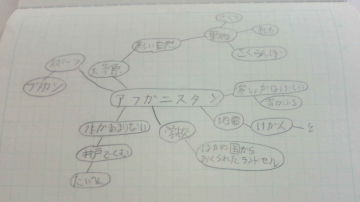

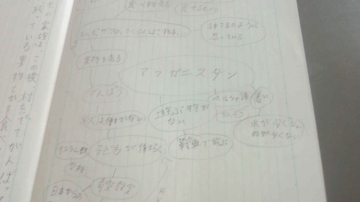

アフガニスタンについて調べたことをマインドマップにしてわかりやすくしました。

果物からつながったのは、すもも、さくらんぼ、スイカ、メロン、ざくろ、白ブドウなどです。

果物や美しい自然は、豊かな面もありますが、厳しい面もあります。

・気候は、めったに雨が降らず乾燥しており、寒暖の差が激しい。

・何年も紛争が続いており、壊れた戦車が放置されいたり、地雷が埋まっていたり、その被害で足をなくした人がいたりする。

・学校はあるものの、紛争で校舎が壊れ、屋根のない教室で授業をしている。

・日本から贈られたランドセルをアフガニスタンの子どもたちが心待ちにしているなど、学習用具が揃っているとは言い難い。

その中で、物語の主人公ヤモたちは、子どもながら果物の収穫を手伝い、市場で果物を売るなどして働き、たくましく生きています。ヤモの家族もそうしてたくましく生きてきたことがわかります。

物語の最後の2行、「ヤモたちの住むパグマンの村は、戦争で破壊されてもうありません。」とあります。

その後のヤモたちがどうなるのか?

マインドマップを根拠にして書き進めていきました。

「家畜の子羊の毛を服にするなどして生き残っていくと思う。」

「果物を売ってお金を稼いで、村を直していくと思う。たくましい力があるアフガニスタンなので、力強く生きていると思います。ヤモは、自分の村は”世界一美しい”と思っているので、またその世界一美しい村を修復したいという気持ちが強いから、村を直すと思う。」

「ヤモの家族は、この後、生き残れると思う。理由は、たくましい国民だから果物を採ったり木などを使って家を作ったり、ロバのポンパー、子羊をうまく飼ったりして生きていくと思う。」

「ヤモの家族は、この後、新しい村に行き、また一から仕事をして、食料を稼ぐ。ヤモも家族と一緒に仕事をして生き残ると思う。」

「村を破壊されたヤモの家族は、仕事で稼いだお金を使って、幸せに暮らしたと思います。アフガニスタンの人々は、自分たちで畑も作るなどたくましいからです。」

「ヤモは意地でもハルーン兄さんに会うと思う。ハルーン兄さんが帰ってこれるようにパグマンの村を作り直すと思う。」

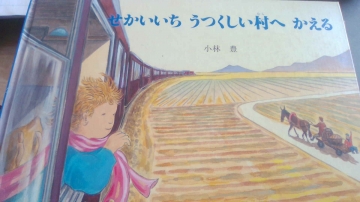

実は、この「世界一美しいぼくの村」は三部作になっており、続きがあります。

完結編「世界一美しい村へ帰る」で、ヤモは友人ミラドーとともに、破壊されたパグマンの村へ帰り、村をつくり直すところで終わります。

アフガニスタンのマインドマップでアフガニスタンの人々や暮らし、子どもの様子を見える化することによって、作者小林豊さんが書いた完結に、根拠を明らかにして近づくことができました。

先のストーリーを自分なりに予想しながら物語文を読み味わうことができます。

「僕の村にサーカスがきた」もあります。手に取って読んでみましょう。

読んだ人は、「読書の木」の葉っぱにして読書の木に貼っていきましょう。