NPO法人 みえ減災啓発支援ネットの皆様にご協力いただき、

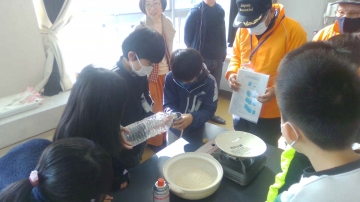

「炊き出し君」の体験をさせていただきました。

災害が起こった時、避難所では、食事、トイレ、寝る場所などの問題が起こってきます。

その中で、食事について、炊き出しを経験することで、いざ本当に地震が起こり避難しなければならなくなった時に行動することを学習しました。

「なぜこうしなければならないのか?」

「どうしてこうするのか?」

という観点で考えながら、体験を進めました。

土鍋でお米と炊くという体験、

土鍋でお米を炊いたことがある子は数人でした。

ほとんどの児童にとって、お米をコンロでしかも土鍋で炊くということは初めてのことでした。

お米を4、お水を5の割合で入れます。

「お米:お水=4:5」ということも学びました。

ここで問題です。

お米2杯だったら、お水だと▢杯です。

お水は何杯入れる必要があるでしょうか。

答えは2.5杯です。

小数の掛け算・割り算を学んでいる子どもたちにとってタイムリーな問題でした。

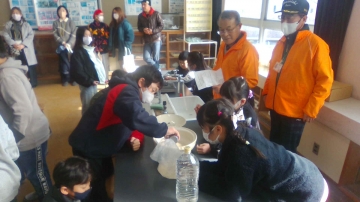

今回炊くお米は、無洗米ではありません。普段はお米をといでから炊きますが、今回は、とぎません。

避難所ではお水が確保できるわけではありません。

果たしておいしいお米が炊けるでしょうか。

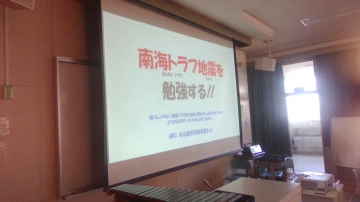

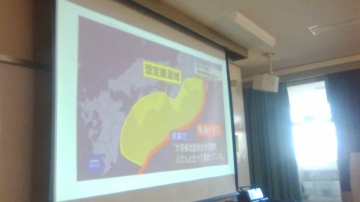

お米を水に浸しておく時間、南海トラフ地震についても学びました。

おこげのにおいがしてきたら、もうすぐ炊きあがりのサインです。

火を消してからも15分~20分、よりおいしく炊き上げるために蒸らし時間をとります。

避難先では「食べれればいい」ということもありますが、「よりおいしくしよう」ということも大切だということに気づきました。

また、お米とお水とコンロ、土鍋があれば、意外と簡単にお米が炊けるんだということに気づきました。同時に普段、炊飯器でピッとすれば自動で炊けてしまうごはんのありがたさも知りました。

「といでないけどおいしい」「味付けしてないけどおいしい」

「おこげがあってもおいしい」など子どもたちからの声。

今回は机と椅子がある環境ですが、避難先では、机椅子はないことも予想されます。

なぜおにぎりにして食べるのか?も考えながら、炊いたお米で握ったおにぎりをいただきました。

体験を通して学んだことを、自分たちだけで完結させることなく、家に持ち帰って防災の話をするなどして広げることを宿題としていただきました。

大地震が起こったときの、集合場所は?

家で備蓄してある防災グッズは大丈夫?

家族が連絡する手段は?

第一避難場所は?

これからも防災ノートなどで学習し、防災意識を高めていきましょう。

NPO法人みえ減災啓発支援ネットの皆様、ありがとうございました。