生徒たちが考えている場面では、そこに必ず「考える必然性」が準備されているようです。人間の思考というのは刺激がないと働きませんが、ちょっとした工夫で意欲が高まるものです。今日参観した授業では、こんな場面がありました。

3年生体育(バトミントン)

対戦相手の弱点に着目していました。相手をよく観察し、作戦タイムをとることで作戦が寝られ、コミュニケーションを高めながらゲームに集中していました。

3年生理科(イオン化傾向)

イオン化傾向は、小さいほどイオンになりにくい。つまりそれだけ安定しているととらえ、貴金属が変わらぬ価値を持ち続けることと関連付けて考えていきました。

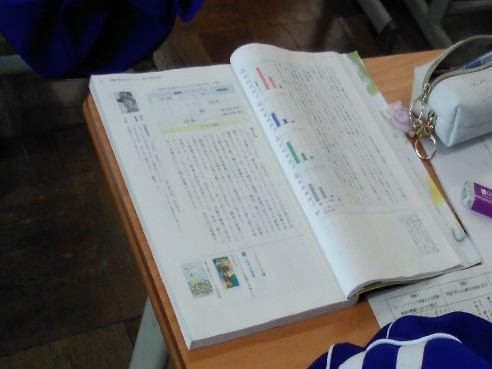

2年生国語(「熊ゼミ増加の原因を探る」)

2年生国語(「熊ゼミ増加の原因を探る」)

文章の内容を読み取ってワークシートのl問題を解いていきました。文章の読解が正しくできたかどうか、文章に添えられた資料をもとに検証していきました。

2年生家庭 刺し子

2年生家庭 刺し子

縫い方の説明を一方的に聞くだけではなく、型紙を使って一つ一つ実際に試しながら、グル-プで聴(訊)き合い、確かめ合いつつ、進められていきました。

1年生総合 誘われた映画を断るとしたら?(SCさんによる授業)

相手を傷つけずに断るにはどうしたらよいかを、実際の場面を想定して考えていきました。正解は1つではありませんが、相手に配慮するという基本は変わりません。

1年生数学(距離・時間・速さの関係)

「〇〇駅から徒歩8分」と書かれた不動産の広告をもとに考えていきました。数学が日常の生活と密接にかかわっていることを感じつつ、学びを進めました。