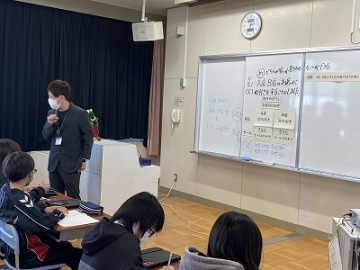

1月21日(火)6限目 四日市市教育委員会主催の教員スキルアップ研修が本校で行われました。研修会の目的は、「市内及び校内の教員が、指導教諭:笠原(5年1組担任)の授業の進め方を見て意見交流し、講師:指導力向上アドバイザー 上浦健治から授業をもとに指導をいただき、各教員の授業力の向上を図る」ことでした。

5年1組の児童以外は5限下校でした。5年1組の児童は帰校時刻が遅くなるので、気持ちが下がっているのかと思いましたが、授業意欲が高かったです。

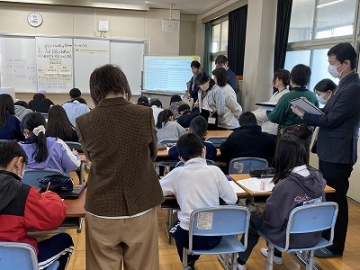

市内からの教員15名、校内の教員20名程が参加しました。以下、紹介をします。

授業内容は算数科:比べ方を考えよう(割合)でした。

割合とは、「二つの数または同種の量A、Bについて、AがBの何倍であるかを表した数Pを、AのBに対する割合という。A÷B=P(割合)」です。

難単元と言われ、学習者、指導者ともに難しい学習内容です。全国学力テストでもしばしば出題され、全国的に定着が難しい結果が出ています。

授業者はこれまでの経験から、割合の式を立てる時に「割り算にするのか」「かけ算にするのか」と迷う子どもの実態を捉えていました。四日市市で使用している東京書籍の教科書は立式を考える手立てとして「数直線図」を用いています。しかし、

この「数直線図」の手立てだけでは十分でないと考えた授業者は、他の教科書が示す手立ての「四マス図」「線分図」「関係図」も教え、自分に合う手立てを選択できるように、また、いくつかの手立てを使いこなせるように取り組みました。子どもたちが「割合」単元の難しさをこの取り組みによって克服できると考え、挑戦しました。

前時の「商品の値引き」を考える学習内容を受けて、本時では日常生活でも起きる「商品の値引き後(安くなった値段から)、さらに値引きする」学習内容(以下)を設定しました。

(課題)流行の帽子 A店・B店が5,000円で売っていました。どちらも値引きします。

A店 20%引き → さらにセールで 20%引き

B店 30%引き → さらにセールで 10%引き

どちらの店の方の値段が安いでしょうか。

最初、2店のそれぞれの値引き、さらに値引きの数値を見て、「値段は同じになるんじゃないの!」と考える子どもたちが続出しました。A店20%+20%=40%

B店30%+10%=40%になるので、同じ割引率になると考えたのです。

しかし、話し合いを通じて、1回目の値引きで値段が変わるので、2回目の値引きでも値段が変わるはずであるという考えに変わりました。

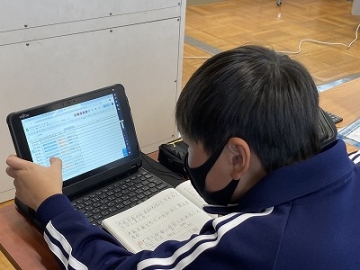

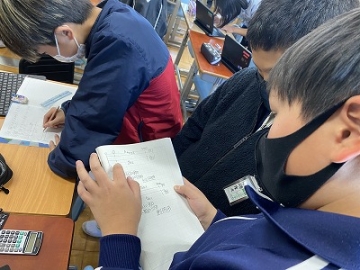

個人で計算をした後、グループを作って話し合いました。子どもたちは

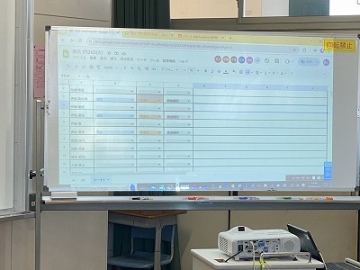

「数直線図」「四マス図」「線分図」「関係図」の様々な手立てをもとに立式していました。ここで授業者は各自にタブレット端末のスプレットシートに入力させ、どの手立てで考えたのかがすぐに分かり、グループで対話がしやすい工夫をしました。

グループで話し合うことでつまずきが分かったり、ちがう手立てのやり方が分かったりなど、学びを深めることができました。

授業はグループで話し合ったことを全体で確認しようとした場面で時間切れとなりました。

授業後は、参加教員で授業のつくり方について話し合い、研修を深めました。

講師の上浦先生からは「よい授業を見て学ぶ」「いろいろな教科書を見て、研究をする」「授業づくりを楽しむ」「子どもたちの関わりを大切にする」などの授業のつくりの極意を学びました。

明日の授業づくりにつながる有意義な研修会となりました。