算数の時間。取り組んでいるのは、単元「割り算のひっ算(2)」最終段階での発展問題。

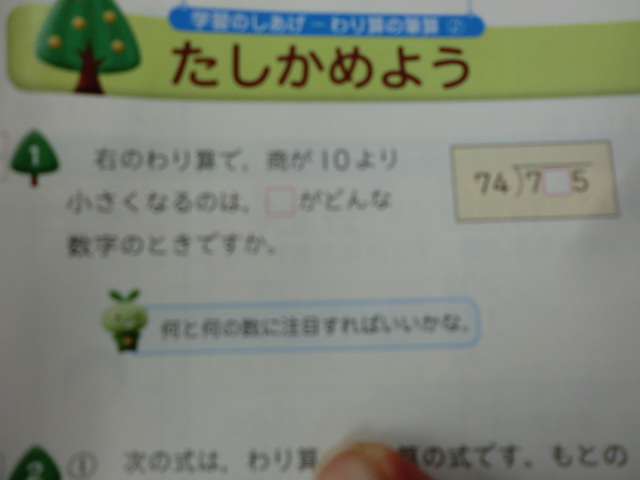

「7▢5÷74の割り算で、商が10より小さくなるのは、▢がどんな数字の時ですか?」

「次の式は、割り算の検算の式です。元の割り算の式を書きましょう。

32×26+29=861」

「ある数を54で割ったら、、商が16で、あまりは36になりました。この数を73で割ると、答えはどうなりますか?」

等々、割り算のひっ算を単純に計算するのではなく、「割られる数」「割る数」「答」「あまりの数」「ひっ算の仕組み」の関係が理解できていないと、なかなか答えを導き出せません。何をヒントに、どういう手順で考えると、良いのか。相手に伝わるように、論理的に説明するには?

発展問題だからこそ、様々な要素が求められ、学びの力を鍛えることができます。

「▢に4を入れると、商の十の位に1が立ってしまうから‥」

仮説を立てて、論理的に考える発言が出されていました。

自分の考え方を小グループで交流し、確かめ合ったり、新しい考え方に触れたりする姿も見られました。