3日(水)4日(木)に県立高校前期選抜が行われました。

面接や作文、学力検査など、高校や課によって選抜方法は違います。

昨日行われた学力検査の問題が

三重県教育委員会のHPに掲載されていますので、

3年生の皆さんはもちろん、1・2年生の皆さんもぜひ見て、そしてやってみてください。

この中から数学の問題を何問か取り上げます。

1・2年生で学習した範囲の問題ばかりですので、皆さん、挑戦してみてください。

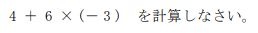

正の数・負の数の問題です。

計算の順序を間違えないことが大切ですね。

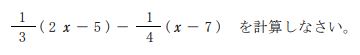

分数を含んだ文字の指揮の計算です。

通分する時、かっこをはずす時の符号にミスが起こりやすいですね。

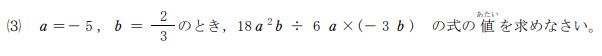

それぞれの値を代入してから計算するよりも、

式を簡単にしてから代入したほうが、ミスが減り、そして時間も節約できますね。

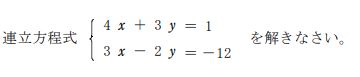

連立方程式です。

これは、1年生では学習していないので、ちょっと無理ですが、

2年生にはスラスラと解いてほしい問題です。

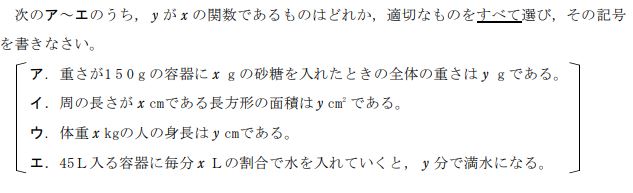

関数について、理解しているかどうかを確認する問題です。

教科書には、

「もとなって変わる2つの変数X、Yがあって、

Xの値を決めると、それに対応して、Yの値がただ1つに決まるとき、

YはXの関数である」と書かれています。

Xの値を1つ決めると、Yの値が1つに決まるのを選べばOKですね。

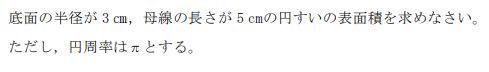

円すいの表面積を求める問題です。

簡単な展開図をかいて、わかっている長さを書き込んでいくと

側面のおうぎ型の中心角(円の何分のいくつか)がわかってきます。

それを使って、おうぎ形の面積を求めます。

底面の円の面積を足し忘れないようにしましょう。

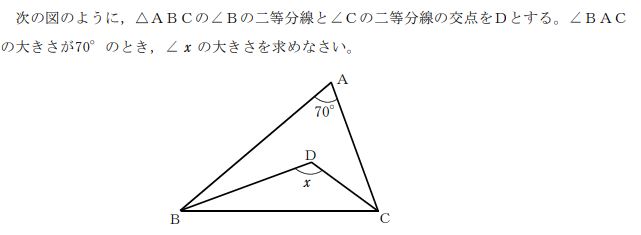

2年生の内容ですが、三角形の内角の和が180度であることが分かっていれば解ける問題です。

等しい角に〇や✖などを書きこんでいくと、わかりやすくなります。

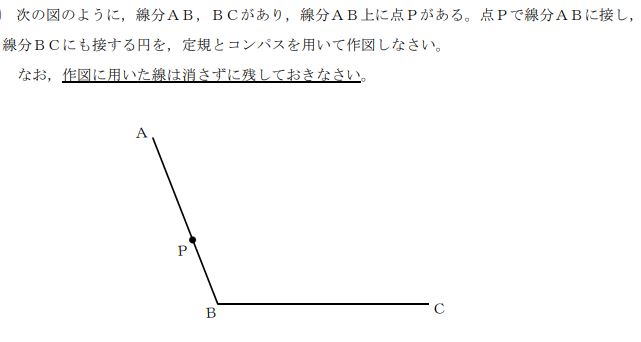

作図自体は、

「直線上の1点を通る垂線の作図」と「角の二等分線の作図」ができれば、求められます。

作図の問題ですので1年生の範囲ですが、

円や円の接線の性質を理解していないと解けない問題です。

接線については忘れがちですので、よく思い出しておきましょう。

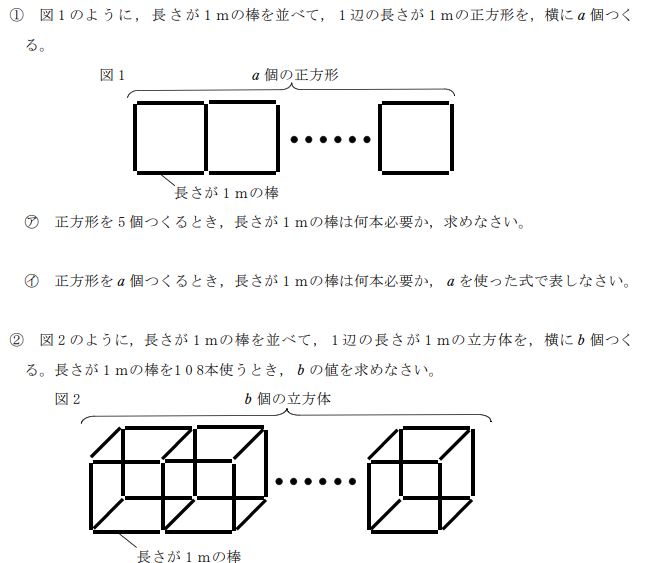

文章を読んで問題を理解し、規則性を見つけ、それを手掛かりに条件に合う場合を求める問題です。

正方形を並べていく問題の場合は、いろいろな考え方がありますが、

1本の縦棒に͡、3本のコの字型の棒を加えていくと考えるがシンプルでしょう。

正方形が1個のときは 1+3(本)

2個の時は、1+3×2(本)

3個の時は、1+3×3(本)

表を使ったり、小さい値から順に考えていくと、規則性が見やすくなってきます。

立方体の問題は正方形の問題を発展させているだけで、同じように考えたら関係が見えてきませんか?

何問かを取り上げました。

わからなかったり、疑問に思ったことがあったら、数学の先生に聞いてください。

教頭先生でもいいですよ。

また、他の教科の問題にもチャレンジしてみましょう。

数学に限らず、学力検査は、3年生の内容だけが出題されるわけではありません。

毎日の授業が大切です。

授業内容を忘れないようにするためには、復習が大事です。

コツコツと積み重ねていきましょう。