2025/10/16 | | | by 学校長 |

|---|

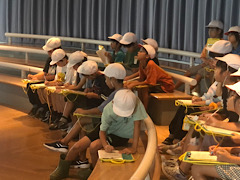

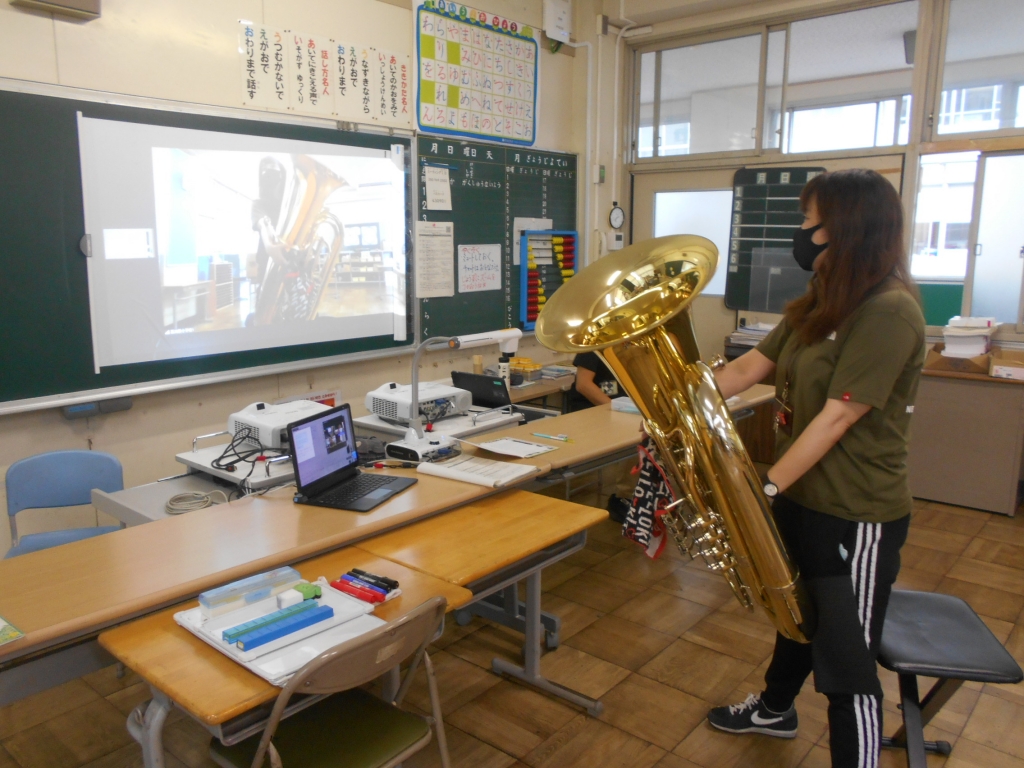

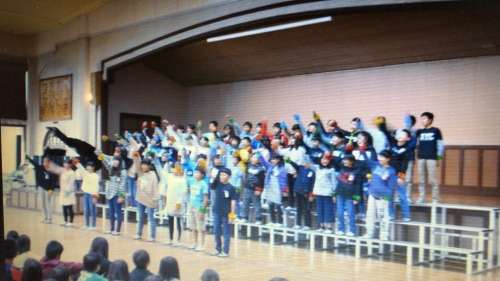

16日(金)の6限目、講堂から素敵な歌声が聞こえてきたので見に行くと、4年生が学年音楽で「ゆかいに歩けば」の練習をしていました。

どの子も楽しそうに歌っている様子が素敵でした。

歌声はとてもきれいで、パワーを感じました。

指揮者もリズムよく上手でした。

4年生の子ども達は歌が大好き、そしてとても上手です。

2年後の三泗音楽会が楽しみになってきました。

2025/10/16 | | | by 学校長 |

|---|

今回の内容は、

・11月1日は運動会です

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

2025/10/15 | | | by 学校長 |

|---|

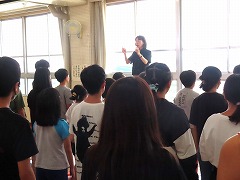

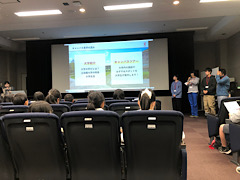

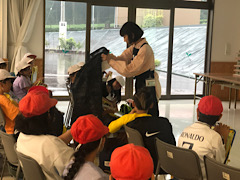

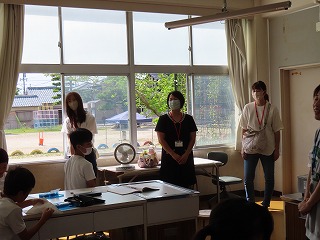

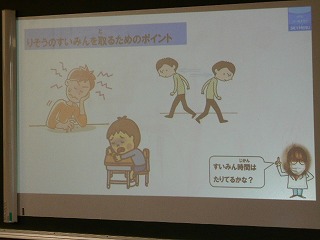

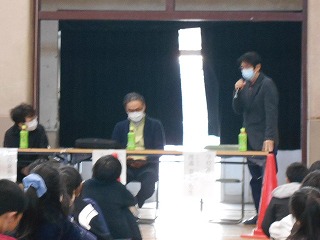

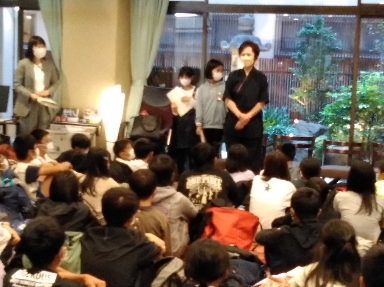

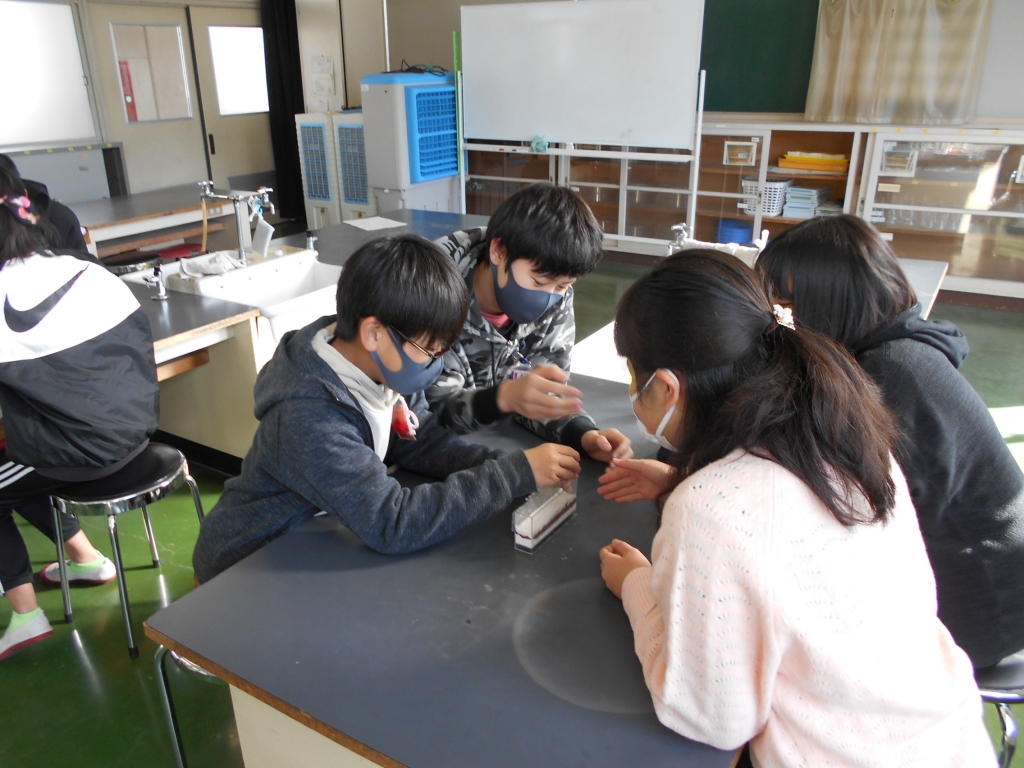

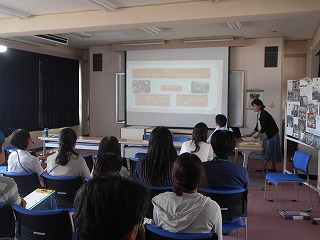

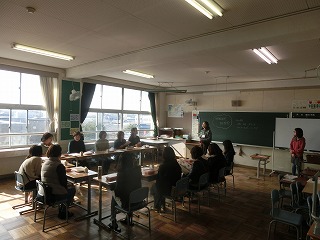

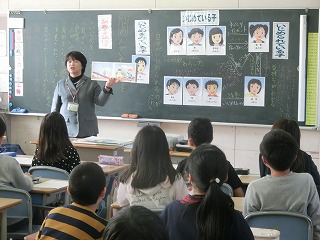

授業参観の後、視聴覚室で「家庭教育講座」が行われました。

今年は、本校のスクールカウンセラー長濱さんのお話を聴きました。

子どもとのより良い関わり方や不登校に関する話、ご自身が読まれた本の紹介等をしていただきました。

これを機会に、スクールカウンセラーを身近に感じ、今後の利用につながることを期待しています。

お話の後はグループに分かれ、保護者、教職員を交えて意見交流を行いました。

お忙しい中、参加していただいた保護者の皆様、お話をしていただいた長濱さん、ありがとうございました。

2025/10/15 | | | by 学校長 |

|---|

2025/10/14 | | | by 学校長 |

|---|

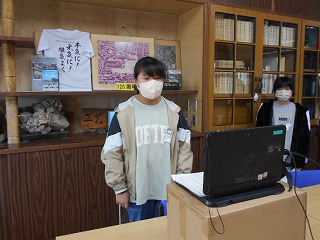

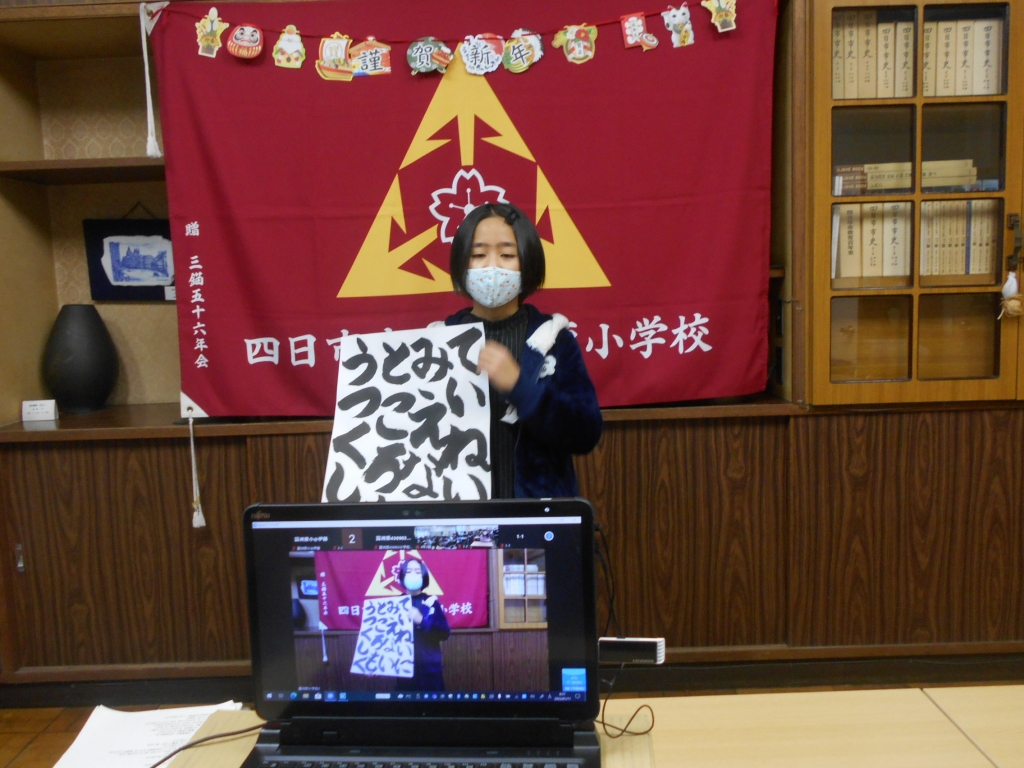

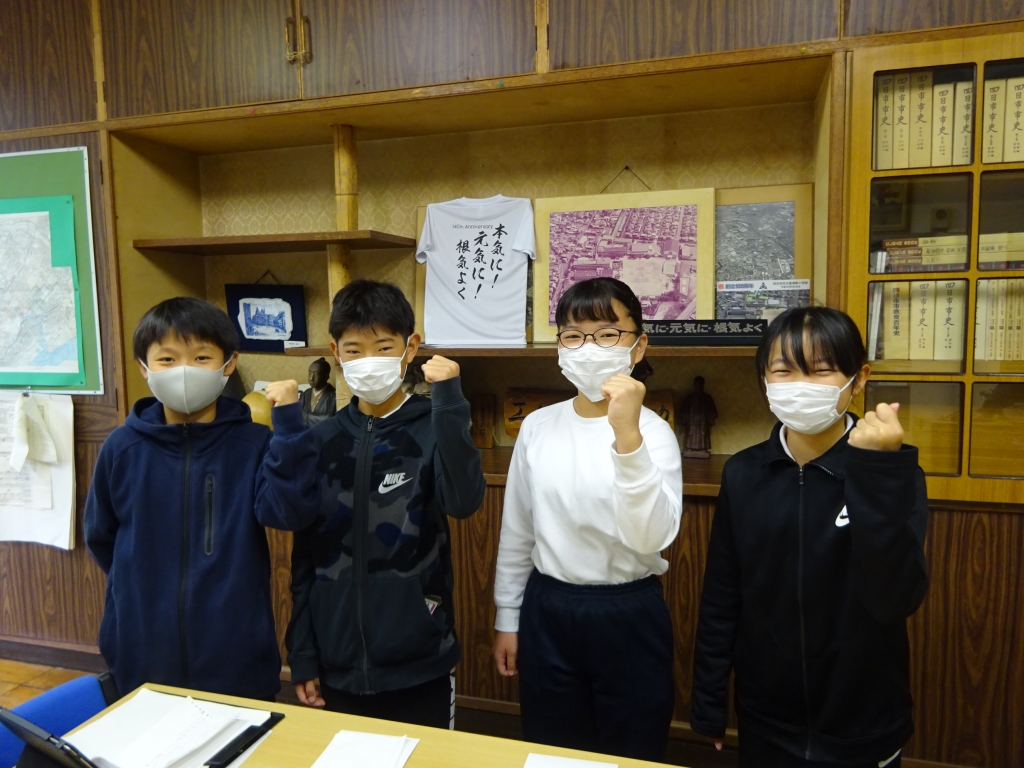

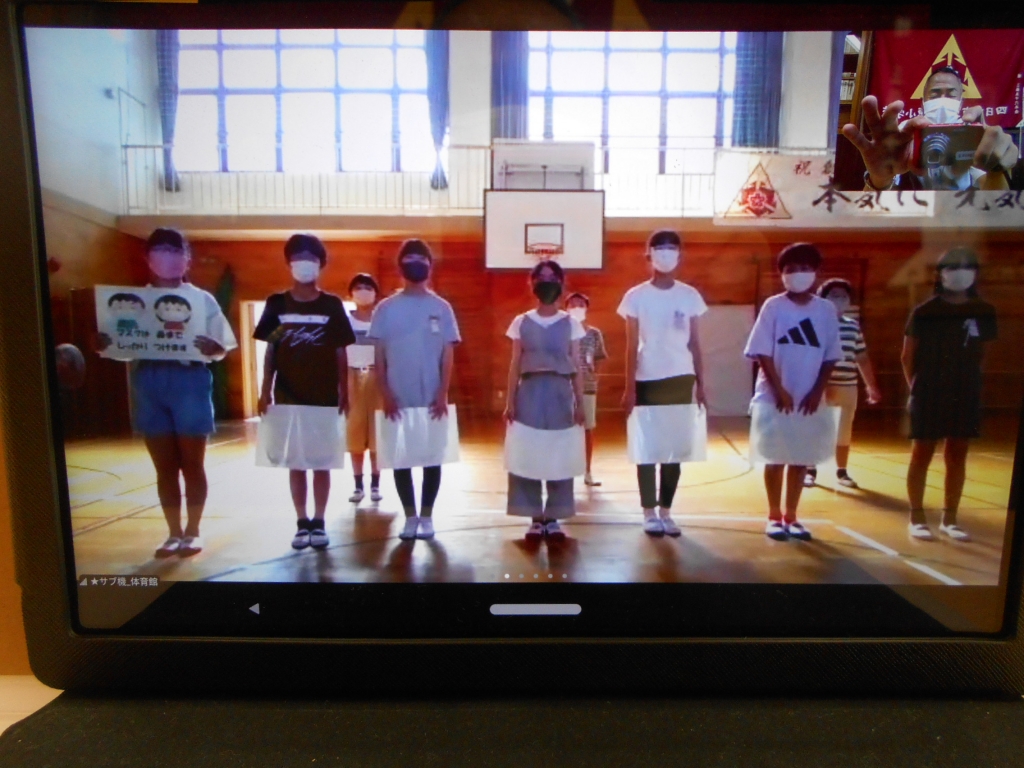

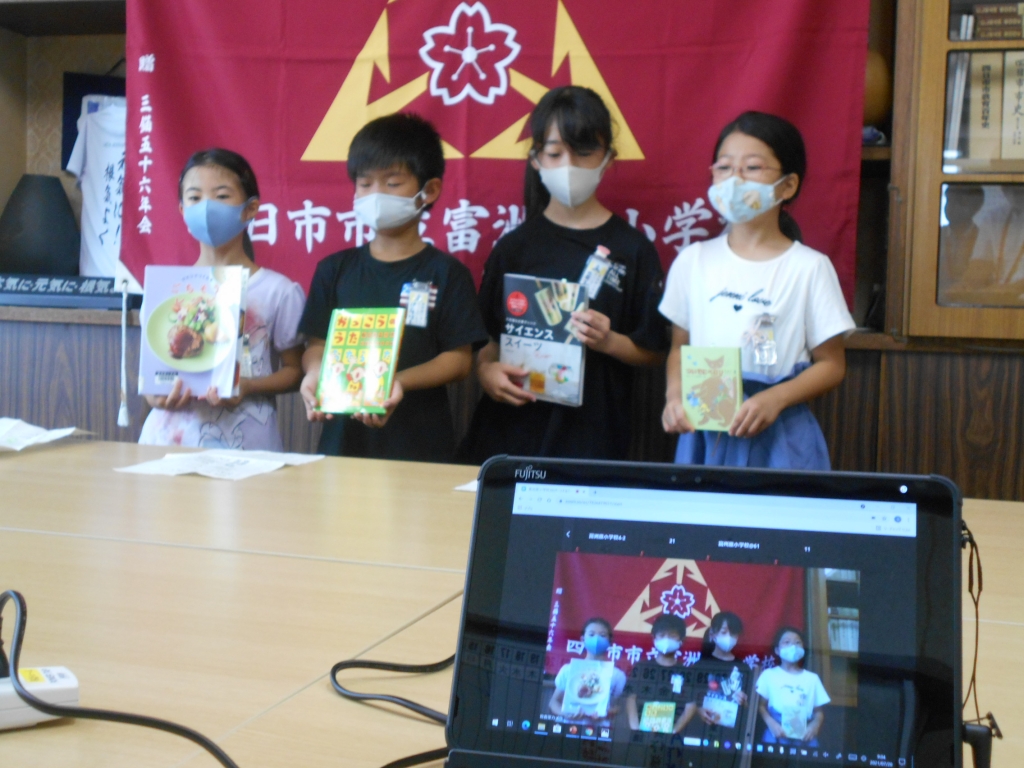

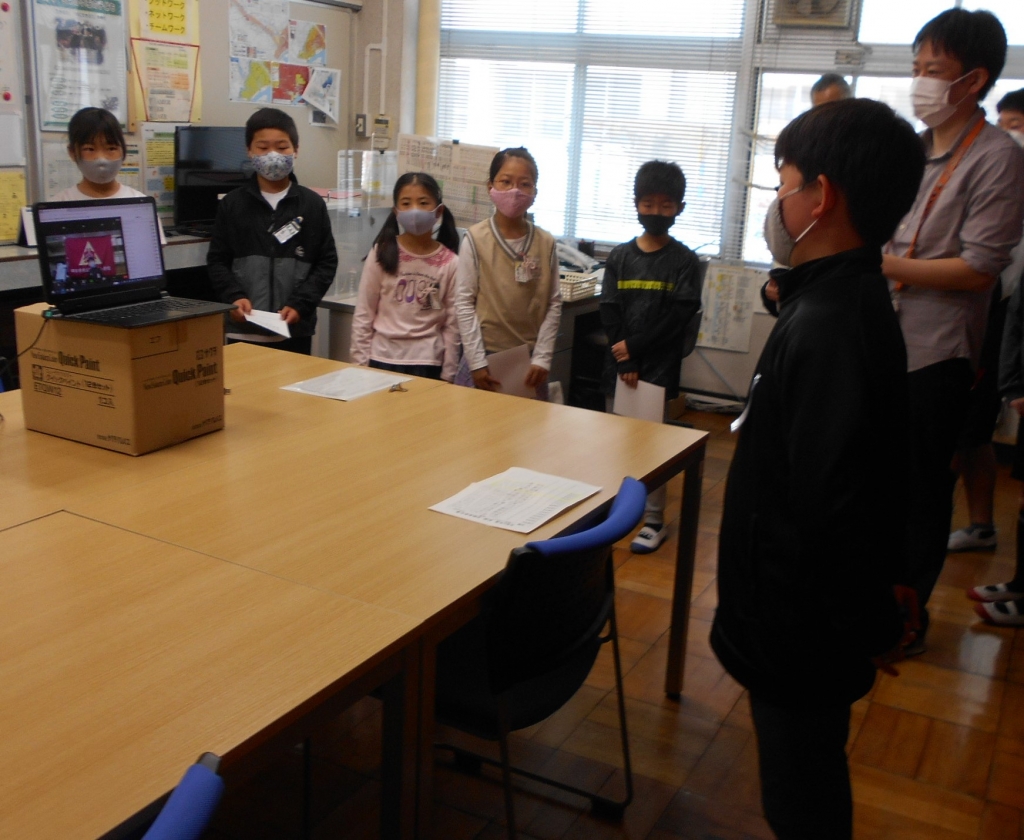

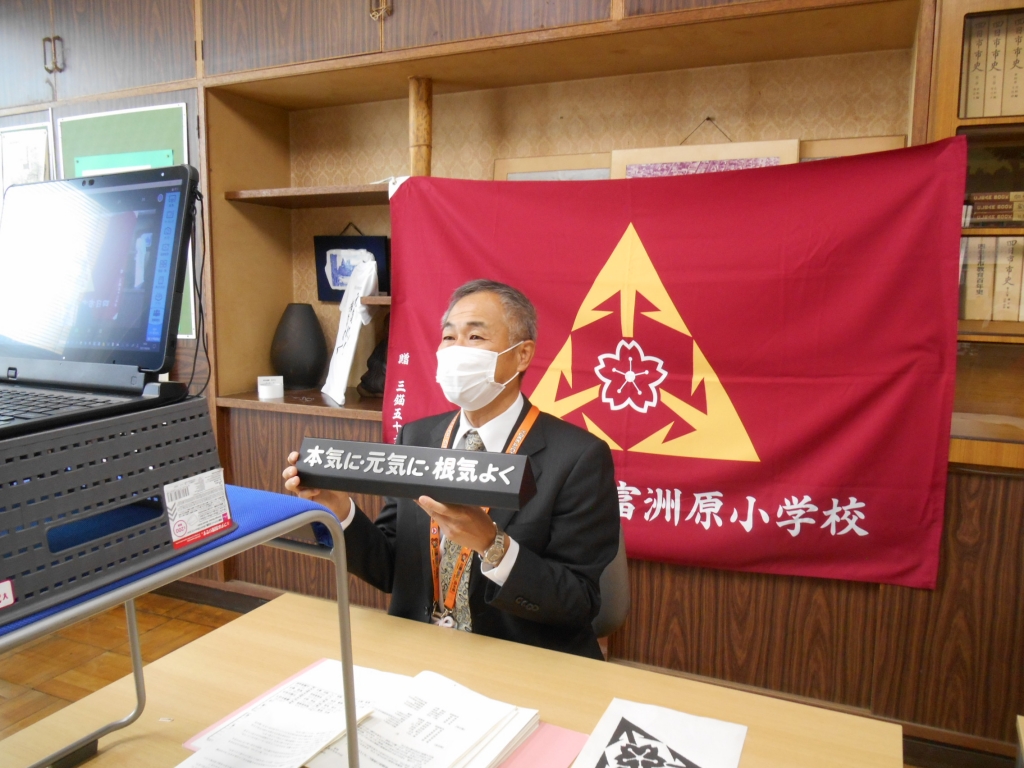

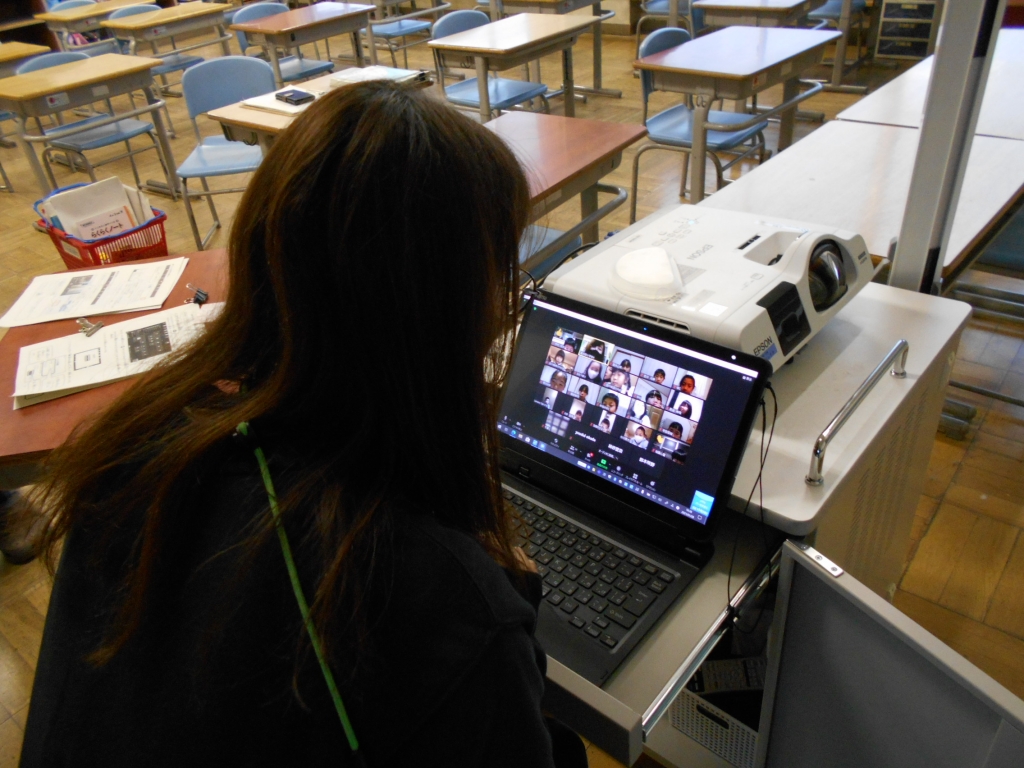

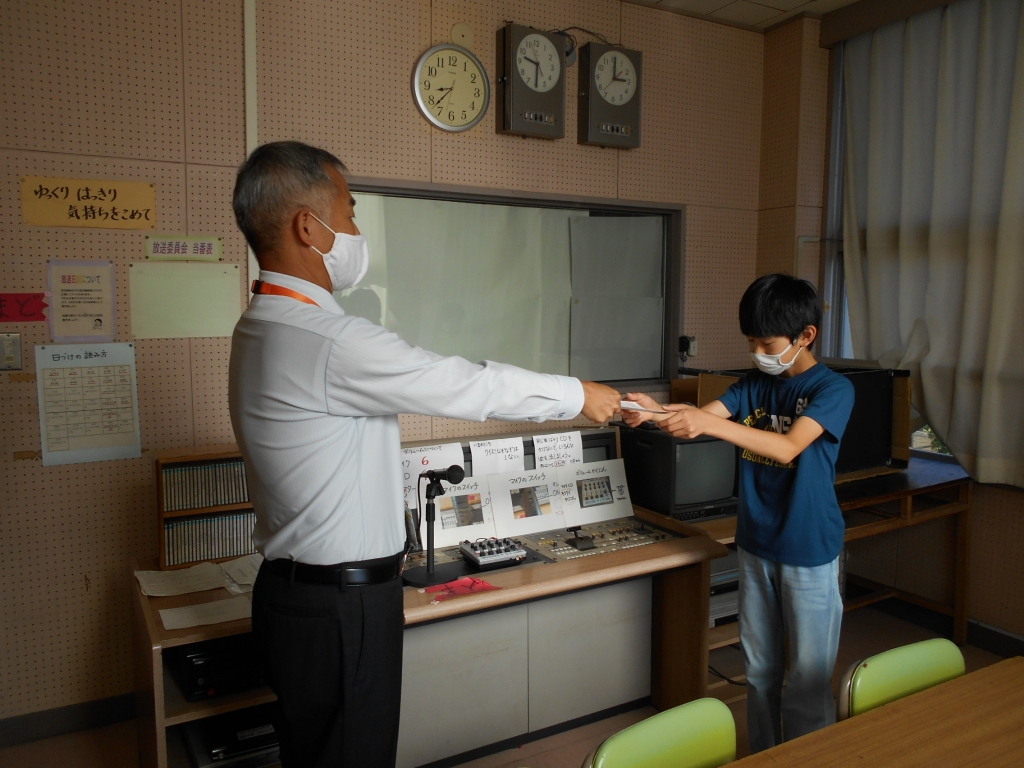

10月14日(火)の朝、後期代表委員の認証式をオンラインで行いました。

認証状を渡した後、一人ひとりが代表委員としての決意を話してくれました。

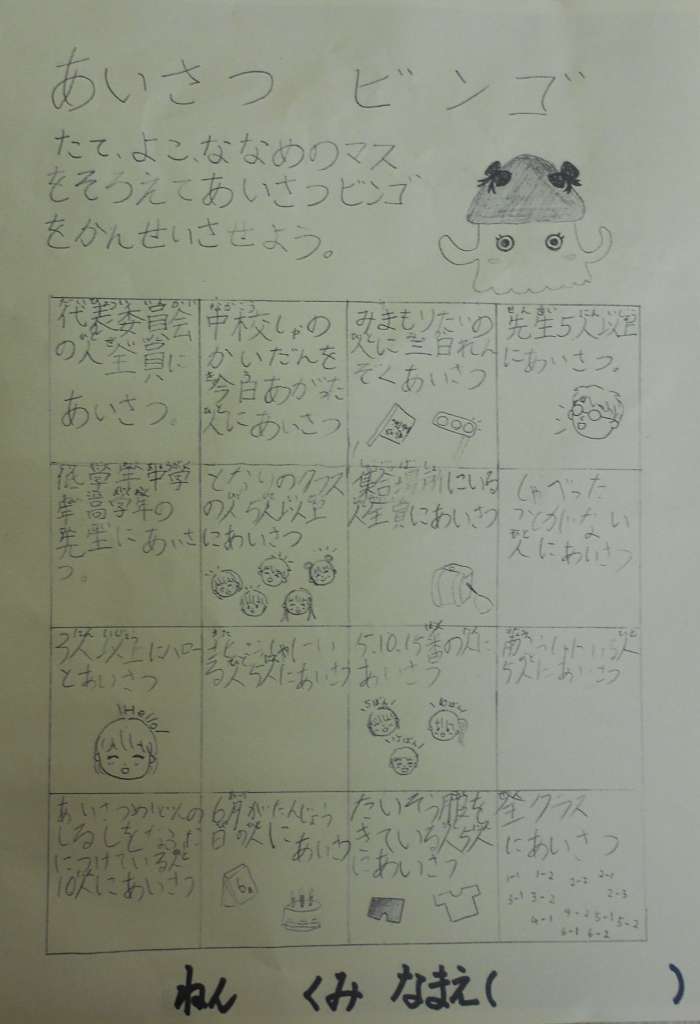

挨拶ができる学校を目指して活動してほしいと思います。

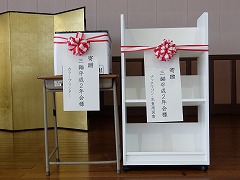

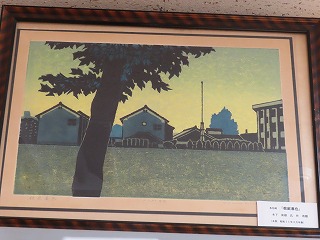

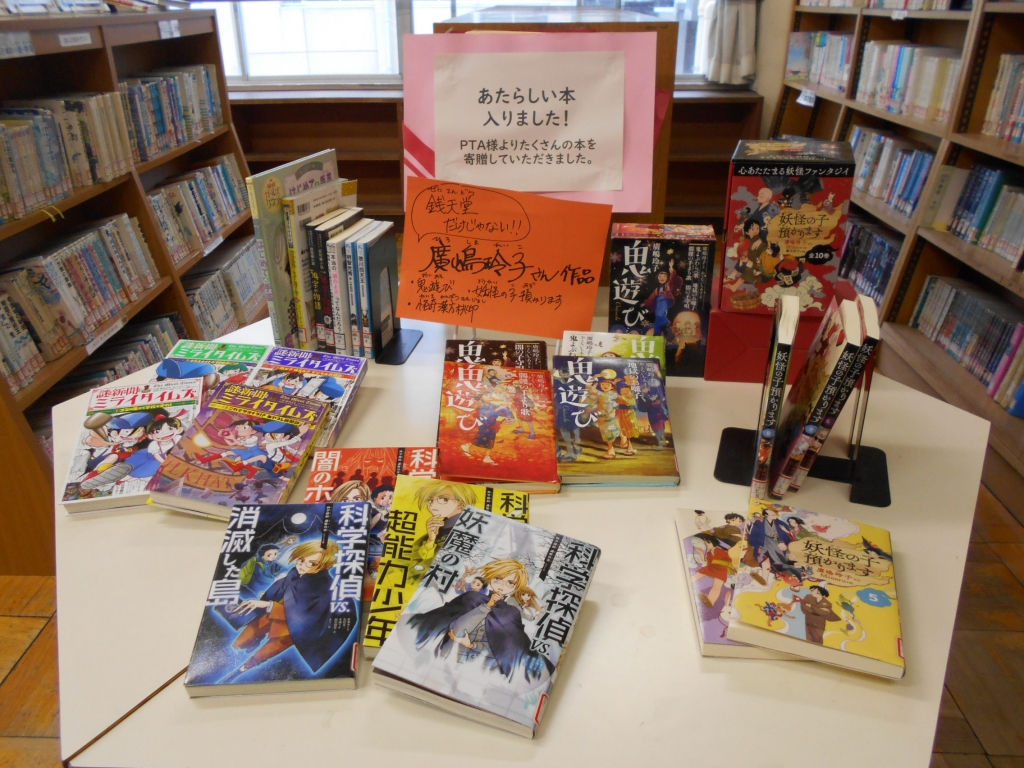

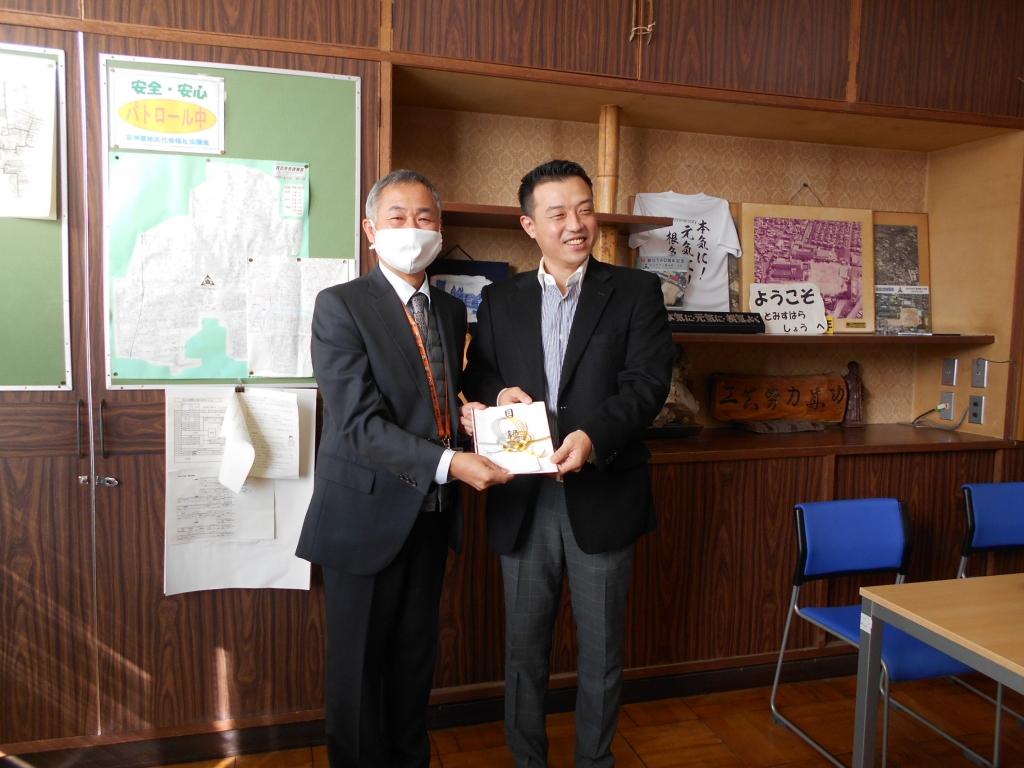

認証式の後、全校児童に向けて地域の方や卒業生の方々からいただいた品物を紹介しました。

地域の宮田さんからは1輪車を10台いただきました。

「子ども達が元気に外で遊んでほしい」という思いで毎年寄贈してくださっています。

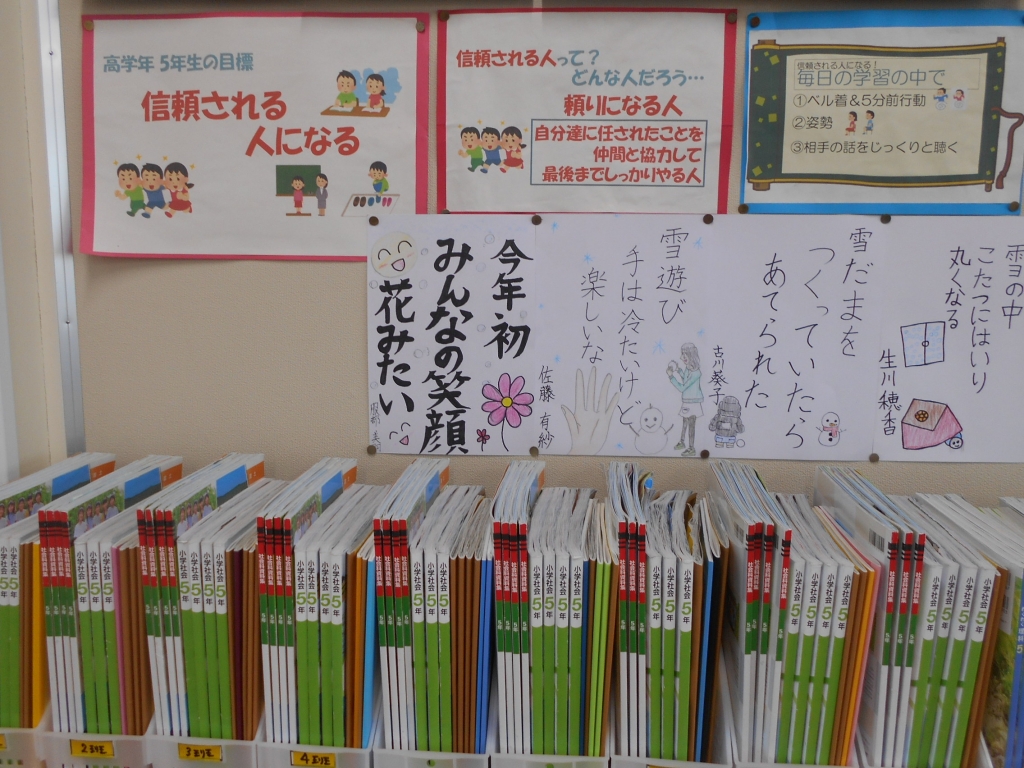

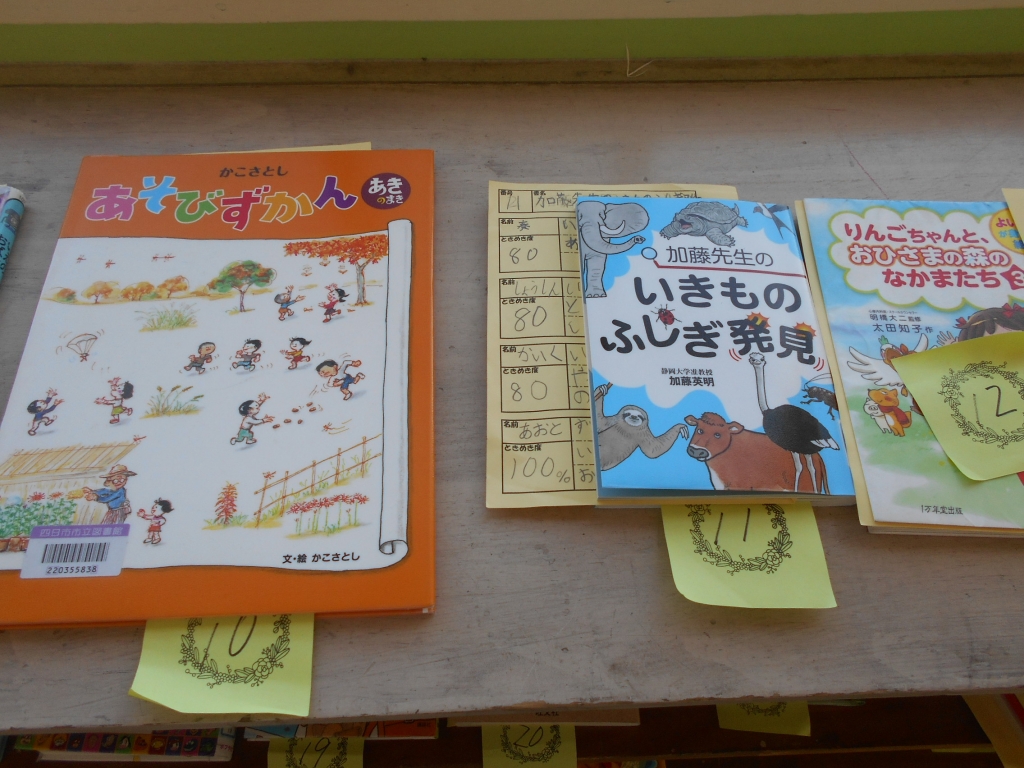

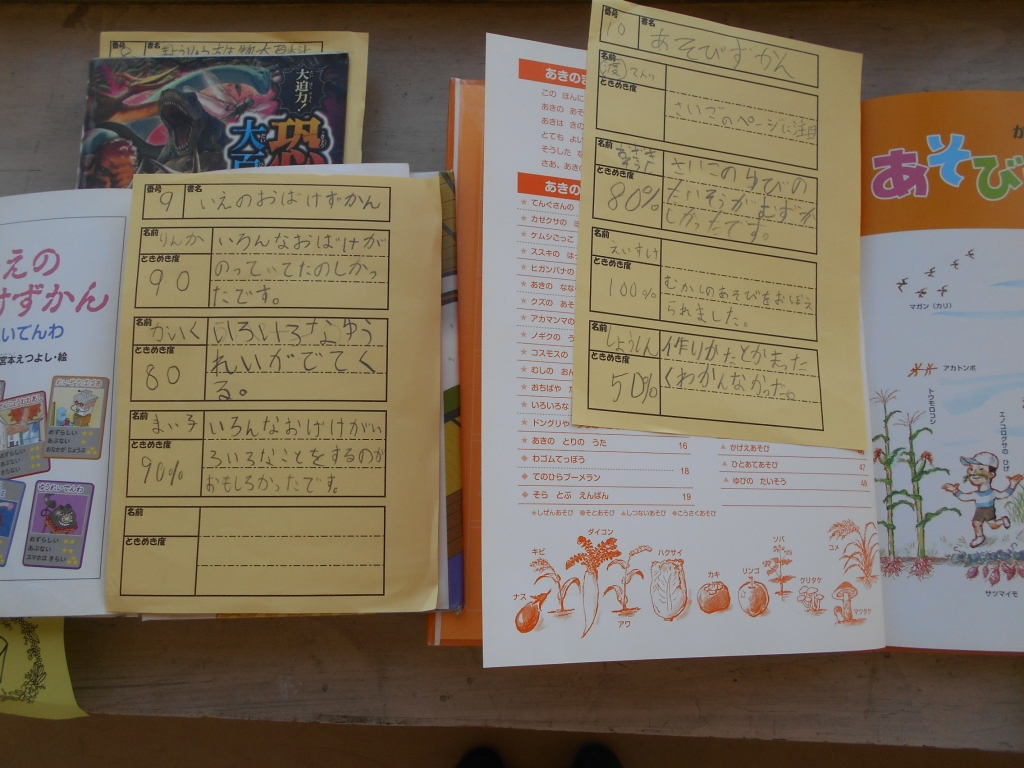

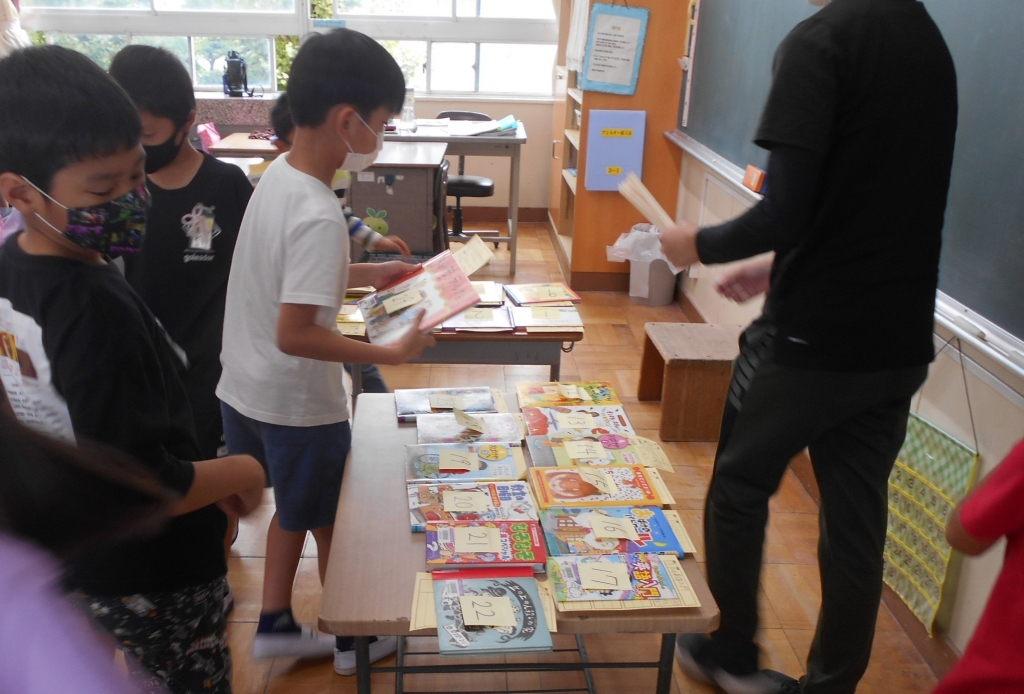

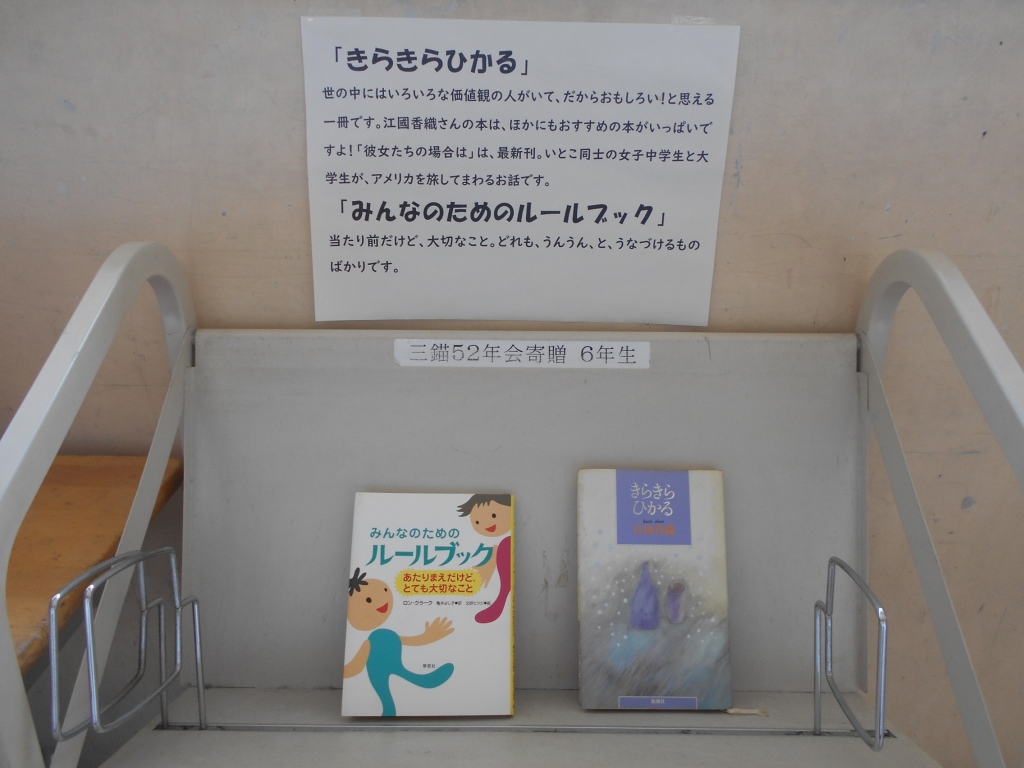

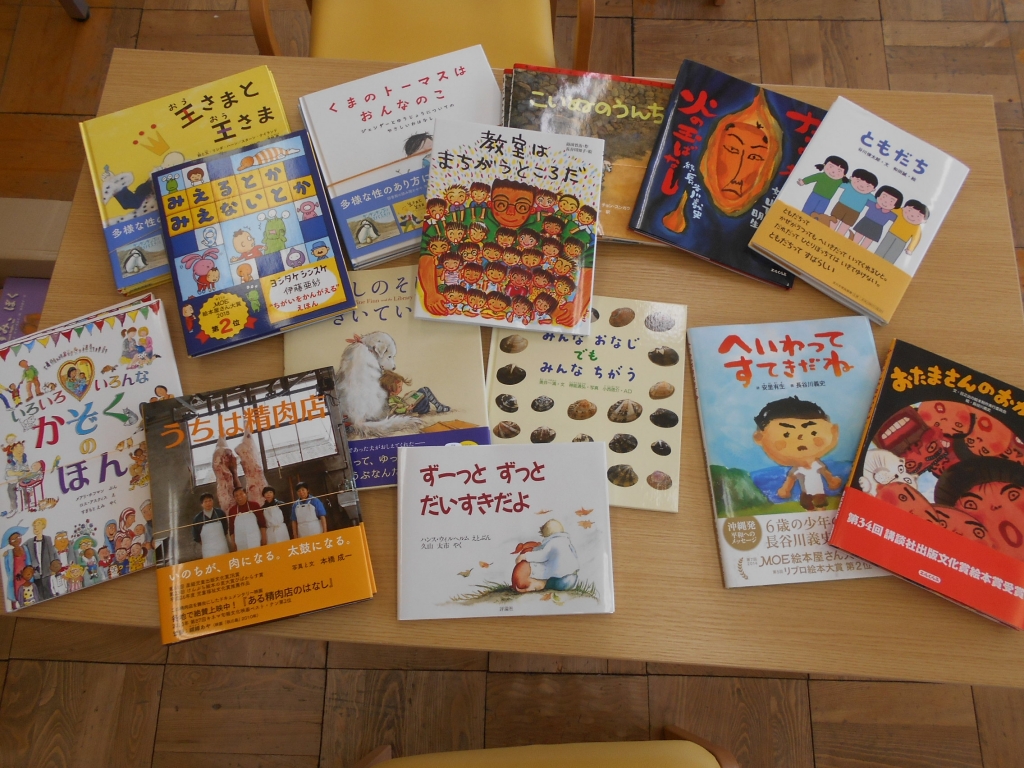

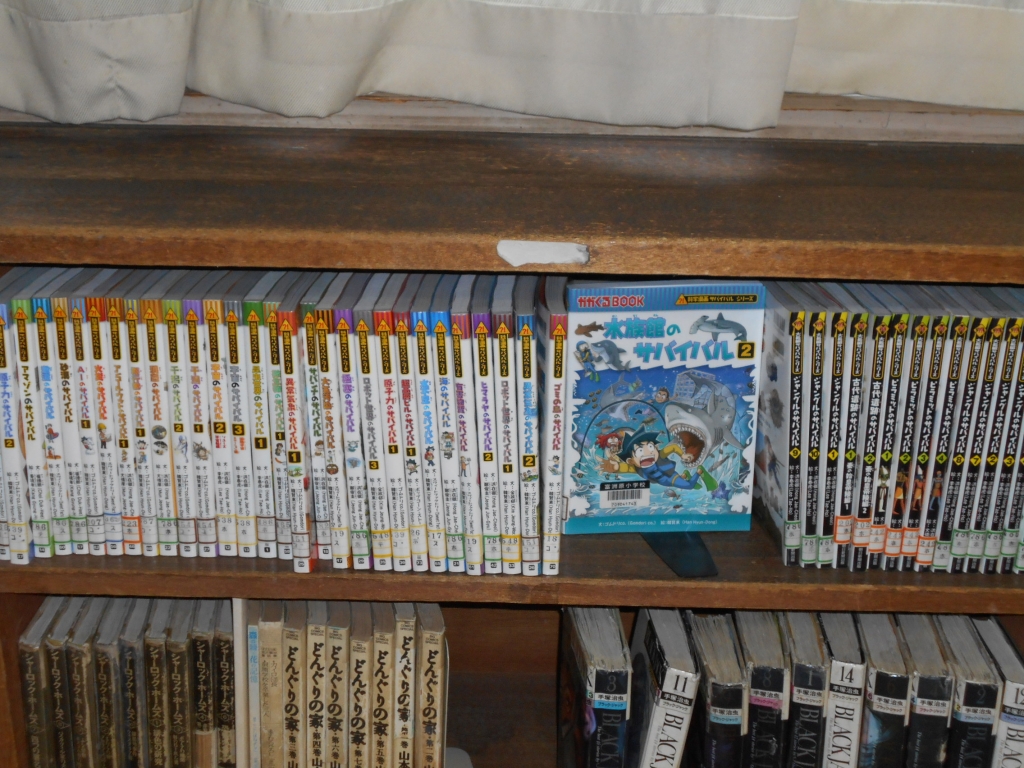

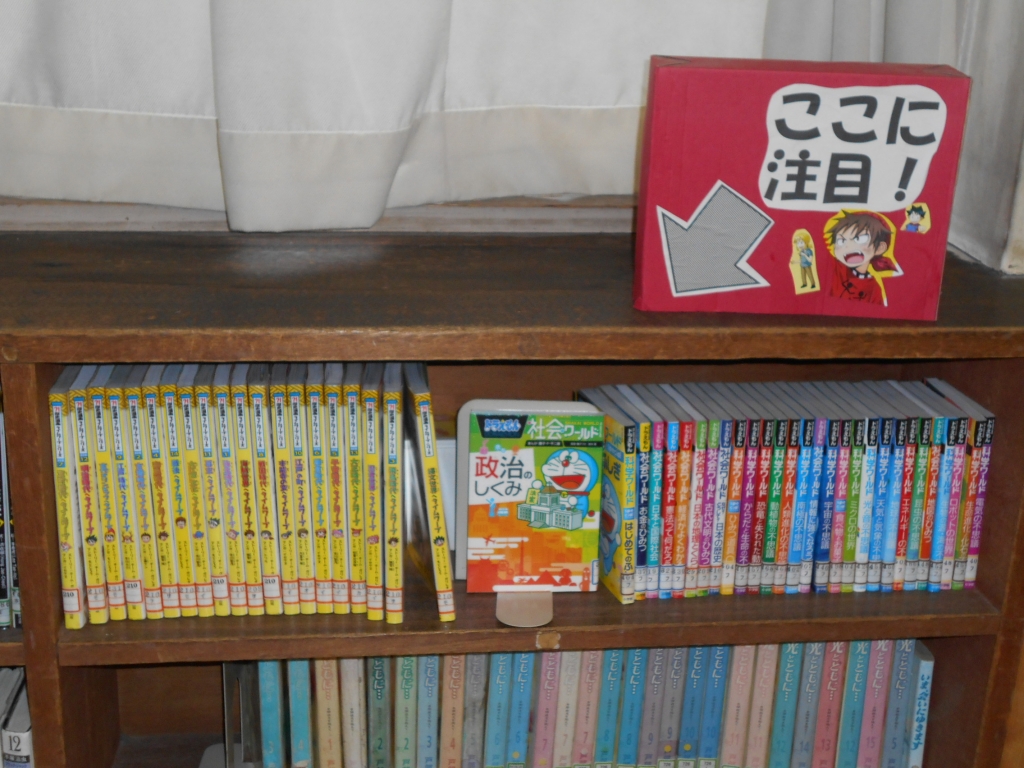

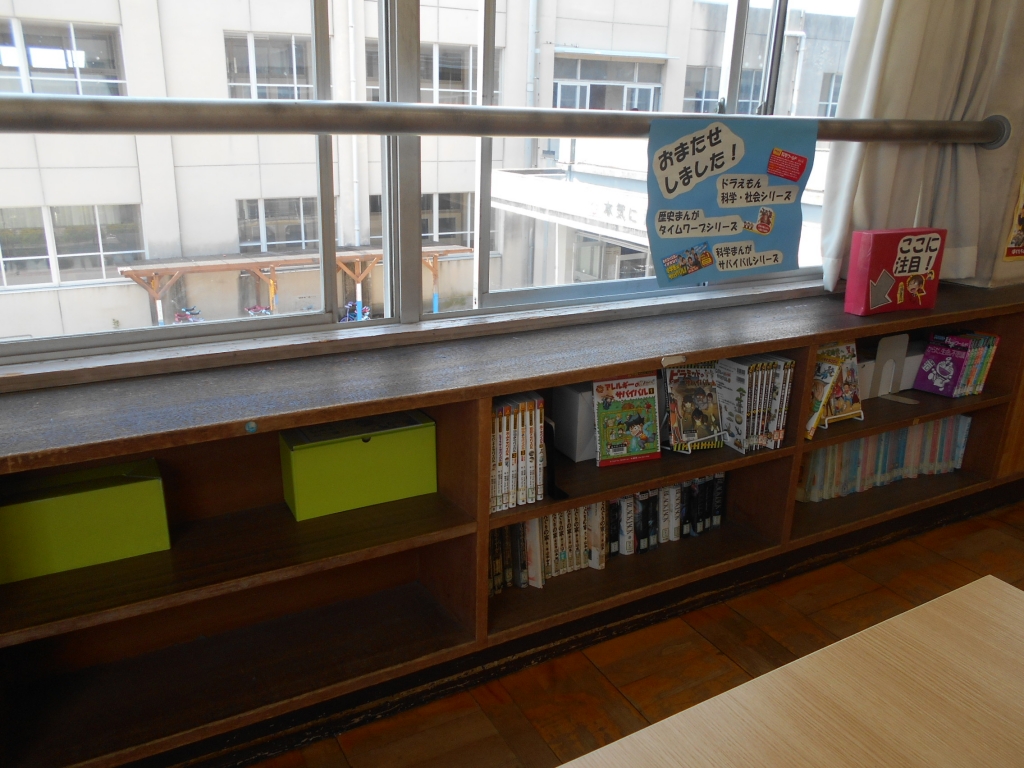

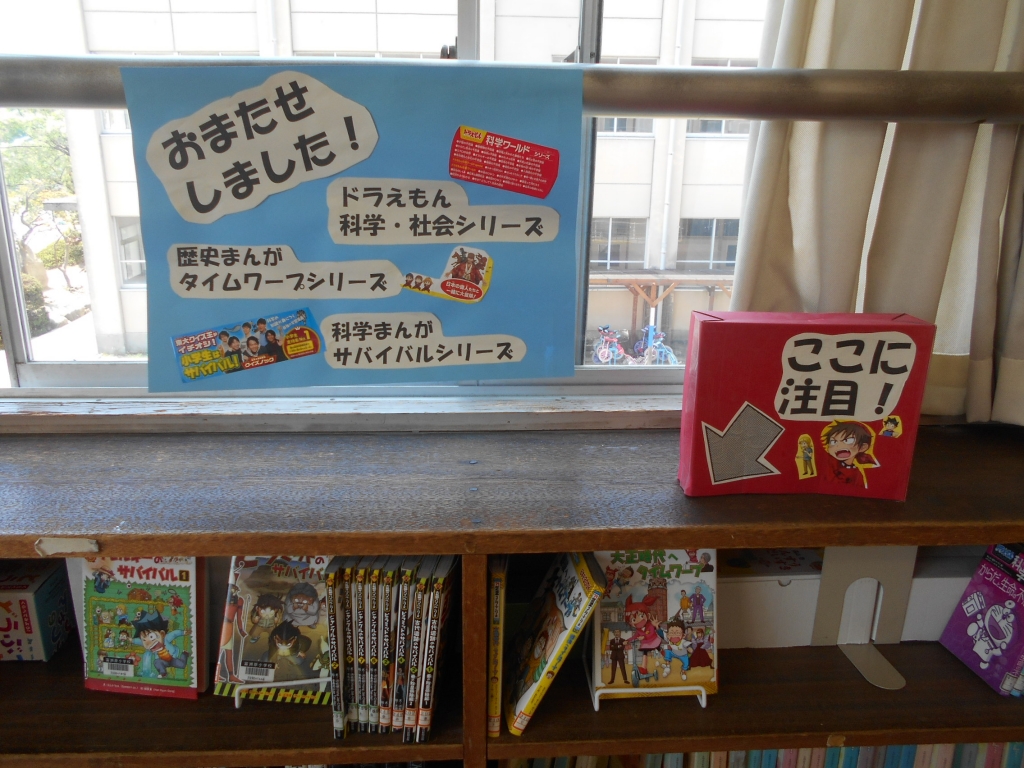

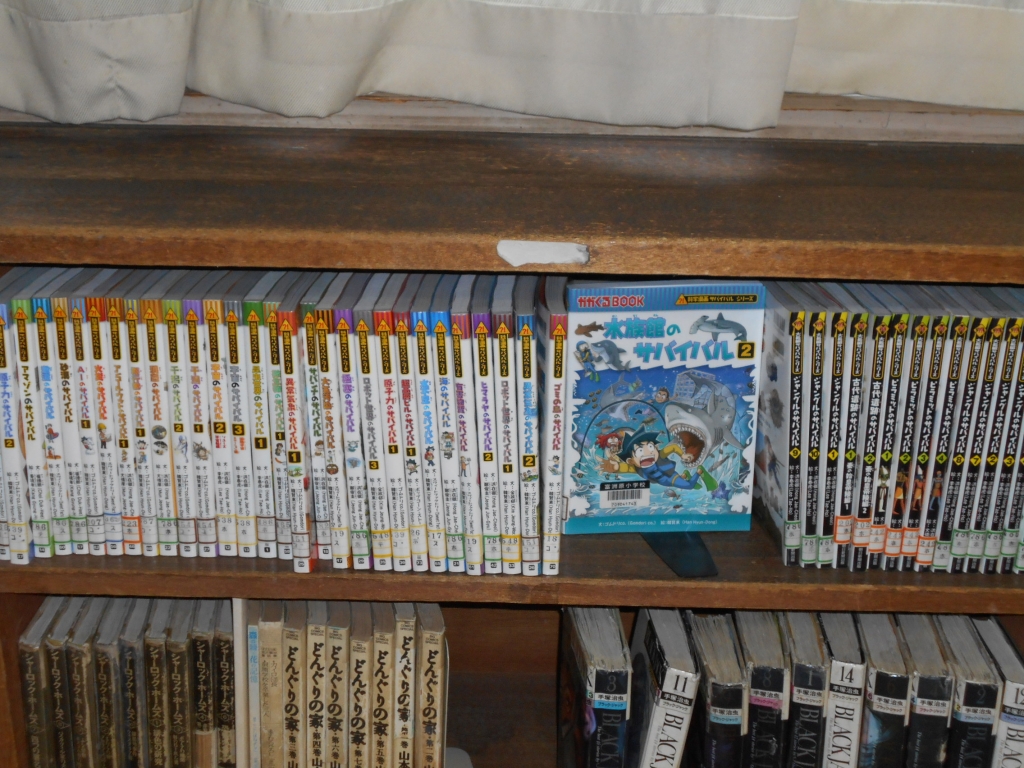

卒業35年後に行われる「三錨会」(今年は「三錨平成3年会」)の皆様からは児童用図書とボール、ドッチビーをいただきました。

図書は、各学年に3~40冊程度、廊下の本棚に置いて自由に読めるようにします。

ボールとドッチビーは、各クラスに1つずつ配られます。

大切に使わせていただきます。

ありがとうございました。

今月の中央掲示板には、4年生の作品「秋のしらべ」が飾られています。

白画用紙に色を塗り、その上から秋をイメージするものを切り抜いた色画用紙を重ねました。

栗やサツマイモ、ハロウィン、もみじ等、色の変化も素敵な秋が飾られています。

ご来校の際にぜひご覧ください。

今回の内容は、

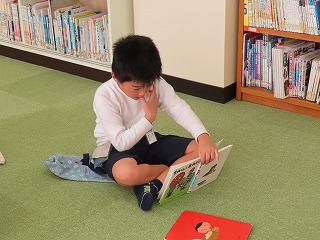

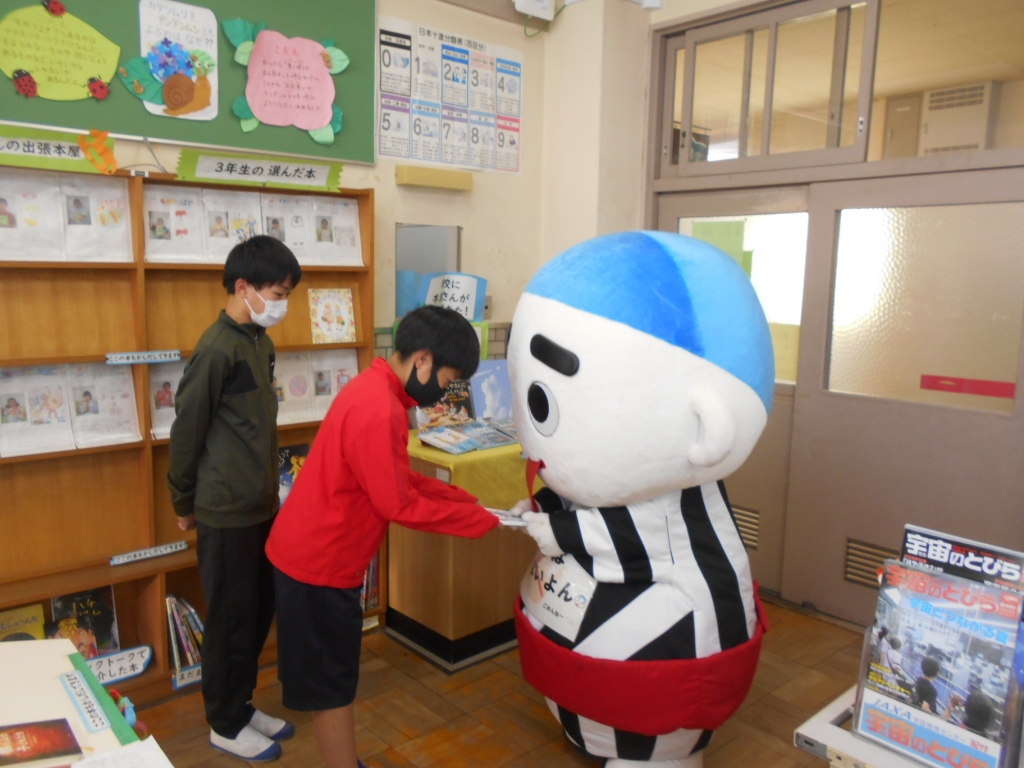

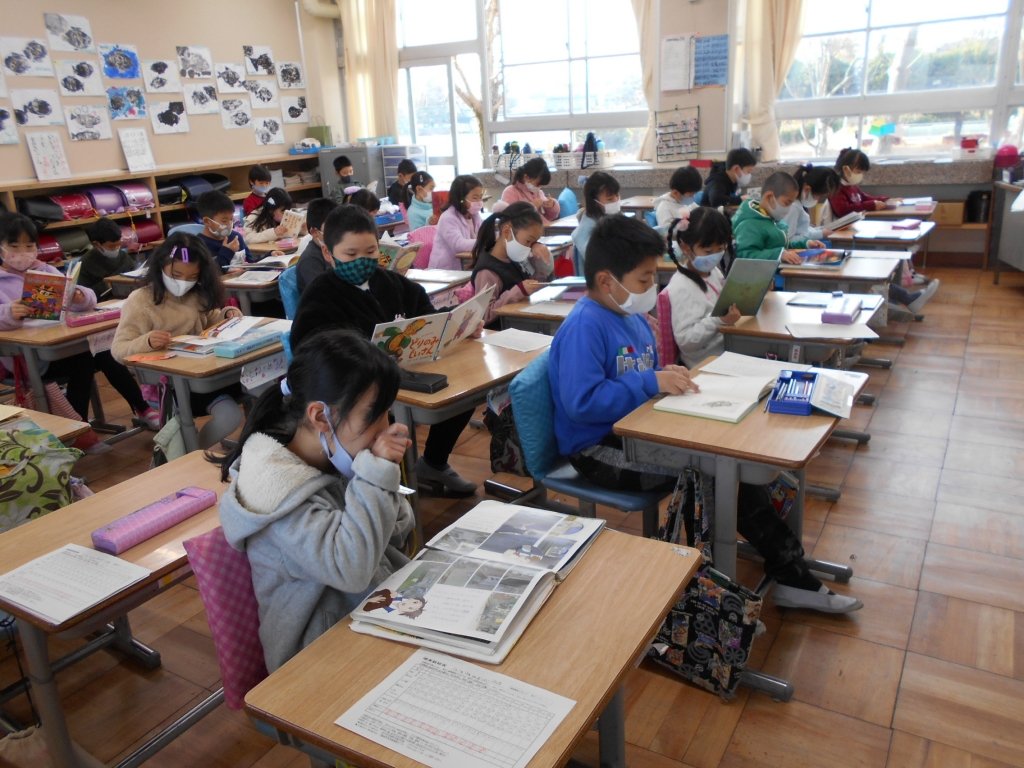

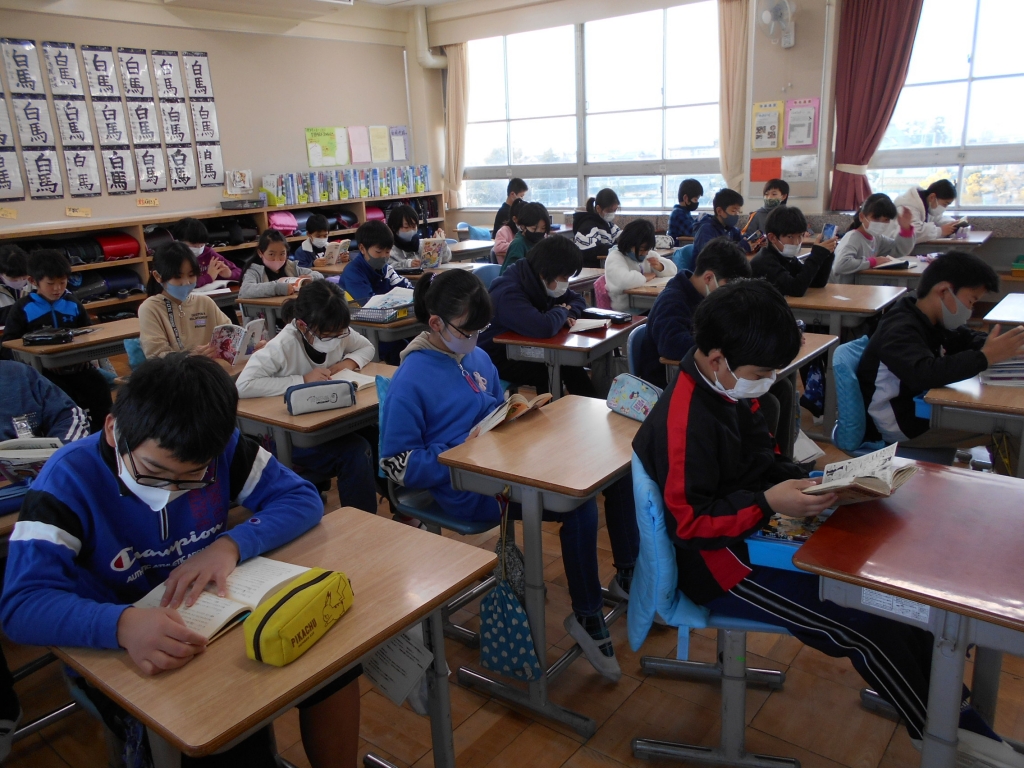

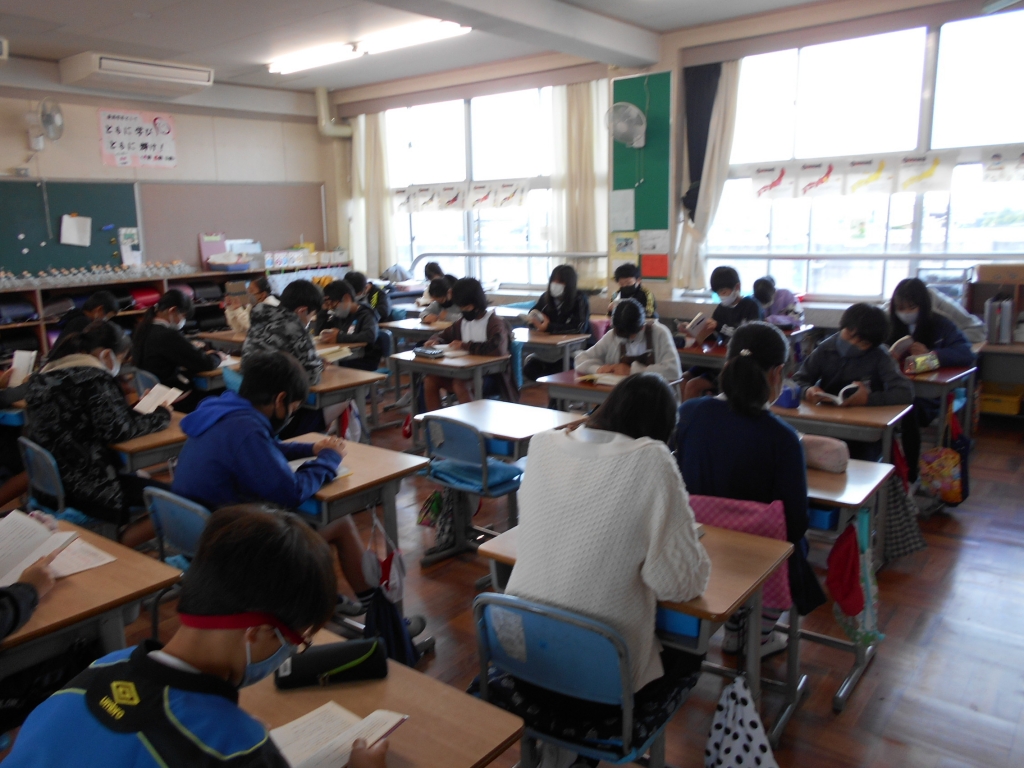

・10月14日(火)~24日(金)は「読書週間」です

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

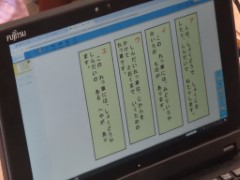

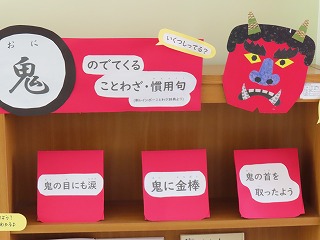

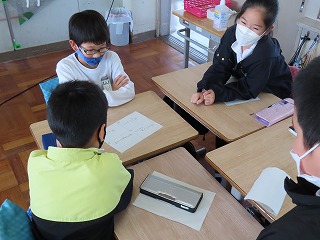

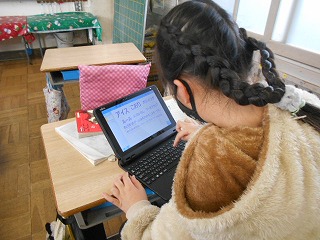

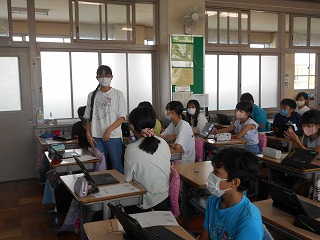

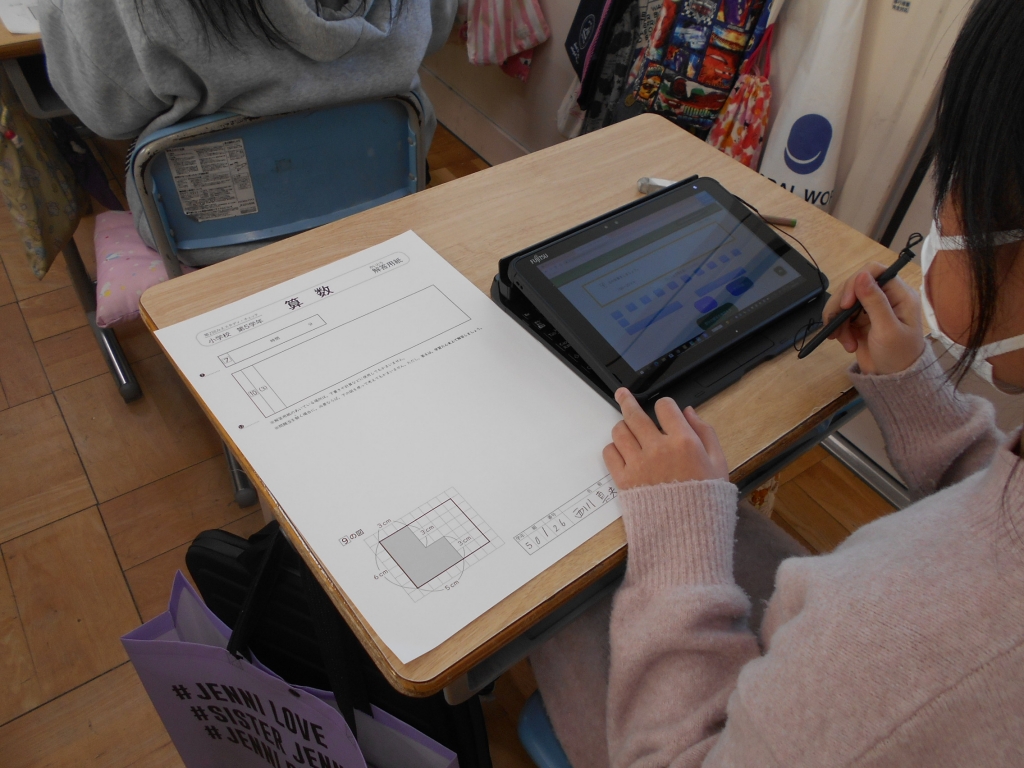

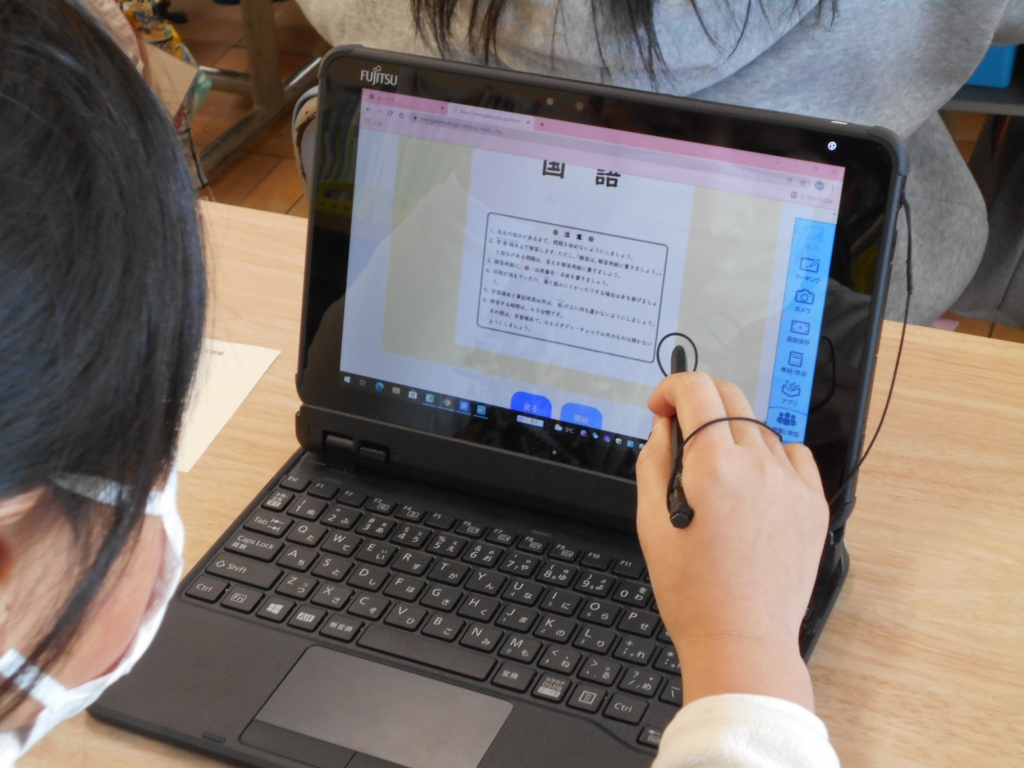

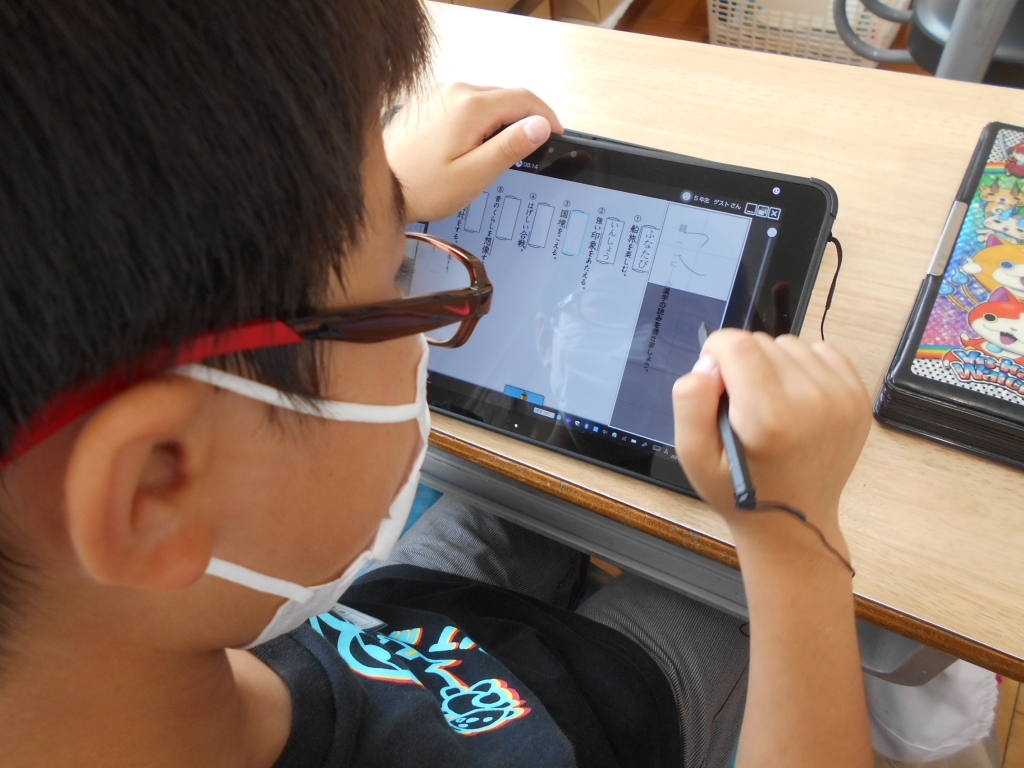

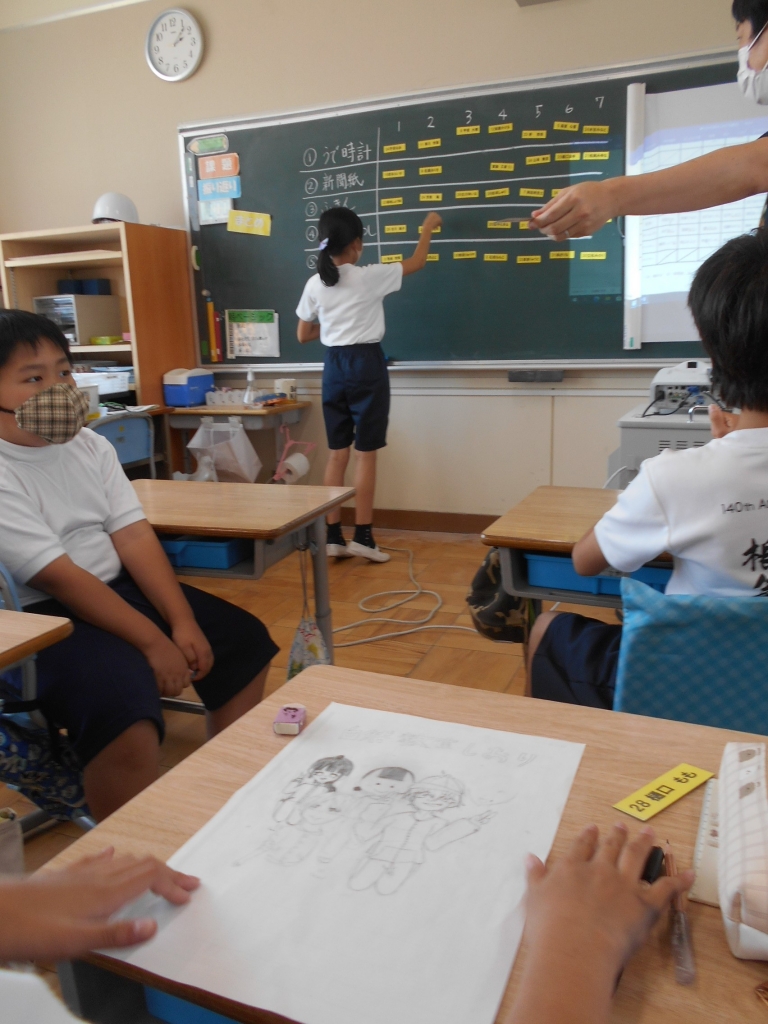

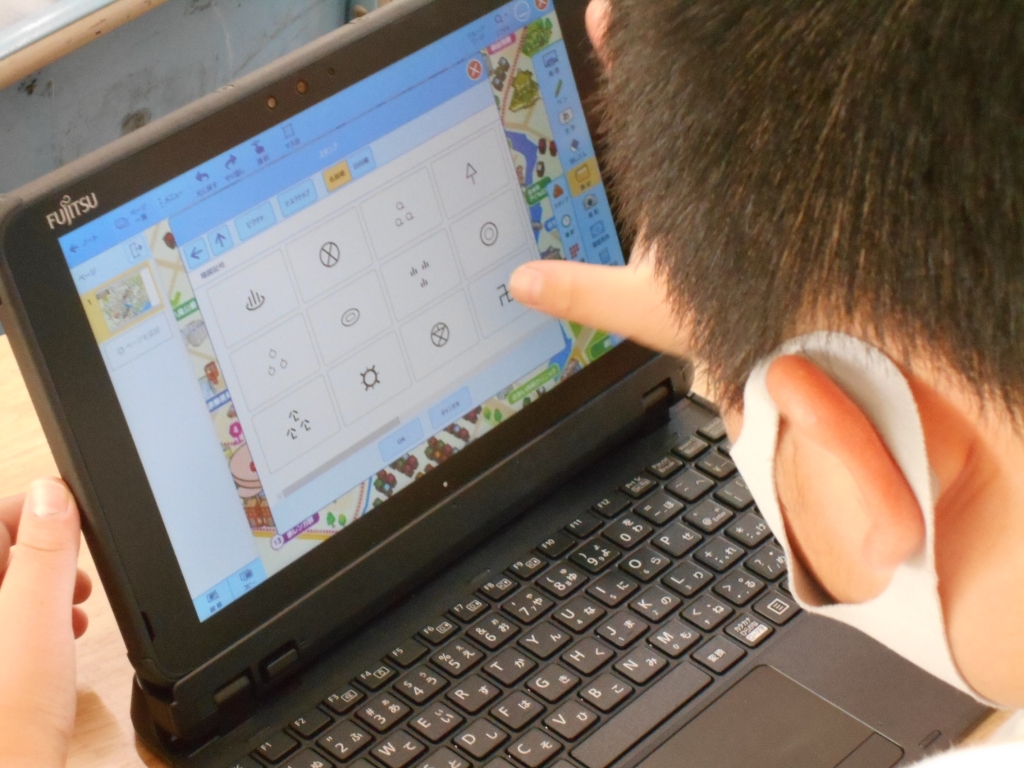

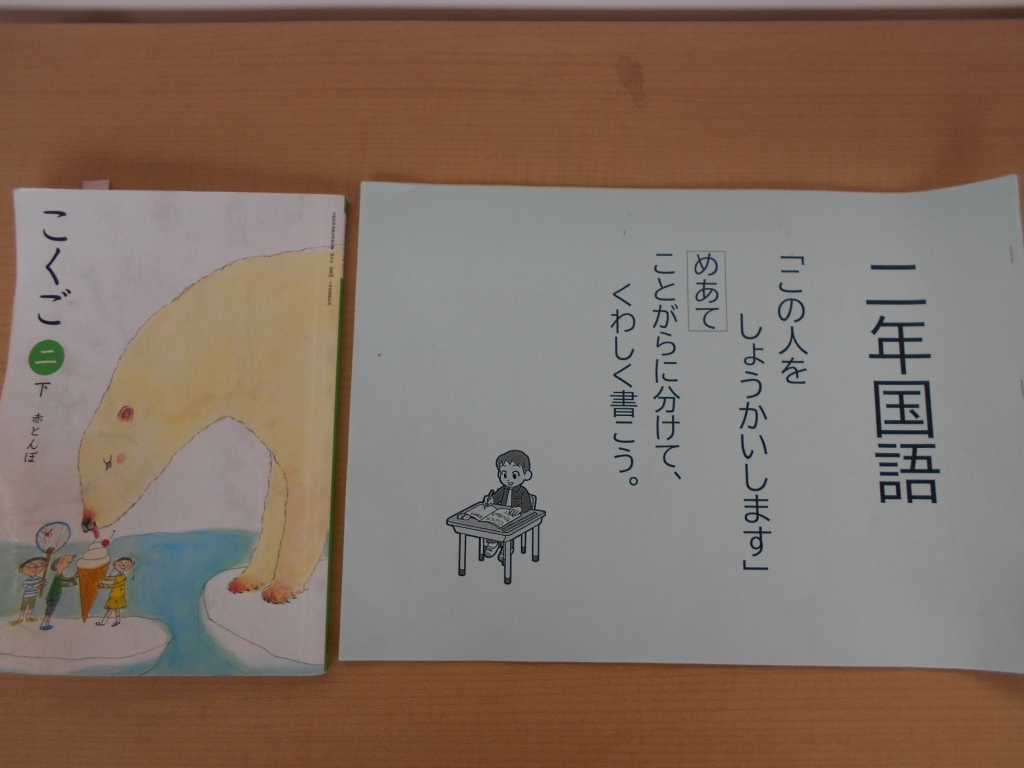

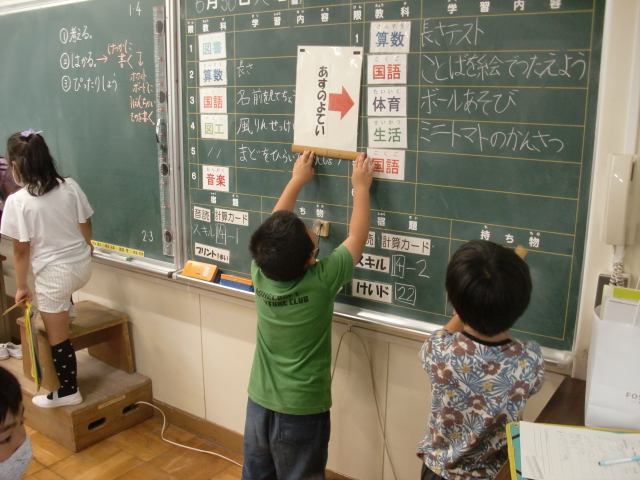

1年生国語科、説明文の学習です。

いろいろな船の「やくめ」「つくり」「つくりの説明」を読み取り、書く順番や内容のつながりを学習しました。

今回は、これまでに学習してきた、内容のつながりやヒントとなる語句をもとに、初めて見る文章の順番を考えていました。

タブレットを使って、文章を正しいと思う順番に並べ替え、ペアやグループで、なぜその順番にしたのか理由を話し合いました。

最後には、習ってきたことを活かして読みやすい文章への並び替えが完成しました。

子ども達がよく考えている授業でした。

入学してから6か月、授業中のルールがしっかり身についてきました。

よく頑張っています。

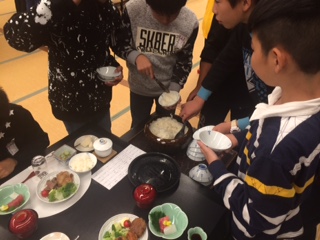

10月6日(月)、7日(火)の2日間、5年生が四日市少年自然の家で自然教室を行っています。

1日目の活動の様子を写真で紹介します。

ウォークラリーです。

班でチェックポイントをまわります。

先生のいる場所では、様々なミッシ ョンにチャレンジします。

私の担当は「薪割り」でした。

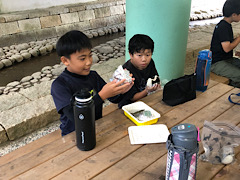

お昼ご飯は、お家の人に作ってもらった美味しいお弁当。

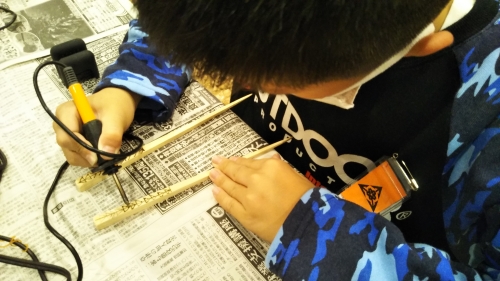

ウォークラリーの後は、拾ってきた木の実や枝等を使って、写真たてを作りました。

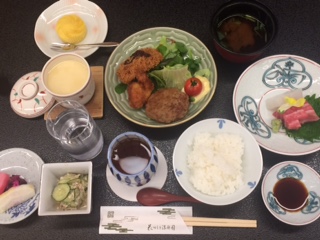

16時に入所式、17時に夕食を食べました。

夕食後は、キャンプファイヤー。

みんなで楽しく盛り上がりました。

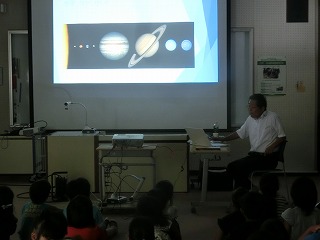

キャンプファイヤー後は星空観察。

地域の伊藤さんに来ていただき、天体望遠鏡で中秋の名月をみました。

残念ながら、雲の関係で土星はみることができませんでした。

その後、お風呂に入って22時に就寝。

無事1日目が終了しました。

1日(水)、なかよし学級の子ども達が、三泗地区全体で行う「連合運動会」に参加しました。

「30m走」「80m走」「大玉ころがし」「かりもの競走」「くぐってとんで」「玉入れ」に出場しました。

全力で楽しく体を動かす様子が見られ、とても良い運動会でした。

全員参加できたこと、そして、一人ひとりが昨年よりも成長した姿を見せてくれたことが嬉しかったです。

9月の拾得物を掲載しました。

お心当たりのある方は、ご覧ください。

ホームページ左の「メニュー」→「拾得物」から見ていただくことができます。

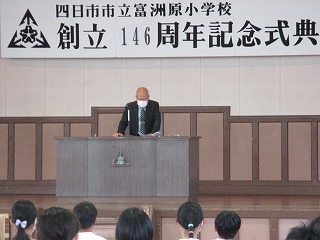

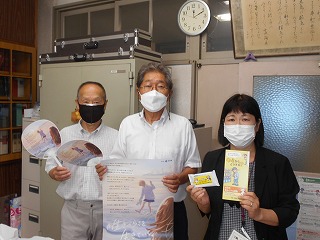

9月30日(火)、創立記念式典を行いました。

来賓として富洲原地区連合自治会長の伊藤様、元PTA会長の宮田様、三錨平成3年会会長の安里様、副会長の森様をお迎えし、6年生、職員とともにお祝いをしました。

来賓の方々からお話をいただいた後、児童代表3人による挨拶もありました。

また、宮田様から寄贈いただいた一輪車、三錨平成3年会様から寄贈予定の図書等を披露させていただきました。

いつもありがとうございます。

控室で来賓の方々とお話をする中で、小学校に対する温かい思いが溢れる地域だということを再認識しました。

これからも富洲原小学校の伝統をつないでいきたいと思います。

そして、1年後はいよいよ150周年をむかえることになります。

9月25日(木)に6年生が三泗小学校音楽会に参加しました。

きれいな歌声、素敵な伴奏、上手な学校紹介。

練習通りの立派な姿を見せてくれました。

また、観覧を含め態度がとても良かった、と他校の先生方からもお褒めの言葉をいただきました。

6年生の皆さんよく頑張りました。

次は、運動会です。

他学年のお手本となる姿を見せてください。

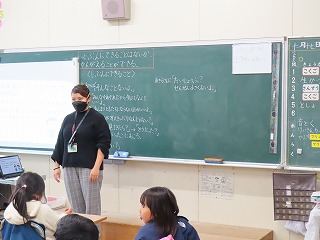

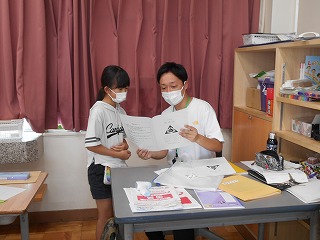

9月1日からスタートした教育実習もあと数日で終わりとなります。

今日は、お2人の授業を見せていただきました。

4年生国語「1つの花」。題名に込められた意味を考えました。

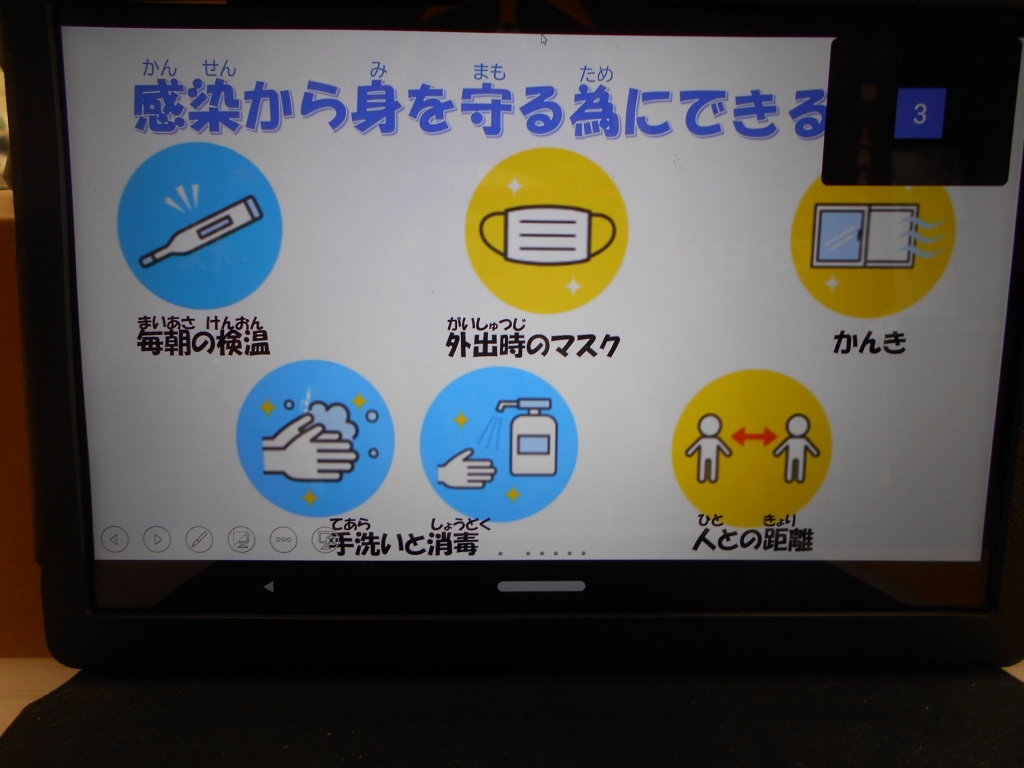

5年生保健「心の健康」。不安や悩みで困った時の対処法を考えました。

2人とも、落ち着いた様子で1時間の授業を行ってくれました。

子ども達も一生懸命学ぼうとする姿勢が見られました。

1か月の実習を通して、教師の仕事のやりがいを感じてもらえたのではないかと思います。

ぜひ、これからの目標に向かって大学へ戻ってからも頑張ってほしいと思います。

是非、学校現場へ戻ってきてくださいね。

9月30日は、本校の創立記念日です。

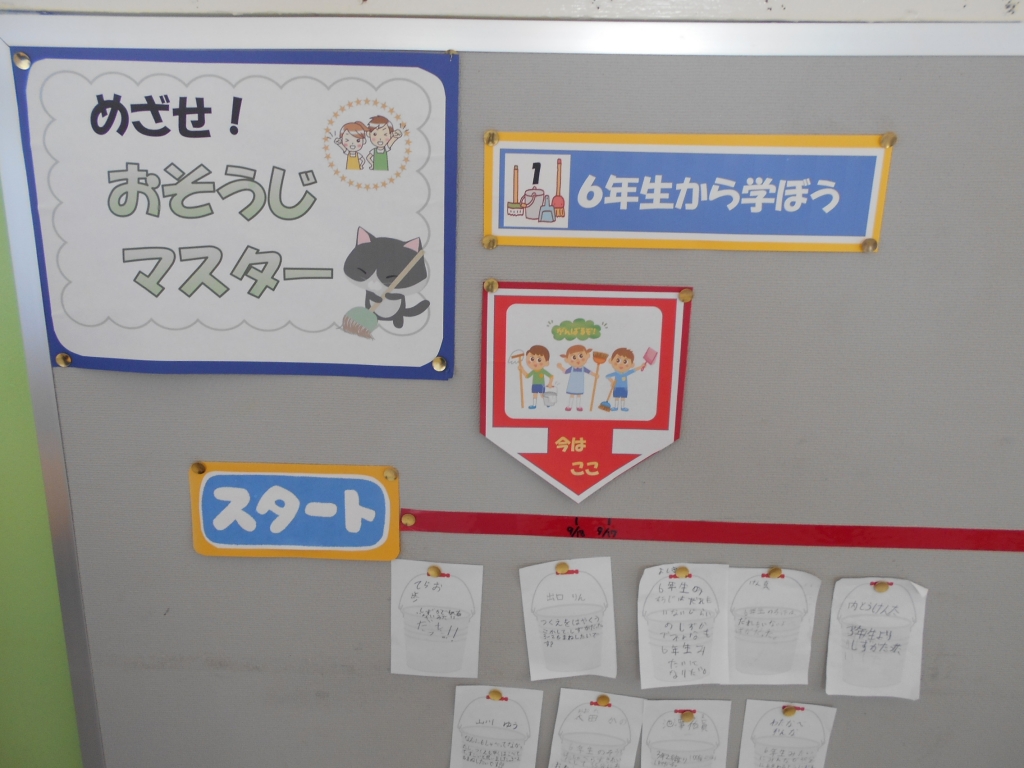

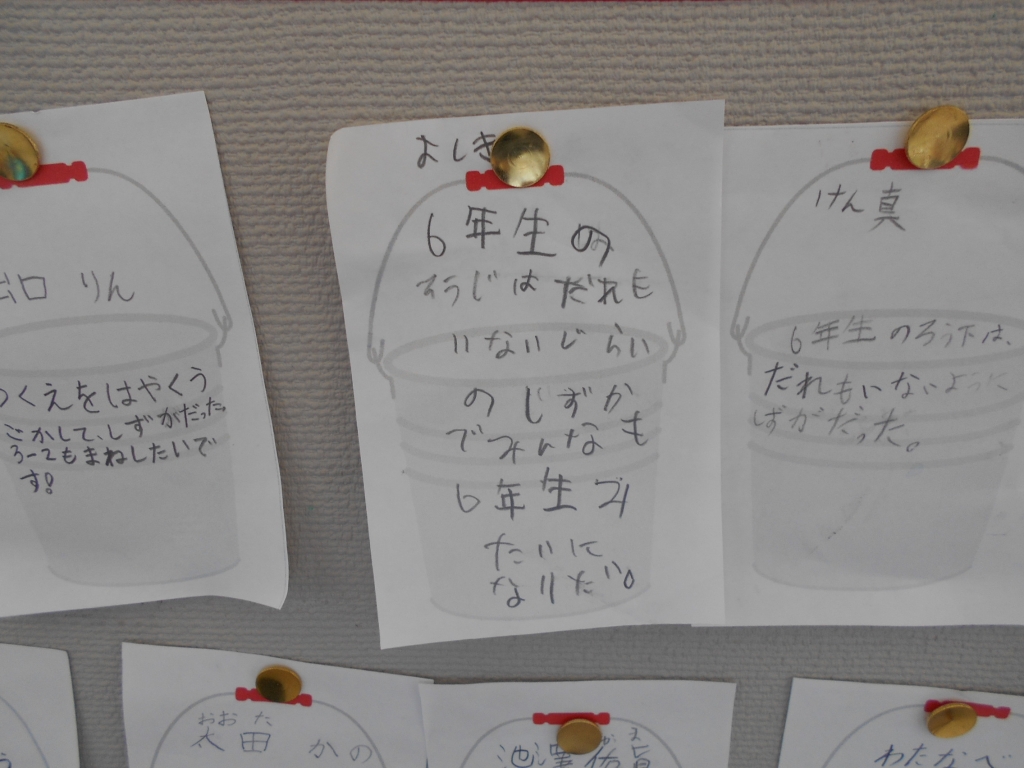

今年で149周年を迎えます。

今日は、式典に向けて子ども達が掃除をしてくれました。

また、6年生が講堂の机椅子等を準備し、その後、当日の式の流れを確認しました。

明日も、いつも通り立派な態度で式典に臨んでほしいと思います。

27日(土)「PTAクリーン大作戦」が行われました。

朝早くから、草刈・トイレ掃除・溝掃除をしていただきました。

たくさんの方にご協力いただいたおかげで見違えるほど美しくなりました。

月曜日から子ども達が気持ちの良い環境で学習することができます。

また、子ども達がたくさん参加してくれていたことも嬉しかったです。

こんなにたくさんの草が集まりました。

皆さんありがとうございました。お疲れさまでした。

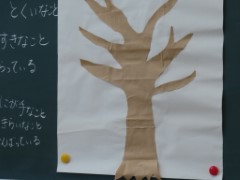

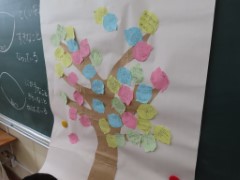

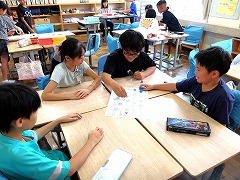

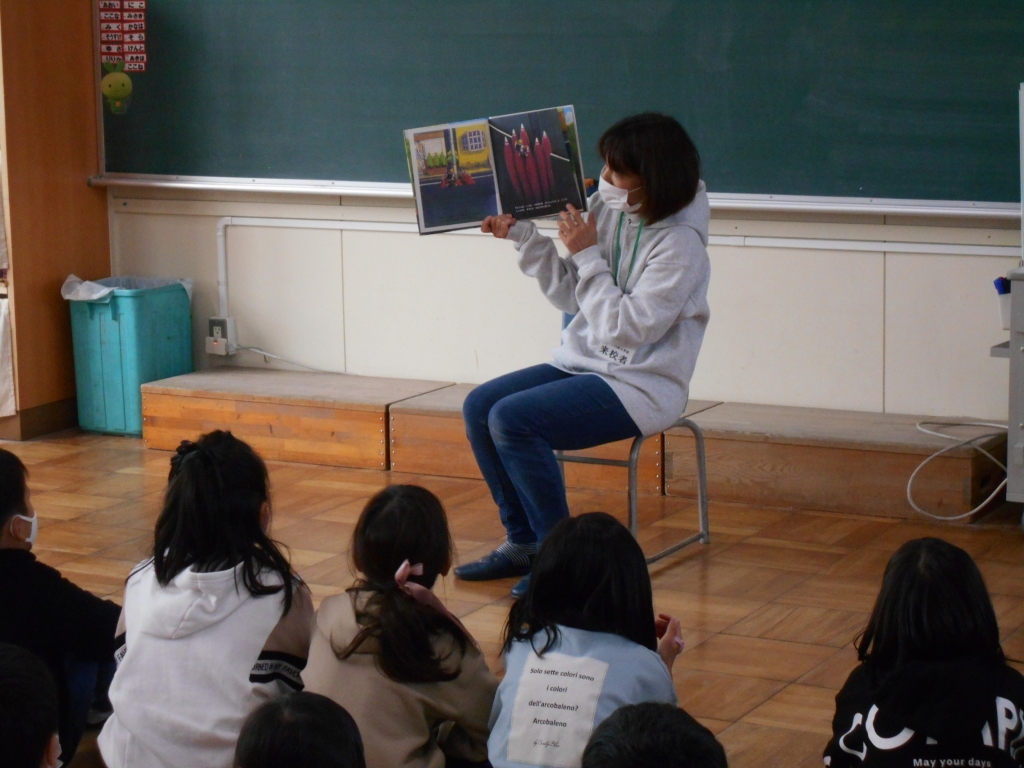

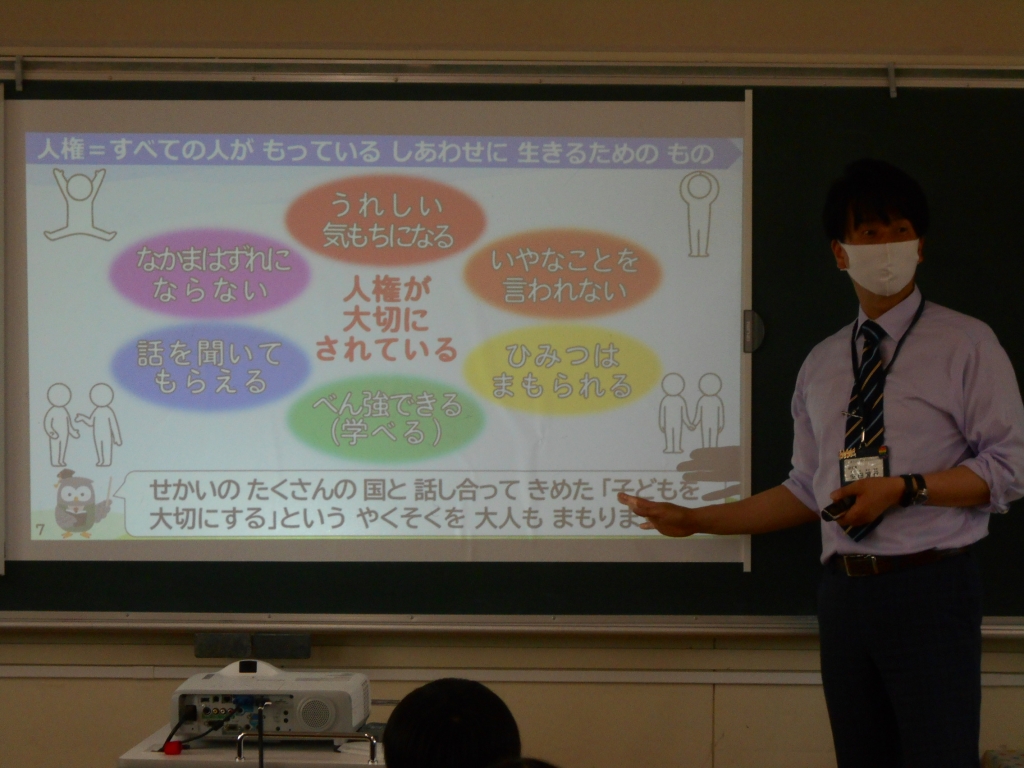

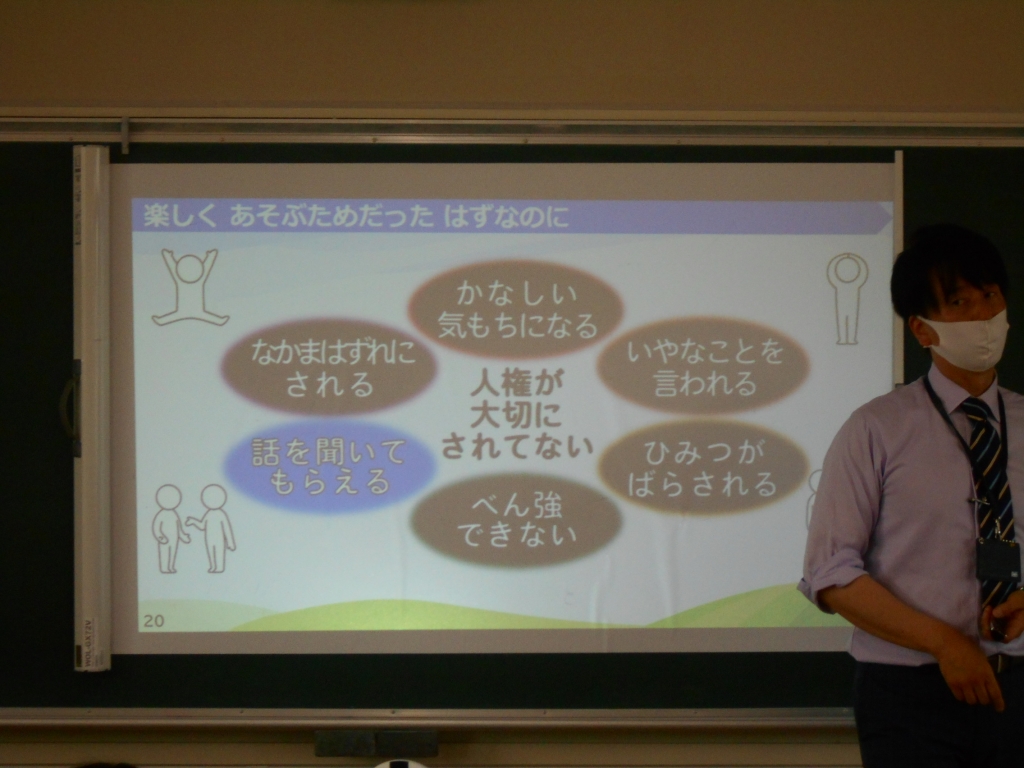

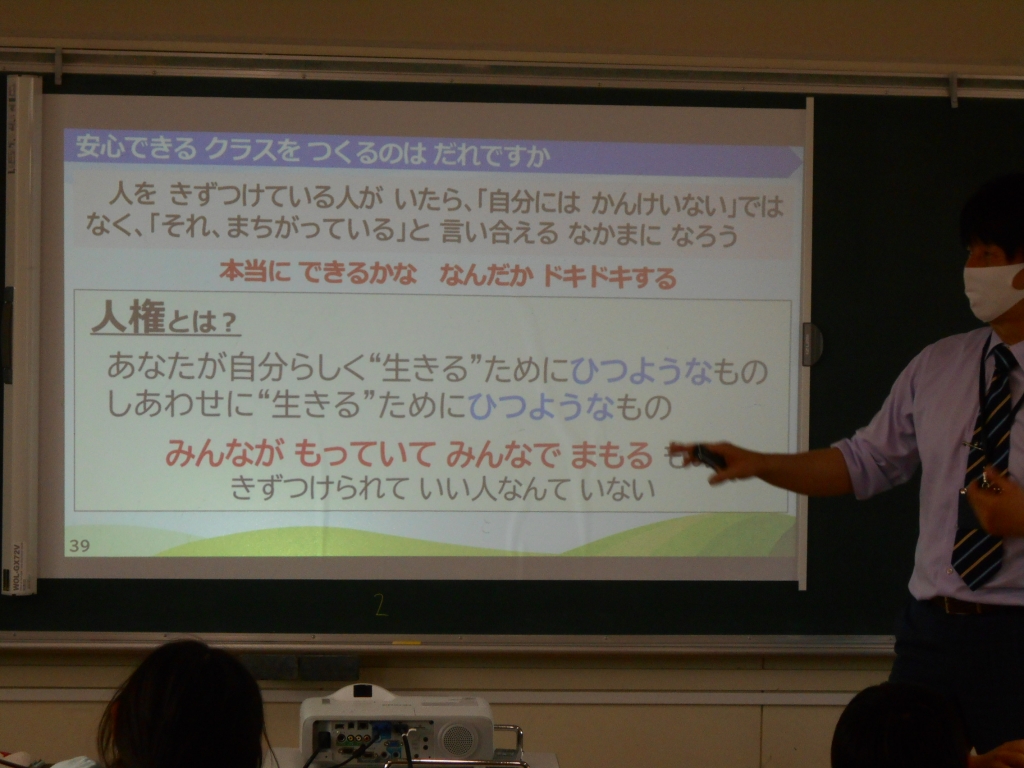

3年生の人権総合学習です。

子ども達は「ともだちになろうよ」という絵本を通して、相手を受け入れることの良さを学んできました。

今回の授業では葉っぱの形をした紙に、自分の得意なことや、苦手なことを書いて発表しました。

子ども達からは、驚いたことや新たに知ったこと等の意見が出されました。

クラスの仲間のことを知ることができる時間となりました。

そして最後にそれぞれの葉っぱを木の幹にはり、「世界に一つだけの木」を完成させました。

今後も様々な場面を通して、一人ひとりの個性を受け入れることの大切さを伝え、誰もが安心して暮らせる学級づくりを目指していきます。

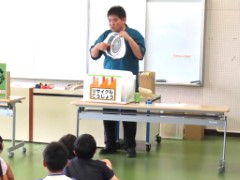

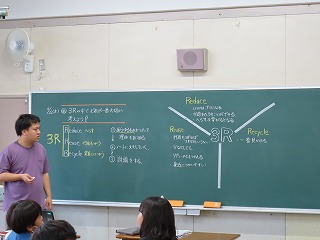

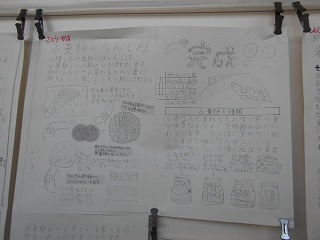

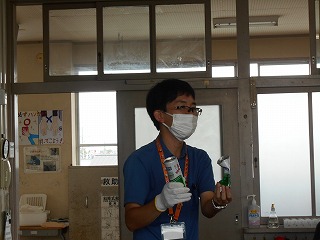

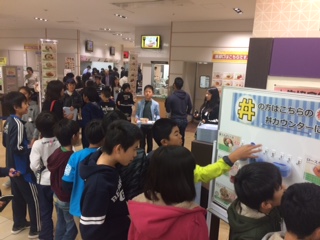

環境学習センターの方におこしいただき、2年生が「リサイクル」について学びました。

アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、紙パック、卵パックを分類を学びました。

ペットボトルはキャップとラベルを別々にすることや紙パックは開いて出すことも教えていただきました。

また、分別して集めたものが、いろんなものに生まれ変わることを聞き、子ども達からは驚きの声が上がっていました。

今後の生活の中で分別が実践できると、環境にやさしいですね。

ごみの学習は3年生でも行います。

その時に今回学んだことを思い出してほしいと思います。

環境学習センターの皆さん、ありがとうございました。

24日(水)の20分休みの時間に、6年生が他学年児童に合唱を披露してくれました。

きれいな歌声、ハーモニー、しっかり口を開け、リズムに乗る姿が素敵でした。

聴いていた子ども達からは「とってもいい歌だった」という感想を聞くことができました。

いよいよ明日は、三泗小学校音楽会です。

練習したことを十分発揮し、素敵な歌声を響かせてくれることを期待しています。

22日(月)、地域にお住まいの宮田様より一輪車を10台寄贈していただきました。

子ども達の健全育成を願い、15年以上寄贈を続けてくださっています。

おかげで本校は、一輪車の台数が多く、休み時間や放課後にも使えるため、一輪車好きの子がたくさんいます。

ありがとうございます。

大切に使わせていただきます。

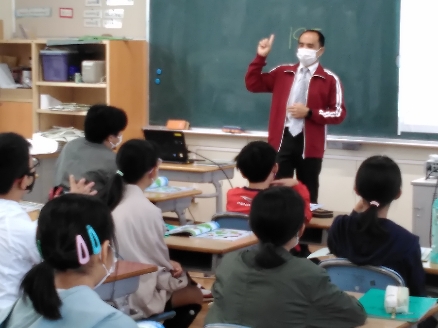

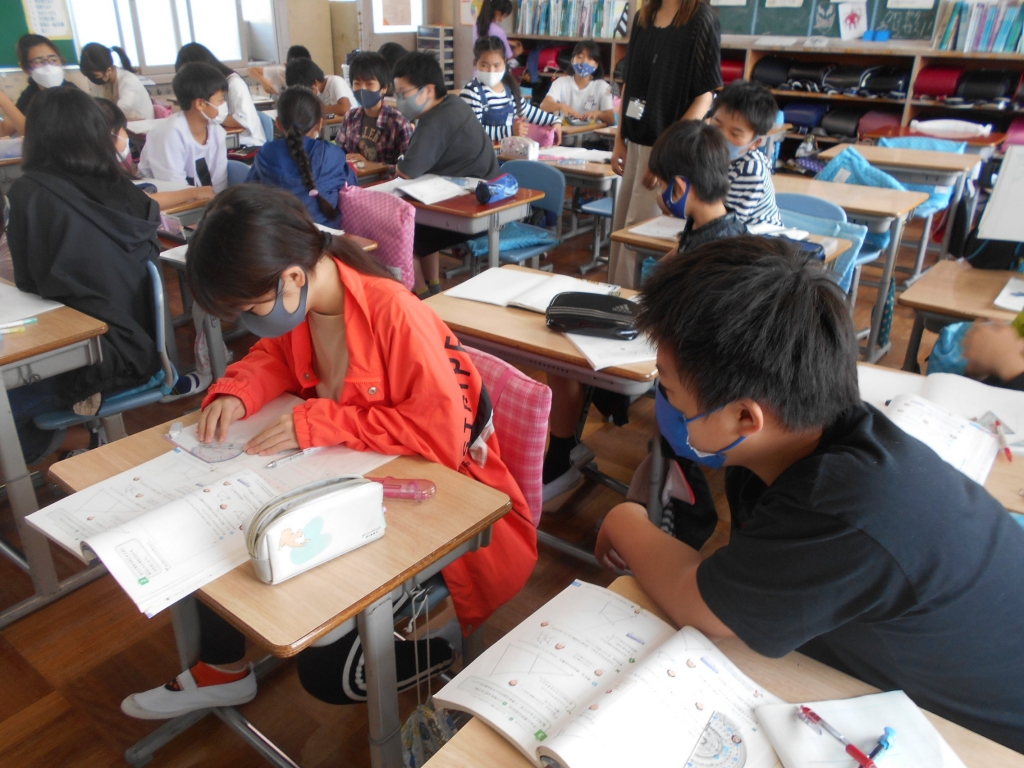

4年生国語「一つの花」の授業の様子です。

授業のスタートから落ち着いた雰囲気で全員が学びに入る姿、音読の姿勢、自然に教えあう姿が見られ、4年生の子ども達の成長を感じました。

この時間は「一つの花」に込められた意味を考えました。

「家族3人の思い出」「一つの命を大切に」「幸せ」等、たくさんの意見が出されました。

誰かが発言すると「なるほど」「そうか」といった声が聞こえてきました。

意見を聞いて、自分の考えが深まっていることが分かります。

みんなよく頑張って学習していました。

今回の内容は、

・全国学力学習状況調査の結果より

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

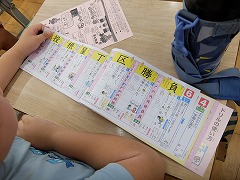

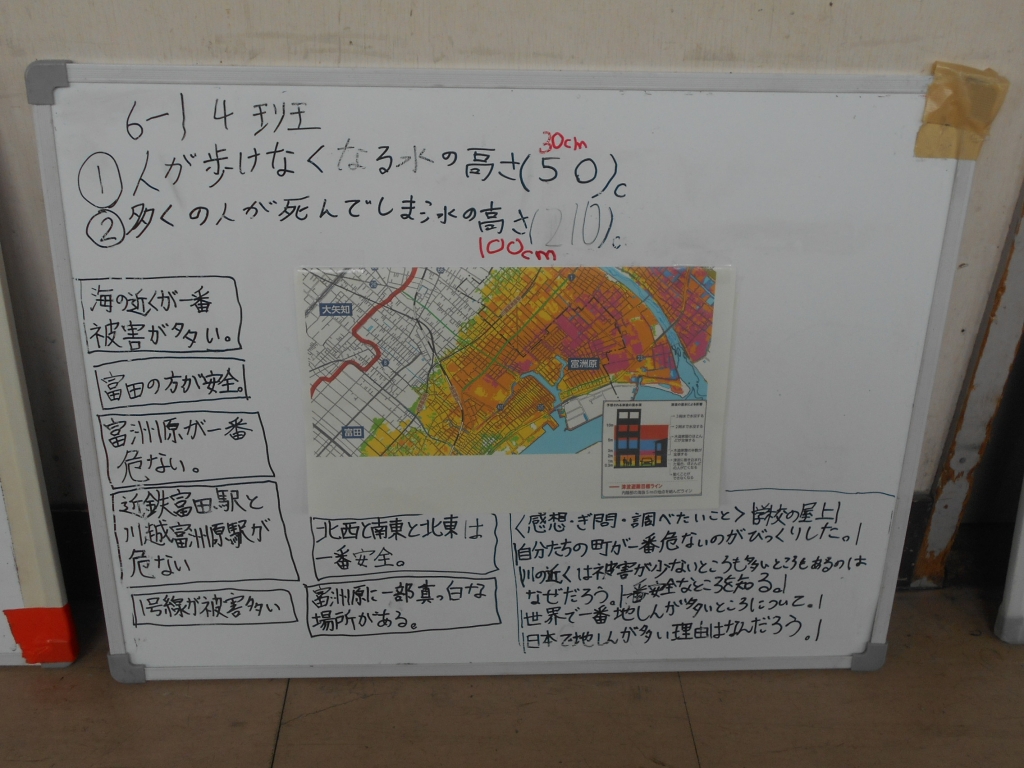

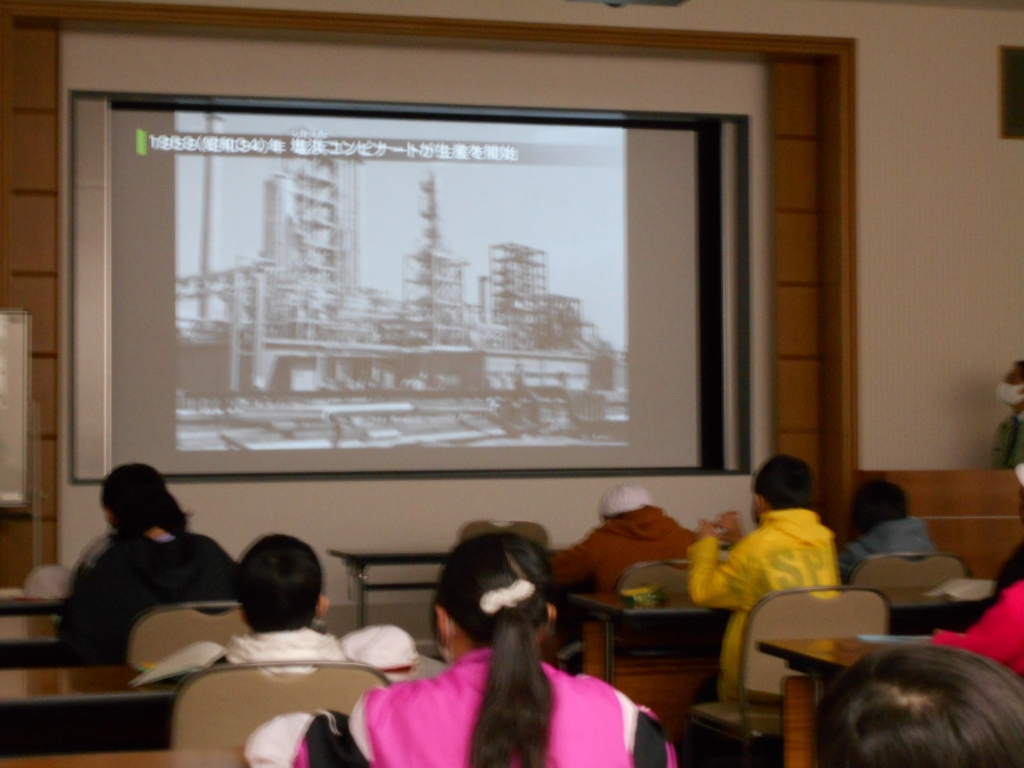

4年生の社会科で「伊勢湾台風」の学習をしています。

この日は、被害後に国や県市、人々がどのような取り組みをしたのかを調べてまとめていました。

先生からは、上手なまとめ方を指導してもらっていました。

本校は、伊勢湾台風で大きな被害があった地域です。

また、先日四日市市でも大きな水害がありました。

子ども達も身近な問題として、防災のことを考えていってほしいと思います。

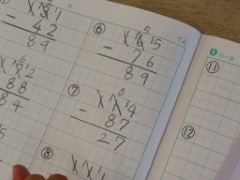

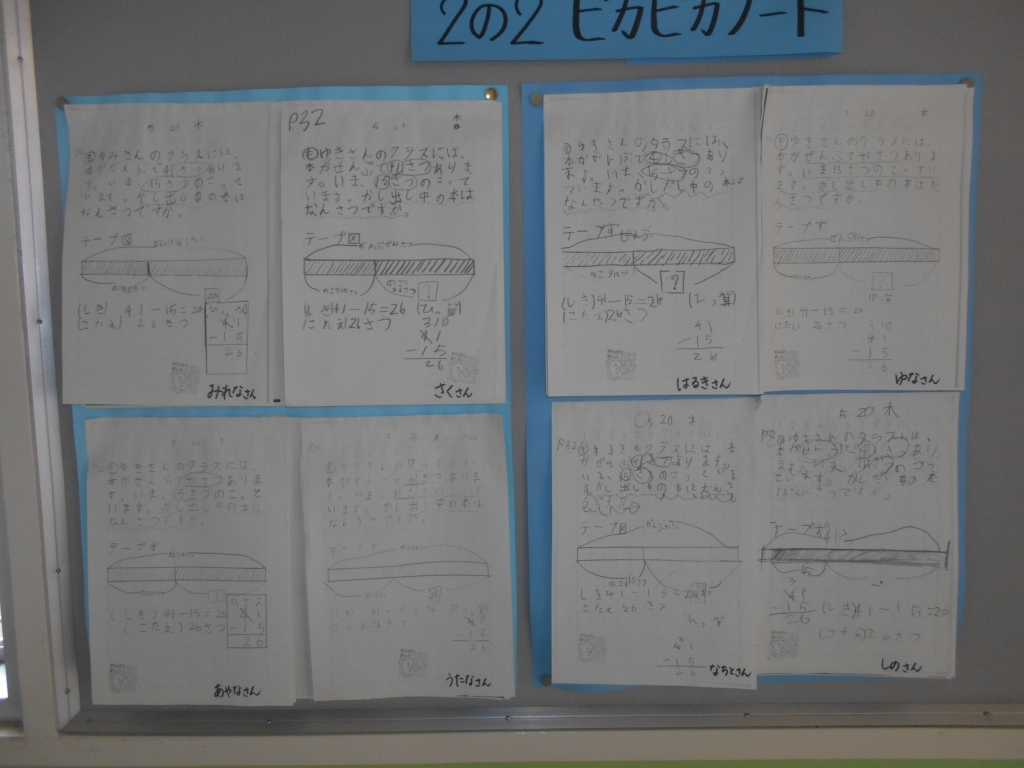

2年生の算数では、繰り下がりのある引き算のひっ算を学習しています。

この日は、繰り下がりが2回あるひっ算の方法を学び、練習問題に取り組んでいました。

難しくなってきましたが、意欲的に問題に取り組む姿が見られました。

2年生は、もうすぐかけ算の学習がはじまります。

楽しみですね。

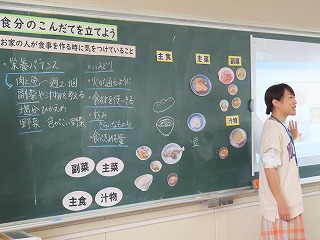

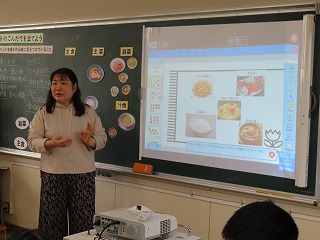

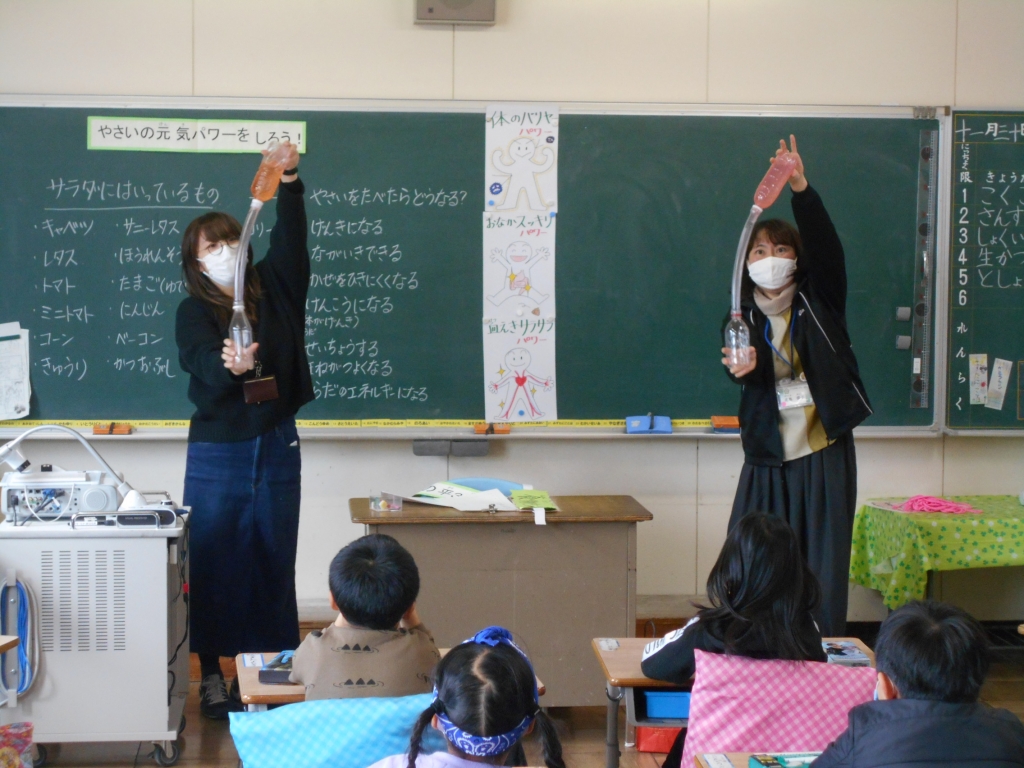

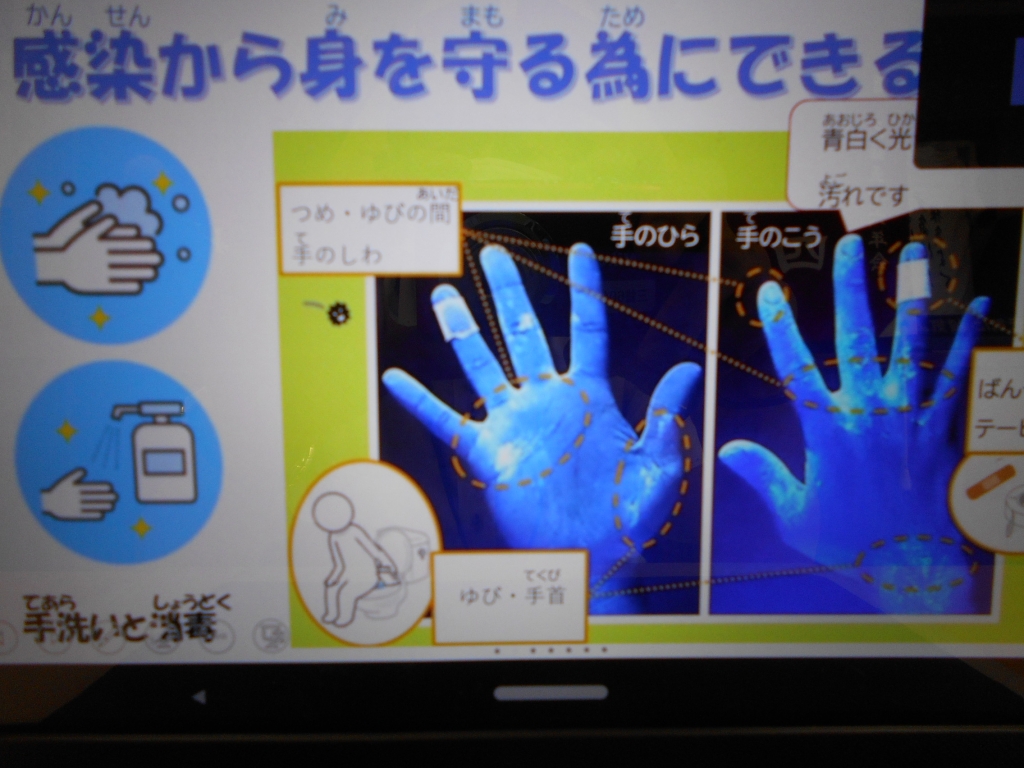

17日(水)、1年生で食育の授業が行われました。

この日は「体に良いおやつのとりかた」を学びました。

糖分をとりすぎると、骨や歯をボロボロにしてしまうそうです。

子ども達は、ヨーグルトや牛乳、果物や野菜の入ったおやつを食べると体に良いことを知りました。

これからは、考えておやつを食べることができるといいですね。

本校では、水曜日に富田小学校の栄養教諭に来ていただき、各学年計画的に食育の授業を行っています。

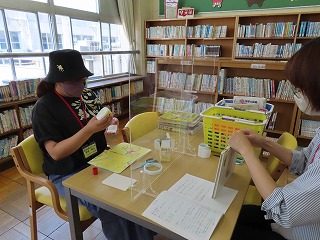

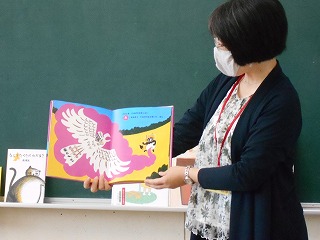

本校では、図書ボランティアの皆さんに本の修理や、図書室の壁面飾り作りをしていただいています。

この日は、秋に向けた飾り付けをしていただきました。

低学年図書室が、とても素敵になりました。

本を借りに訪れる児童が増えてくれると嬉しいですね。

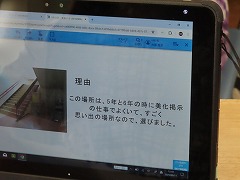

6年生が図工の時間にタブレットで校内の写真を撮影していました。

校長室に来て撮影する子もいました。

子どもに何をするのか聞くと、お気に入りの場所の絵を、遠近法を使って描くとのことです。

教室へ戻ると、それぞれが撮影した写真に「何故この場所がお気に入りなのか」という理由を書いて提出していました。

これからの活動、そして絵の完成が楽しみですね。

敬老の日に向けて、子ども達が地域のお年寄りの皆さんへ手紙を書きました。

はがきに、メッセージを書き、絵を描いたり色を塗ったりして完成させました。

地域の方々に喜んでもらえると嬉しいですね。

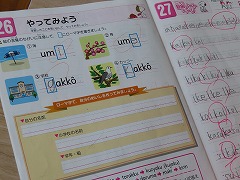

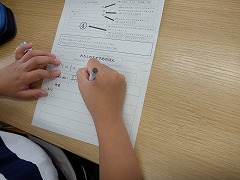

3年生では、ローマ字の学習をしています。

この日は、パソコン入力とローマ字表記の違いについて学習していました。

練習問題の後、自分の名前をローマ字で書きました。

様子を見ていると、すらすらと書くことのできる子が多かったように思います。

本校では、今年度より週1回ベーシックの時間にタイピングを行っています。

取組の成果が感じられました。

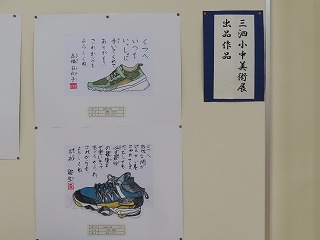

10日(水)、11日(木)の2日間、講堂で校内作品展が行われます。

今年は、保護者の皆様にも観覧していただくことができます。

ぜひ、ご来校ください。

詳しくは、8月4日付のHome&Schoolをご覧ください。

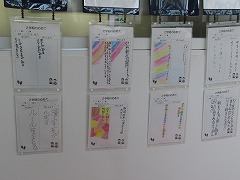

この時期には、「2学期の目標」や「夏休みの思い出」などを掲示する学年がたくさんあります。

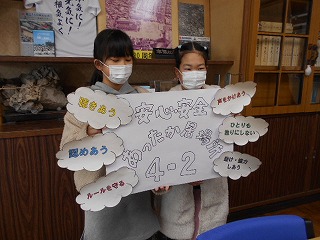

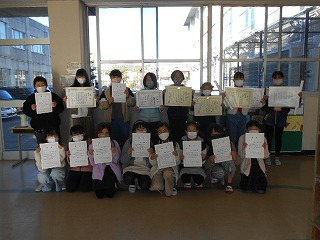

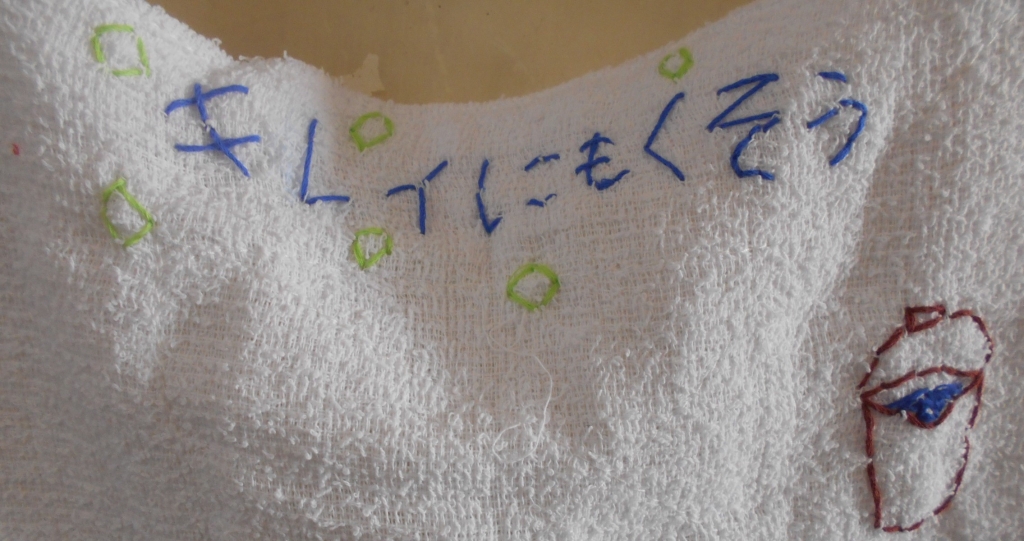

4年生の廊下には「2学期の目標」がありました。

新学期の最初は、気持ち新たに「頑張ろう」と思うものです。

そのような気持ちを持つことも、子ども達にとって大切なことです。

どの子の目標もやる気が感じられます。

時々、この目標を見て行動を振り返ることができるといいですね。

そして、5年生の廊下には「夏休みの思い出」掲示されていました。

一人ひとりの文章を読んでいると、たくさんの経験や思い出ができた夏休みだったことがよく分かります。

三泗小学校音楽会に向け、6年生の学年音楽の授業が始まりました。

今年は「365日の紙飛行機」の合唱です。

合同での授業は始まったばかりで、まだまだ表情の硬さが感じられました。

これから練習を通して、きいている人に気持ちが伝わるような合唱になることを期待しています。

頑張ってください。

尚、例年であれば11月開催なのですが文化会館改修工事の都合により今年度は9月開催となります。

いつもであれば体育館や講堂で練習をするのですが、とりあえず空調のきく音楽室で練習をしています。

9月5日(金)から26日(金)までの予定で水泳の学習が行われます。

水泳指導委託事業により、今年度から本校は「トップスイミングクラブ」で学習をします。

初日の5日は、3年生と6年生でした。

トップスイミングクラブのバスで送迎をしてもらいます。

到着後に着替えをして、泳力別の6グループに分かれて指導を受けます。

1グループあたりの人数が10人ちょっとで人数が少ないため、指導が行き届き運動量が増えます。

更に、スイミングスクール指導員の方々から、的確なアドバイスがもらえます。

学習後の子ども達からは

「たくさん泳げて楽しかった」

「最初よりうまくなったような気がする」

「たくさん泳いで疲れた」という声をきくことができました。

充実した水泳の時間となったようです。

1回の指導で入水する時間は約45分、1学年3回実施されます。

※撮影禁止のため館内写真はありません。

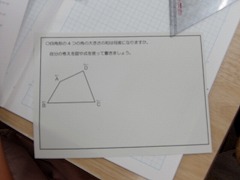

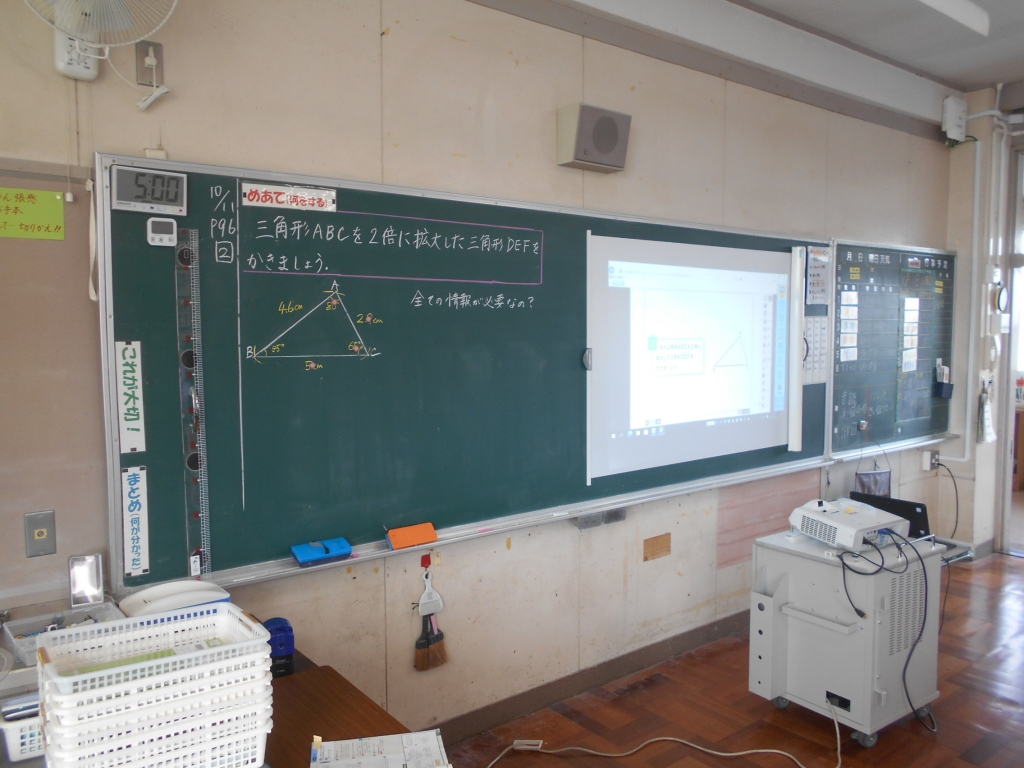

5年生算数の学習の様子です。

この日の学習のめあては「四角形の4つの角の和を考え、求め方を説明することができる」でした。

子ども達は、前時に習った「三角形の角の和」の考えを使ったり、四角形の角を切り取って合わせてみたり、多様な考え方で答えを見つけていました。

また、友達の考え方をきいて、新たな求め方に挑戦したり、相手に伝わる説明ができるように考えたりする姿が見られました。

しっかり学習できていますね。

9月4日(木)に地震・津波を想定した避難訓練を行いました。

本校は津波の危険がある学校です。

地震後、津波警報が発令された場合、校内の安全を確認した後、児童は垂直避難します。

今回は「津波警報」を想定し、3階へ避難しました。

「大津波警報」が発令された場合は、屋上へ避難します。

子ども達は、落ち着いて素早く非難することができました。

津波時の避難は、本部も3階へ移動します。

緊急連絡カード、AED、トランシーバー、救急セット、防災無線等を運びました。

訓練後は、私から夏休み中に発令された「津波注意報」の話と雷の話をしました。

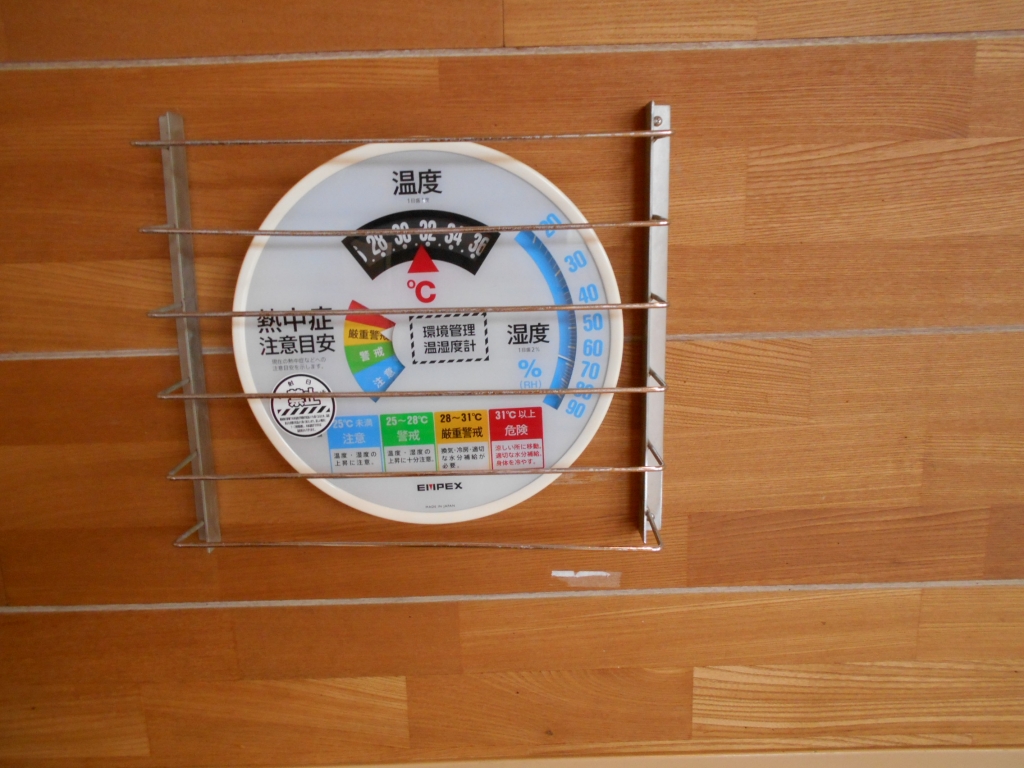

9月に入りましたが、今日も猛暑が続いています。

9時過ぎにはWBGT値が31を超え、屋外での運動は禁止となりました。

下校前には、水筒に水を補給するよう子ども達に伝えました。

さて、今日は全校児童が発育測定を行いました。

写真は1年生の様子です。

静かに並んで待っていました。

また、入り口には脱いだ上靴をきれいに並べてあり、感心しました。

それぞれの教室では、教科の学習が始まっています。

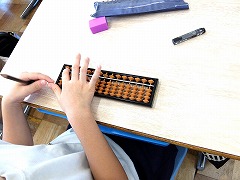

4年生算数「そろばん」

そろばんに触れるのが初めてという子もたくさんいるようです。

6年生国語「いま始まる新しいいま」

2学期スタートにぴったりの詩です。

クラスの子ども全員が、詩を読んで感じたことを発表していました。

そして、今日から給食スタート。

メニューは「黒糖パン、牛乳、あじフライ、ポテトチーズ、ミネストローネ」です。

久しぶりの給食、みんな美味しくいただいていました。

9月1日(月)、2学期が始まりました。

大きな事故・ケガ等の連絡もなく、子ども達は元気に夏休みを過ごすことができたようです。

1限目にオンラインで始業式を行いました。

始業式の後は各クラスで、教科書やドリルをもらったり、宿題を集めたり、係を決めたりしました。

久しぶりの学校で緊張している子もたくさんいます。

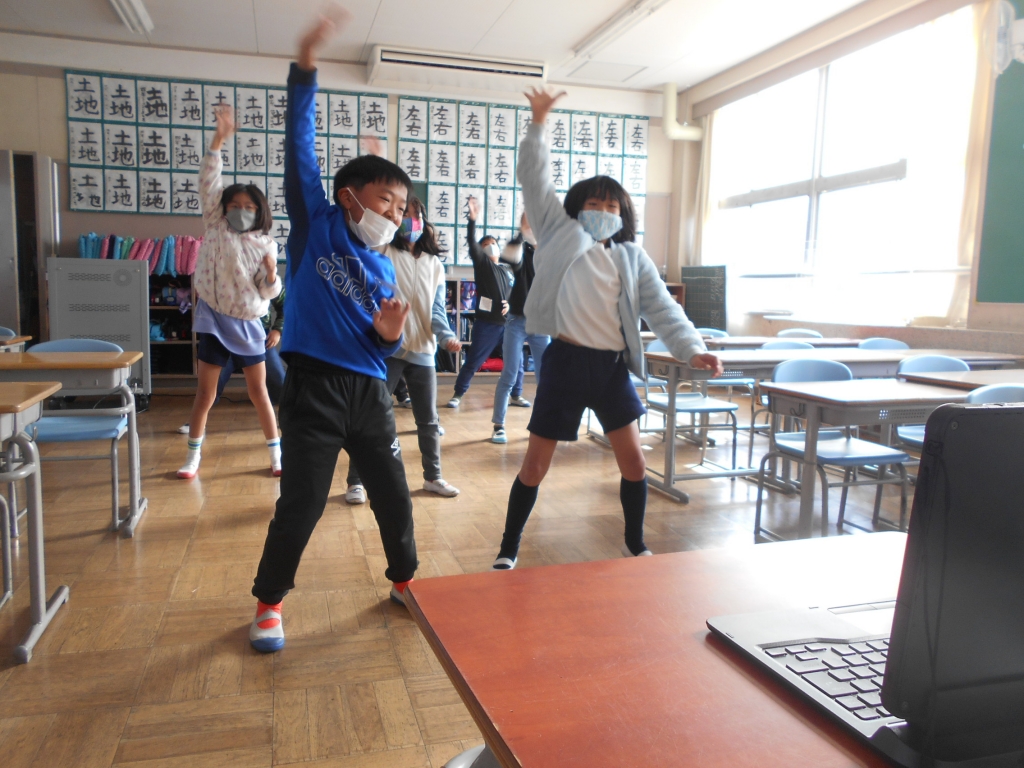

握手やジャンケン、すごろくトーク等の活動をして、子ども達の気持ちをほぐしている学級もありました。

そして、今日から新たな友達が3人増えました。

クラスに慣れて安心して過ごせるようになってほしいと思います。

また9月の1か月間、教育実習生が2人、本校で実習を行います。

子ども達とたくさん関わって勉強してほしいと思います。

早いもので来週の月曜日から2学期がスタートします。

子どもたちはみんな元気に過ごしているでしょうか。

9月1日に会えるのを楽しみにしています。

さて、24日(日)に四日市建設労働組合の皆様のご厚意で、職員靴箱の修繕、運動場南側ジャングルジムのペンキ塗りを行っていただきました。

大変美しくなり、気持ちよく使えそうです。

ありがとうございました。

各教室のプロジェクターが壁面に設置されました。

これまでは移動式であったため、設置して投影するのに時間がかかり、教室のスペースが狭くなるという状況でした。

壁面設置により便利になります。

2学期以降、活用していきます。

また、新たに2台のミシンを購入しました。

わずかですが、1グループの人数が減り、子ども達が効率的にミシンを使えるようになると思います。

8月1日(金)に校内研修会が行われました。

午前中には、各学年で国語科の1学期の取組を振り返るとともに、グループで2学期に学習する単元の課題づくりに取り組みました。

その後、人権教育プログラムのブラッシュアップを行いました。

午後からは、「リテラス論理言語力検定」「バウンダリー」について学びました。

本校の職員がそれぞれの研修会を計画して進めてくれました。

分かりやすい内容、楽しく学べる方法で、2学期からの指導に活かせる充実した研修会となりました。

夏季休業期間に入り、草が生い茂る希望の池周辺をきれいにしようと草や木を切っていた時に蜂に刺されました。

しかも、2回も・・・

2回目に刺された時には、たくさんの蜂が一気にでてきたので、教育委員会に連絡し、蜂の巣の除去をお願いしました。

早速業者の方に来ていただき、直径10cmほどの蜂の巣を2つ発見していただき、取り除いてもらいました。

子ども達に被害がなくてよかったです。

巣が撤去されたので、もう大丈夫だとは思いますが、休み中に学校へ遊びに来た際には、希望の池周辺の植え込みには近寄らないよう気をつけてください。

7月の拾得物を掲載しました。

お心当たりのある方は、ご覧ください。

ホームページ左の「メニュー」→「拾得物」から見ていただくことができます。

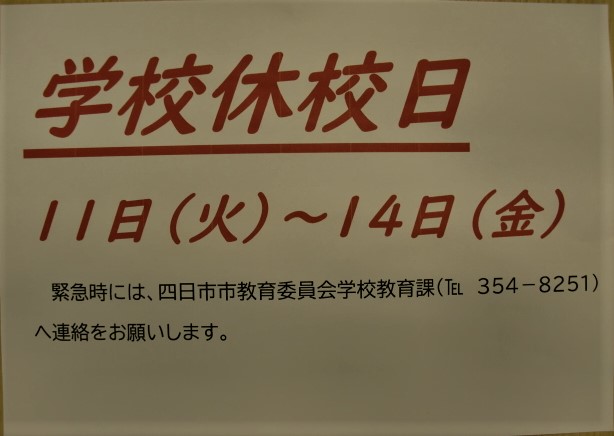

今回の内容は、

・有意義な夏休みを

・学校閉校日と夏季休業中の連絡先

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

18日(金)に1学期の終業式が行われました。

暑さの中、体育館に集まることの危険性等を考え、今年はオンラインで実施しました。

終業式の前に、三泗陸上記録会の入賞者、よい歯の児童生徒コンクール学校代表者の表彰を行いました。

終業式では私から、

①富洲原っ子の3つのきまり

②1学期の成長

③夏休みの過ごし方

④9月1日元気に登校するために

代表委員会の子ども達からは、

「計画を立てて過ごそう」「水分補給で熱中症対策」「事故に気をつけよう」

最後に生指担当から、突然の大雨や雷の対応の話がありました。

2限目は、机やロッカーを片付けたり、廊下や階段を掃除してくれている学級もありました。

44日間の夏休みを有意義に過ごしてほしいと思います。

17日(木)、助産師の林さんをお迎えし、6年生が「命の授業」を受けました。

・大人になるってどういうこと?

・自分の「あたりまえは」相手の「ありえない」かも?

・人との違いを大切にしよう 等

自分を大切にし、楽しく生きていくためのヒントをたくさんいただくようなお話でした。

子ども達は、集中して話を聴けていました。

異性のことが気になったり、友達関係で悩んだり、勉強で悩んだりする年頃の6年生にとって、元気の出るお話になったと思います。

林さんありがとうございました。

15日(火)に運動場南側の防球ネットの増設工事が行われました。

既設の防球ネットが東側に延長されました。

本校の運動場はサッカーや野球等の団体も使用しています。

防球ネットが広がったことで、安心して活動してもらえることと思います。

15日(火)~17日(木)までの3日間、個別懇談会が行われています。

連絡表を見ながら、1学期の子ども達の様子や頑張りについてお家の方にお伝えしています。

暑い日が毎日続いているため、今年は空調のきいた「控室」を各学年用意しました。

お忙しい中、ご来校いただきありがとうございます。

お家でお子さんの1学期の頑張りを褒めていただくとともに、それぞれの苦手克服に向けた夏休みの学習となるよう見守りをお願いします。

5年生と3年生のきょうだいのお家から金魚をたくさんいただきました。

休み時間に「マルシェでたくさん金魚をもらったんだけど、お家で飼えないので希望の池で飼ってもらえませんか。」という相談を受けました。

ちょうど希望の池で金魚を飼いたいと思っていたところだったので、いただくことにしました。

水に慣れてくると、元気に仲良く泳ぎ始めました。

金魚を見るために、子ども達が希望の池に集まってくれそうです。

ありがとうございました!

14日(月)に大掃除を行い、1学期間使ってきた教室や廊下等をきれいにしてくれました。

気持ちよく夏休みを迎えられそうです。

14日(月)は、2年生の音楽発表会を見てきました。

みんな楽しそうにリズムに乗る姿、周りと合わせて歌ったり踊ったり演奏したりする姿を見て、成長を感じ嬉しくなりました。

そして、2年生の歌が上手さにビックリしました。

今後、集会や運動会など、上手な歌声で校歌を歌ってくれることを期待しています。

11日(金)、1年生の音楽の授業に招待していただきました。

この日は1学期の学習のまとめとして、担任の先生等を招いて発表会をしました。

「はろはろ」「ぶんぶんぶん」「あおいそらにえをかこう」「校歌」の4曲を披露してくれました。

リズムに合わせて踊ったり、楽器を演奏したり、歌ったり・・・

1学期の音楽でしっかり学習したことがよく分かりました。

また、曲紹介の言葉や授業を受ける態度が素晴らしく、小学校へ入学してからの成長を感じ、嬉しい気持ちになりました。

11日(金)の登校時に交通安全キャンペーンが行われ、地域と保護者の方々、学校、警察が協力して子ども達の登校を見守りました。

お忙しい中、見守りに参加していただいた皆さんありがとうございました。

9日(水)に町別児童会が行われました

各町で1学期の登校班の反省をしました。

挨拶や集合時刻、並び方等、それぞれの班で振り返りました。

夏休みまで後8日です。

暑い日が続きますが、帽子をかぶらずに登校する児童が時々見られます。

帽子や日傘、ネッククーラー等、各ご家庭で熱中症対策を考えていただけると助かります。

なかよし学級では、願い事と飾りを作り、笹竹に飾り付けをしました。

「世界中がえがおになりますように」

「南海電鉄にのれますように」

「英語がしゃべれるようになりますように」等

たくさんの願い事が並びました。

願い事がかなうといいですね。

今年度も図書ボランティアさんの活動が始まり、定期的に本の整理や修理をしてくださっています。先日、図書室の大きな掲示板に夏らしい掲示があったらな、と思っていたところ、ボランティアの皆さんでとっても素敵な掲示を作っていただきました。いよいよ夏本番です。子どもたちが、たくさんの本に出合える夏になりますように。

7月から8月末にかけて、配管を新しくする工事が行われます。

また、地面を掘ってある場所や仮設の水道管を設置した場所もあります。

夏季休業中には、一時的に水道や電気が止まる日もあります。

7月中旬の懇談会でご来校いただく際や、学校開放団体の皆さんにご迷惑をおかけしますが、今後も安心して校舎を利用するための工事ですので、ご理解ください。

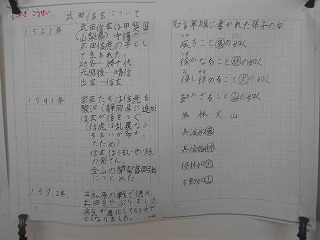

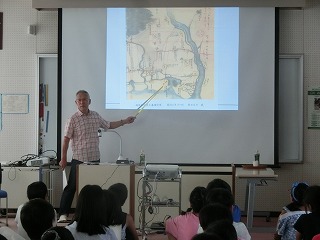

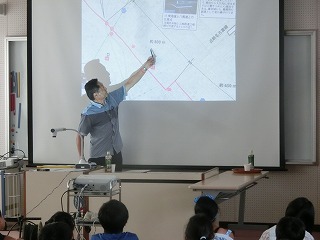

7月4日(金)、富洲原地区市民センターで歴史教室が行われました。

歴史教室は、これまで夏休みに希望者を募って行われてきましたが、今年から6年生全員を対象に社会科の授業として行われることとなりました。

富洲原地区には、「松原石取祭」「富田一色けんか祭」「天カ須賀石取祭」があります。

それぞれの祭りの歴史と意味を学ぶ貴重な機会となりました。

説明してくださった地域の方々は皆さん、半纏に鉢巻き姿。

半年以上も前から内容を練っていただいたおかげで、子ども達の興味を引く分かりやすいお話でした。

子ども達は、自分たちの住む地区に関係する話なので、最後まで興味を持って話を聴いていました。

ちょうど松原地区の石取祭の練習が今日から始まるようで、早速教室へ戻るとどこへ練習に行くかという話題になっていたそうです。

地域の皆さんありがとうございました。

子ども達が富洲原のことを大切に思い、祭りや地域の行事に進んで参加してほしいと思います。

本校では、教室の中だけでなく、廊下にも子ども達の学びにつながる掲示物の工夫がされています。

3年生前の廊下には国語科で習う用語とその定義が掲示されています。

6年生前の廊下には「育てよう!ニュースのおめめ」というコーナーがあります。

教師が気になった新聞記事を掲示してあります。

様々な掲示に目を向ける習慣をつけていってほしいと思います。

この日の授業では、一つ選んだ心に残っている出来事を「どんな出来事か」「詳しい様子」「その時の気持ち」に分けてメモに書き出していました。

友だちが増えたこと・町たんけんに行ったこと・図工で風鈴を作ったこと等、それぞれに心に残ったことをかけていました。

「話す」という表現力をつけていくために大切な学習です。

この後の授業で、みんなの前でどのように話をするのか楽しみです。

6月30日(月)~7月4日(金)の間、代表委員さんが中心となって「ユニセフ募金」に取り組んでいます。

朝の登校時、昇降口に立って募金を呼びかけています。

募金されたお金は、世界中の子ども達の命と権利を守るために使われています。

毎日、何人かの子ども達が協力してくれている様子です。

趣旨に賛同していただき、ご協力いただける方は、ぜひお子さんを通じて募金をお願いします。

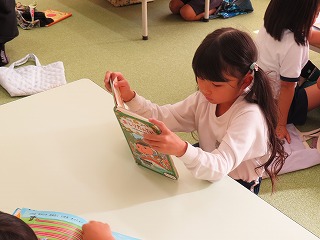

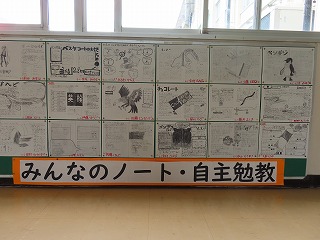

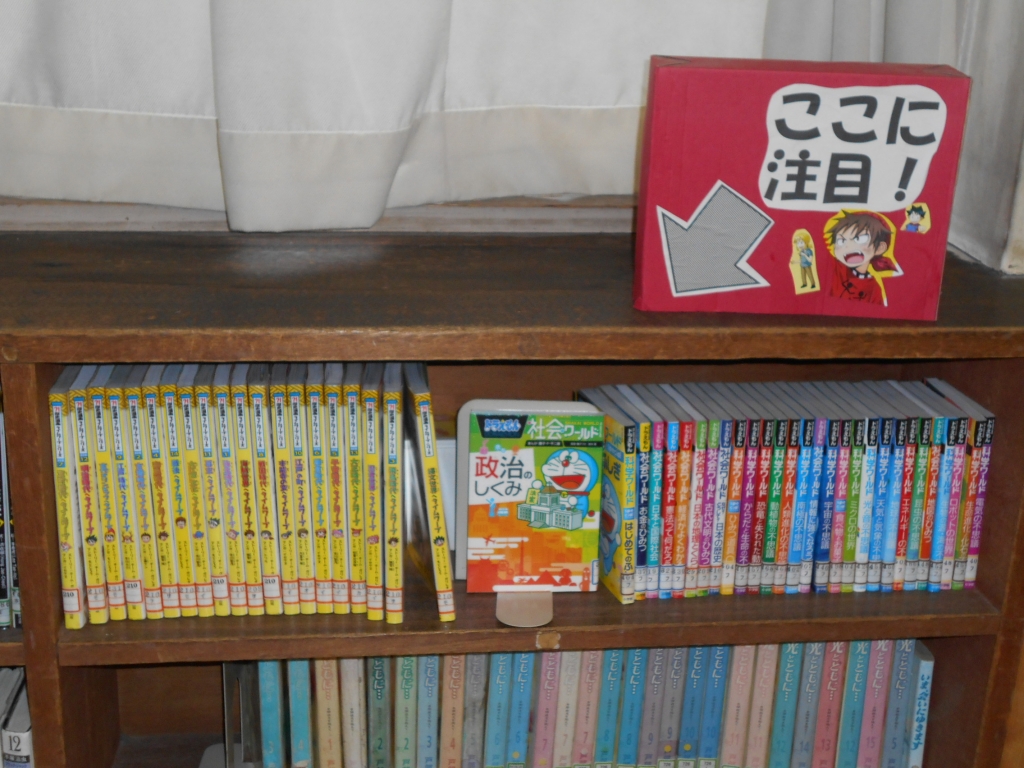

本校の学校づくりビジョンには「本好きの子どもを育てます」と掲げています。

様々な取組の工夫により、子ども達が本に触れる機会を増やしていきたいと考えています。

低学年図書室横のスペースには、昨年度の図書委員がビブリオバトルで紹介した本が置かれていたり、今年の読書週間に子ども達が書いた「おすすめの本」が本とともに掲示されていたりします。

そして教室前の廊下には、担任のおすすめの本(おそらく私物)が置いてあるクラスもあります。

しかし、学級文庫の冊数が少なかったり、古かったりすることが悩みの種。

ご家庭で読まなくなった子供向けの本を学校へ寄付してもらえると嬉しいのですが。

今後、保護者の皆さんに呼びかけられるように検討していきたいと思います。

また、今年は読書に関する子ども達の実態と取組の効果を検証するために、読書アンケートを実施します。

アンケートの結果が分かり次第、学校だよりでお知らせしたいと思います。

6月の拾得物を掲載しました。

お心当たりのある方は、ご覧ください。

ホームページ左の「メニュー」→「拾得物」から見ていただくことができます。

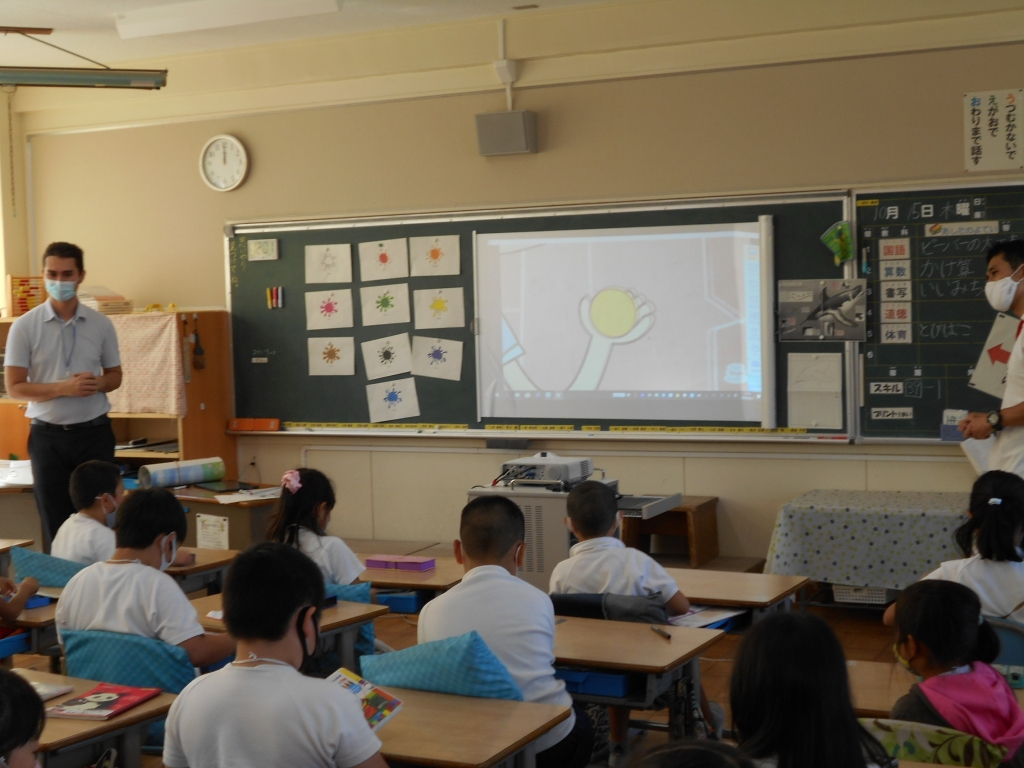

1年生が絵の具の使い方を学習しました。

先生から道具を置く場所や使い方等、プロジェクターを使って分かりやすく教えてもらいました。

今回は、赤・黄・青の3色を使いました。

途中で色の混ぜ方も教えてもらい、きれいな虹が完成しました。

2年生の教室でも絵の具を使っていました。

絵の具の濃さに気をつけて「ひまわり」の花びらを描くというめあてで学習していました。

黄と赤の絵の具を使い、色の微妙な混ざりを活かし、きれいな花びらを描いていました。

さすがは2年生、道具の使い方をしっかり身につけているので、スムーズに学習に取り組んでいました。

1年間の学びや成長の大きさを感じました。

今回の内容は、

・R7富洲原小学校「学校教育目標」「学校づくりビジョン」

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

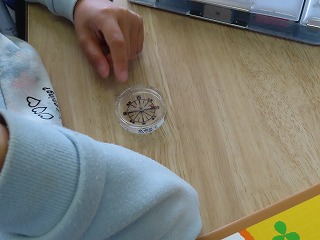

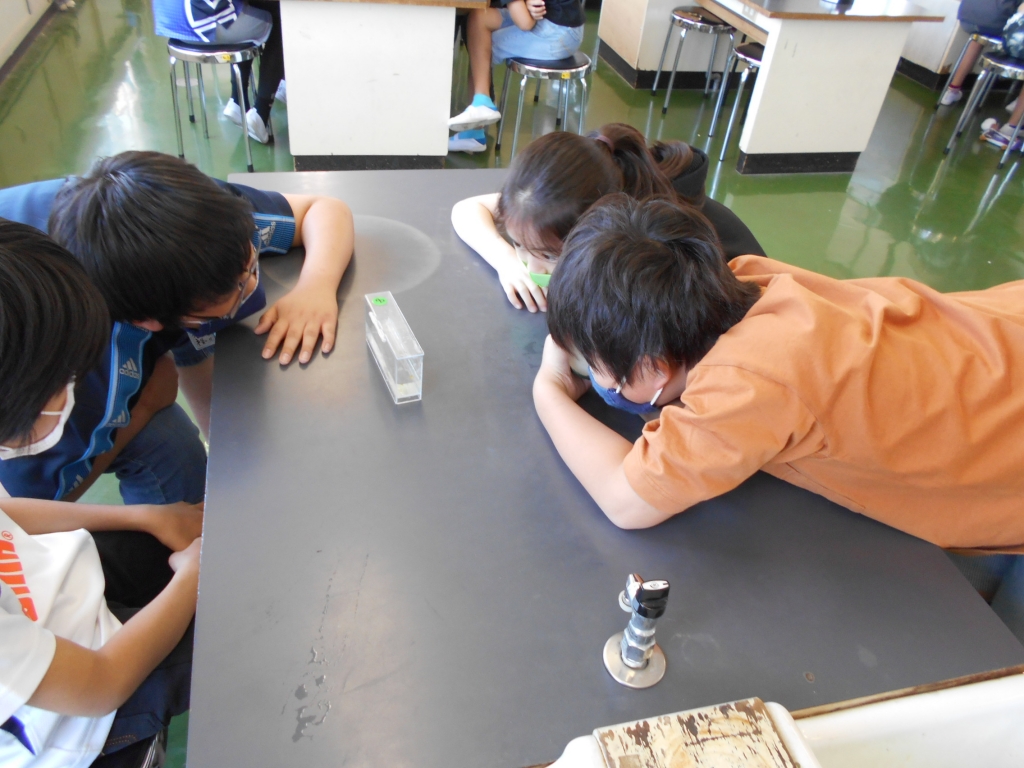

27日(金)、コミュニティスクールの委員長でもある伊藤さんが、5年生にメダカの授業をしてくださいました。

伊藤さんには、毎年メダカの授業と星の観察で5年生がお世話になっており、子ども達からは「メダカの先生」と呼ばれています。

授業ではメダカのオスとメスの違いと受精卵を学習した後、実際の卵を顕微鏡で見て受精卵が成長する過程を学びました。

生まれたばかりの卵から、心臓の動きや血液の流れがわかる卵、間もなく孵化する卵等、様々な時期の卵を見せていただきました。

子ども達からは、「心臓うごいとる!」「目が見える!」等、興奮した声がきこえてきました。

写真や映像ではなく、本物を自分の目で見るということは感動があります。

きっと子ども達の心に残る学びになったと思います。

伊藤さん、ありがとうございました。

6月25日(水)は、「ピンクシャツデー」でした。

今回の取組は、代表委員の子ども達の意見で決まりました。

「いじめ反対」「いじめを許さない」という気持ちを改めて意識できる1日にしてほしいと思います。

こちらは、本校のいじめ0(ゼロ)ゆるキャラ「いじめやめないか」です。

ピンクのものが用意できない場合は、名札にピンクの紙を入れて「いじめ反対」の気持ちを表しました。

5限目の授業参観後、各学級又は学年で懇談会が行われました。

テーマは

1年「朝食やおやつのとりかた」

2年「宿題や持ち物の準備の様子」

3年「宿題と放課後の過ごし方」

4年「放課後の過ごし方」

5年「放課後や長期休業中の過ごし方」

6年「中学校生活に向けて気になること、大切にしていきたいこと」

でした。

懇談会中の託児も行いました。皆大人しく読書や学習をしていました。

様々な意見や各家庭での取組や子どもの様子を聴かせていただける機会となったようです。

また、このような場を通して、保護者の方同士の横のつながりができることも懇談会の意義の一つです。

残っていただいた皆さんありがとうございました。

有意義な時間を過ごしていただけたことと思います。

24日(火)に授業参観が行われました。

天候が悪い中、たくさんの方にご来校いただき、子ども達の学習の様子を見てもらいました。

1年生は「ひきざん」でした。

どのクラスもタブレットを活用していました。

2年生は英語。色を表す英語を学習していました。

3年生は社会科の発表。町たんけんや見学からわかったことを、みんなに伝えていました。

4年生は国語・音楽・体育でした。国語では習った漢字を使って文づくり。よく集中して取り組んでいました。

5年生はネットの使い方を考える授業でした。ネットの良さと問題点の意見を出し合って考えていました。

6年生は国語・道徳・総合でした。国語では登場人物を関係図に表し、説明をしていました。

どの教室でもいつも以上に学習に集中し、頑張る姿がたくさん見られました。

よかったところや頑張っていたところを、ぜひお家で褒めてあげてください。

4年生国語科では、「走れ」という物語文を学習しています。

この時間は、物語の山場(中心人物の気持ちが大きく変わったところ)を見つけ、その理由を考えました。

皆よく集中して考え、学習に参加できていました。

ここまでの学習を振り返って、中心人物の気持ちを深く考える意見もあり、しっかり学んでいることが分かりました。

4年生では「中心人物と対人物」「変容」「山場」「クライマックス」「場面」を学習し、物語文を読み進めています。

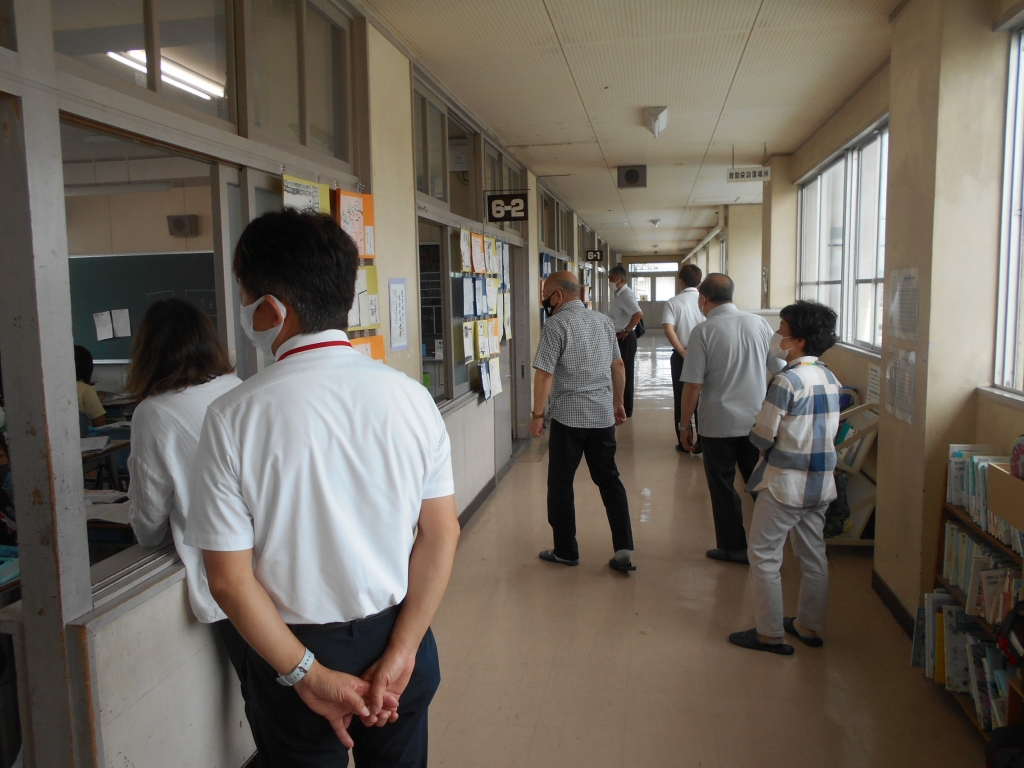

6月17日(火)、第2回三錨コミュニティスクールが開催されました。

今回は委員の皆さんに、小学校の授業を参観していただきました。

委員の皆さんからは、子ども達が生き生きと学ぶ姿にお褒めの言葉をいただいたり、国語力の大切さや指定物品についてのご意見やご質問をいただいたりしました。

委員長さんからは、小学校での池掃除の話を例に「学校が困っていることに地域が手を貸すこと」がコミュニティスクールの一つの意義である、というお話がありました。

今後も情報を共有しながら、子ども達にとってよりよい学校づくりを地域とともにすすめていきたいと思います。

6年生「習熟度別算数」、5年生「いじめ防止教室」、今年度3クラス編成となった4年生の様子等、全クラスの様子を見ていただきました。

13日(金)、美化掲示委員会の子ども達が、雑巾かけのペンキ塗りをしてくれました。

ちょっとした工夫で、学校の雰囲気や子ども達の気持ちも明るくなります。

美化掲示委員会の皆さん、ありがとう!

12日(木)は、富洲原中学校の職場体験最終日。

6年生に向けて学習や部活など中学校生活についてのプレゼンテーションをしてもらいました。

1時間の授業が50分であることや、休み時間は外に遊びに行かないことなど、驚くこともたくさんあったようです。。

また、文化部も運動部もお互いを尊重しながら活動をしていることや、困難なことに出会ってもあきらめずに頑張ることの大切さについてもお話ししてくれました。

思いのこもったとても上手なプレゼンテーションに、6年生の子どもたちも憧れを抱いたのではないかと思います。

中学生にとっても、充実した3日間になったようでした。

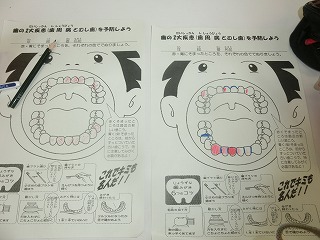

6月2日(月)~6日(金)は「歯みがき週間」でした。

自分の歯に興味を持ち、歯みがきの習慣をつけることで虫歯予防や歯周病予防につなげることをねらいとし、毎日の家庭歯みがきに取り組みました。

そして5年生は、10日(火)に日本学校歯科医師会やライオン株式会社等が主催する「全国小学生歯みがき大会」に参加しました。

クイズに答えたりDVD視聴したりしながら、歯垢や歯肉炎、正しい歯みがきの仕方を学習しました。

クイズに答えたりDVD視聴したりしながら、歯垢や歯肉炎、正しい歯みがきの仕方を学習しました。実際に歯ブラシを使ったりデンタルフロスを使ったりもしました。

2年生は、11日(水)に「かむことマスター教室」を行いました。

噛むことの大切さや、どのように噛むと良いのか、ということを学びました。

健康な歯を維持することは、健やかに過ごすための重要なポイントです。

ぜひ学んだことを実践していってほしいと思います。

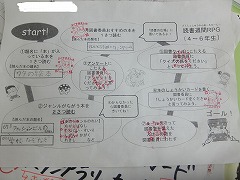

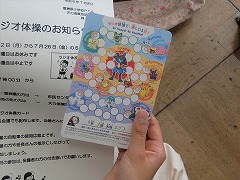

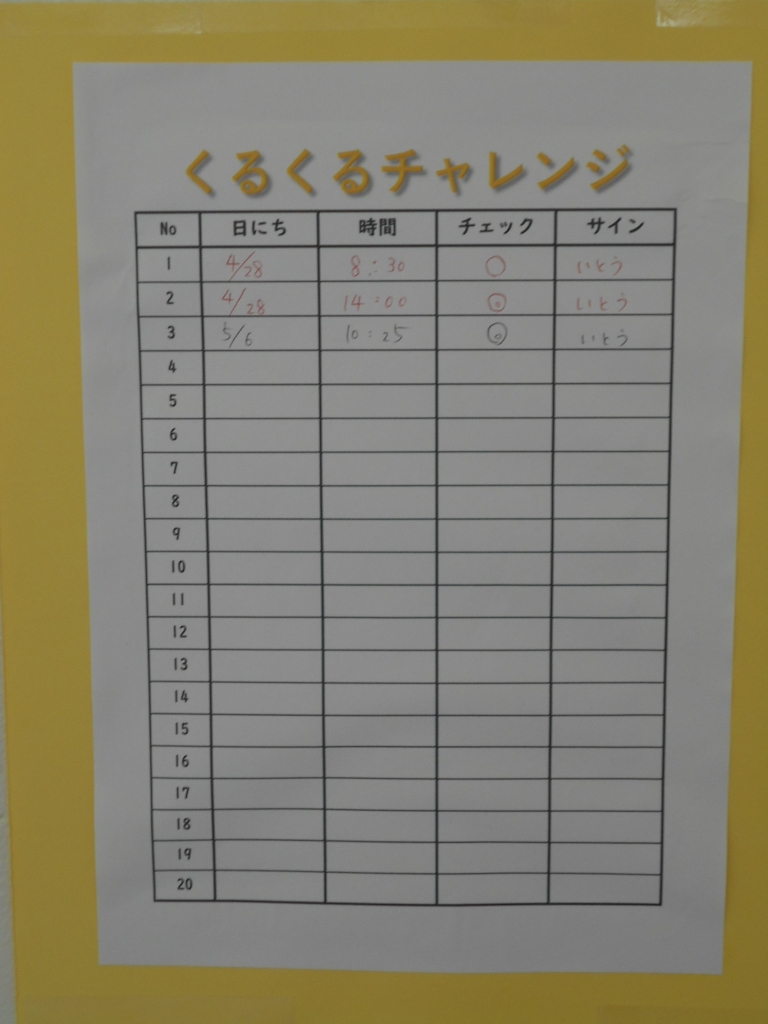

6月2日(月)~13日(金)は、読書週間です。

「朝の読書」「図書委員・教師交換・図書館司書さんによる読み聞かせ」「読書週間RPG」に取り組んでいます。

「読書週間RPG」は、今年から始まった新たな取組です。

①~⑦のお題にチャレンジしていきます。

そして全てのチャレンジを達成し、スタンプが集まったら素敵な贈り物が届きます。

たくさんの子がチャレンジしています。

読書週間が本にふれるきっかけとなり、本好きの子ども達が増えてほしいと思います。

平年より3日遅く、9日に東海地方が梅雨入りしました。

今週は雨天や雨模様の空が続きそうです。

そのような中、今日も20分休みに行われました「あした大空コンサート」

場所を中校舎ホールに変更し、たくさんの子ども達が集まって楽しい時間を過ごしました。

外で遊べない時は、校舎内でのケガやトラブルに要注意です。

このような場が、ケガやトラブルの減少にもつながるのではないかと期待しています。

10日(火)~12日(木)の3日間、富洲原中学校の生徒が小学校で職場体験をします。

「将来教師になりたい」

「仕事のやりがいをみつけたい」

「子ども達とどのようにコミュニケーションをとるのか学びたい」

という思いを持って小学校へ来てくれました。

子ども達や先生方とたくさんコミュニケーションをとり、有意義な3日間を過ごしてほしいと思います。

体験を通して「教師のやりがい」や「子どもを教える先生方の工夫や配慮」を少しでも感じてもらえると嬉しいです。

6日(金)、四日市市中央緑地公園陸上競技場で三泗小学校陸上記録会が行われました。

種目は、「100m走」「走り幅跳び」「ボール投げ」「400mリレー」の4種目です。

どの子も全力でやり切った様子が見られました。

結果は、100m走男子・女子ともに2位、走り幅跳び女子1位、400mリレー女子5位・男子6位に入賞しました。

入賞することがすべてではありませんが、頑張った成果が形として表れたことは大変良かったと思います。

そして、競技だけでなく、応援・観戦態度や電車でのマナーも含め、学校代表を自覚した行動をすることが大切な勉強です。

学校代表として参加した経験を今後の学校生活に活かしていってほしいと思います。

4年生の子ども達が音楽の時間に招待してくれました。

「小さな世界」

「いいことありそう」

「風のメロディー」

全員がしっかり口を動かして声を出している。

歌声がきれい。

素敵な歌声に感動し、気持ちよい時間を過ごすことができました。

そして、愉しく学ぶ姿を見て嬉しくなりました。

2年後の三泗音楽会が楽しみです。

昨日の池掃除できれいになった「希望の池」。

朝から子ども達が集まって池の中を眺める姿が見られました。

「グッピーを入れたいな」

「本物の川のように流れる池にできないのかな」

「金魚を飼ってみたら」

午後には、地域のメダカの先生がメダカの卵と生まれたての子どもをたくさん入れてくれたそうです。

メダカがたくさん増えるといいですね。

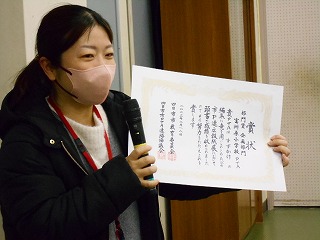

令和6年度の富洲原小学校PTA広報誌「すずかけ」が、三重県PTA広報誌コンクールにおいて三重県PTA連合会会長賞を受賞しました。

先日その表彰式があり、学校に表彰状が届きました。

富洲原小学校が表彰されることはとても嬉しいことです。

PTA広報部の皆さんのおかげです。

ありがとうございました。

そして、おめでとうございます!

希望の池にヘドロが堆積し、汚れが目立つようになってきました。

地域の方に相談をしたところ、防災ポンプの点検を兼ねて水を抜いていただけることになりました。

4日(水)の午前中から水抜き開始。

水はぐんぐん抜けていき、メダカ等をバケツへ移動後、掃除をしていただきました。

水は底まで透き通り、きれいな希望の池がもどってきました。

きっと子ども達も喜ぶと思います。

お忙しい中ご協力をいただいた皆さん、ありがとうございました。

そして作業前に、水が流れる溝を、5年生の子ども達がきれいにしてくれました。

おかげで、水がつまったり、溢れたりすることなく作業できました。

気持ちよく仕事をしてくれた5年生の皆さんにも感謝です。

ありがとう!

4日(水)、3年生が東洋町で行われている「四九の市」へ出かけました。

市の様子を見た後、松原地区の連合自治会長さんからお話をしていただきました。

市場の歴史と栄えていた頃の町の様子、お客さんが減ったことやお店の人の高齢化により昔40軒あったお店が現在は14軒しかないこと等を教えていただきました。

そして、ずっと市場を続けていきたいという思いや、皆で地域を盛り上げていきたいという思いを語られました。

最後に子ども達に、「富洲原の中心となって町を引っ張っていってほしい」というメッセージがありました。

子ども達の中には、初めて市場を訪れた子もいることと思います。

ぜひ休みの機会にお家の人と市場を訪れてくれると嬉しいですね。

3日(火)の20分休みに「あした大空コンサート」が低学年音楽室で行われました。

このコンサートは「雨降りで外遊びができない時間に、音楽で楽しい時間を過ごそう」という音楽担当者の発案で昨年から始まりました。

2人の音楽の先生はギターとピアノ、そして教頭先生はフルートで参加。

「さんぽ」「虹」等、数曲を披露してくれました。

たくさんの子ども達が集まり、手拍子をしたり、歌を歌ったり、踊ったりして楽しい時間を過ごしました。

これからも、雨の日に開催する予定です。

楽しみですね。

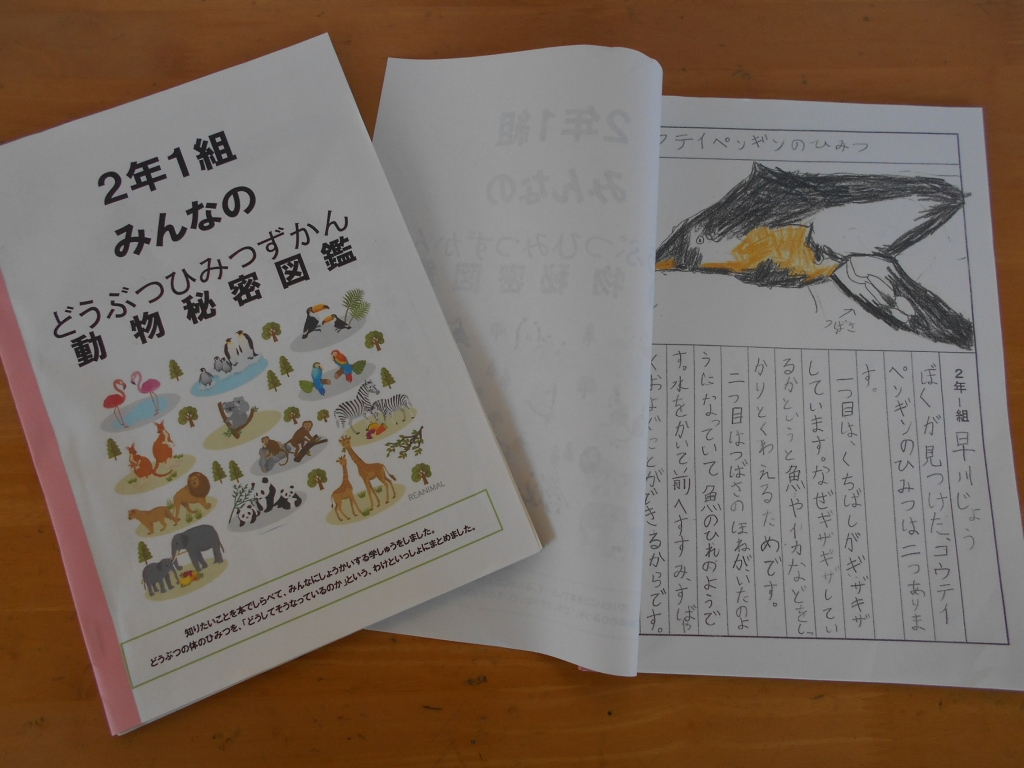

今月の中央掲示板は、2年生の図工作品です。

以前ホームページで紹介した作品です。

子どもたちの豊かな感性が表れた作品です。

どれも素敵な宇宙ですね。

運動場南側の防球ネットの破れがひどくなり困っていました。

この状況を地域の方に相談したところ、無償での修繕を申し出てくださいました。

ご家族が網作りをされているとのことで、とてもきれいに直していただきました。

改めて地域の方から愛され、支えられている学校であるということを感じました。

ご厚意に感謝しております。ありがとうございました。

5月の拾得物を掲載しました。

お心当たりのある方は、ご覧ください。

ホームページ左の「メニュー」→「拾得物」から見ていただくことができます。

5月16日(金)より三泗陸上記録会に参加する6年生の選手が、放課後の練習を始めています。

種目は「100m走」「400mリレー」「走り幅跳び」「ボール投げ」の4つです。

「100m走」では、スタートブロックを使ったスタート練習、「400mリレー」はバトンパス練習、「走り幅跳び」は遠くへ飛ぶ感覚をイメージするため跳び箱を使った練習、「ボール投げ」はネットに向かって腕を大きく振ることや斜め45度を意識した練習、を中心に行っています。

子ども達は一生懸命練習に取り組んでいます。

本番は6月3日(火)に四日市市中央緑地陸上競技場で行われます。

練習の成果を感じたり、力いっぱいやり切った充実感を味わったりしてほしいと思います。

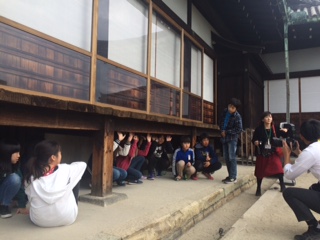

21日(水)、3年生が富田一色町にある飛鳥神社の見学に出かけました。

飛鳥神社は、富洲原三大祭りの一つ「けんか祭」が行われる神社でもあります。

宮司さんから富田一色は、昔魚をとる町として大変栄えていたこと、60年前の伊勢湾台風のこと、神社の建物のことについてお話をしていただきました。

その後、町の方々から祭の話を教えていただきました。

そして、けんか祭で使う鐘をたたかせていただいたり、一緒にかけ声をかけたりしました。

子ども達はたくさんの質問をして、興味を持って学習できました。

8月に行われる祭を家族で見に来れるといいですね。

本校では、地域資源を活かした学習を通して、富洲原を愛し、大切にする心を育てています。

6年生国語科「イースター島にはなぜ森林がないのか」という説明文の学習です。

「三論に読み分けることができる」というのが、この時間のめあてでした。

早速各自で読み分けを始めますが、「序論と本論をどこで分けるか」という点で意見の相違が出てきました。

そこで本時の課題は「③は序論になるのか。④は序論になるのか」に決まりました。

子ども達は本文の内容を再度詳しく読み取り、理由付けした自分の考えをまとめて発表しました。

子ども達の振り返りには

「次は本論がどこか音読しながら探そうと思いました。」

「最初は④が序論だと思ってたけど、クラス皆の意見を聞いて③が序論だと思いました。」

「③は迷っていたけど、序論に入ると改めて納得した。」

「③はまだ問いが書いてあって、④からは千六百年前の時からの流れを説明しているから序論と本論の違いが分かった。」

「序論の問いが大切だなと思いました。問いの後が本論ということが分かりました。」

等があり、この時間でしっかり学べたことが分かりました。

本校では、子ども達の「考えてみたい」を大切にした授業づくりをすすめていきます。

21日(水)の放課後、職員研修会が行われました。

今年度本校では、「どの子も取り残さない授業づくり~子どもが自ら考えたくなる課題づくり~」というテーマのもと、国語科を中心に主体的な学びにつながる授業づくりを進めていきます。

この日の研修では、事前に調査した国語学習に関するアンケートを分析し、国語教材の進め方について、低中高学年に分かれて話し合いをしました。

この日の研修では、事前に調査した国語学習に関するアンケートを分析し、国語教材の進め方について、低中高学年に分かれて話し合いをしました。「もっとやってみたい」という声が聞こえる授業をめざし、研修を深めていきます。

4年生の子ども達から、私と教頭先生にメッセージが届きました。

4年生が理科の学習で育てる「ヘチマ」と「ヒョウタン」の畑を耕したり、網を張ったりするのを手伝ったからです。

一人ひとりのメッセージを読んで嬉しい気持ちになりました。

大きく成長して、たくさん実がなるといいですね。

感謝の気持ちを伝える経験をするということも、非認知能力を高めることにつながります。

素敵な取組でした。

21日(水)、富洲原中学校で第1回三錨コミュニティスクールが行われました。

令和7年度の1回目ということで、今回は小学校、中学校それぞれから「学校づくりビジョン」の説明と学校の現状報告を行いました。

その後、委員の皆様からご意見をいただき、「学校づくりビジョン」を承認していただきました。

ご意見を聞いて「部活動の地域移行」や小学校の「民間プール施設利用による水泳指導」に対する委員の皆様の関心の高さを感じました。

今後も子ども達の様子を見ていただき、様々なご意見を学校運営に活かしていきたいと思います。

次回は6月17日。小学校の授業・子どもの様子を見ていただきます。

1年間よろしくお願いします。

※写真を撮るのを忘れていました。様子が伝わりづらく申し訳ありません。

2年生が図工で「わたしのうちゅう」を制作しています。

この日は、絵の具を使って宇宙の様子をスパッタリングで描きました。

その後、前回色を塗った画用紙に、大中小様々な大きさの円を描き、惑星を作る準備をしました。

どの子も、いきいきと楽しそうに活動していました。

惑星部分の色は、画用紙に直接絵の具をおき、ダンボールでのばしたり、布スタンプで広げたりしてつくったそうです。

とても素敵な模様と色ばかりです。

きれいな宇宙の完成が楽しみですね。

20日(火)に運動場南側の松の木を1本伐採、桜の木を2本伐根しました。

この作業は、防球ネットの延長工事を行うために実施されました。

運動場南側は民家と接しているために、これまでにボールが飛んで行って、近隣にご迷惑をかけることがありました。

この防球ネットが完成すれば、運動場を使用している開放団体も安心して活動ができるようになります。

日は未定ですが、今後防球ネットの増設工事が行われる予定です。

14日(水)、3年生が天カ須賀にある「加藤博漁網店」さんへ見学に出かけました。

網を作る機械が実際に動いている様子を見せていただいたり、出来上がった製品をさわらせていただいたりしました。

昔から変わらない製法で、ミスがないように気をつけて作業をしているそうです。

また、四日市公害で魚がとれなくなり富洲原地区にたくさんあった漁網店が3軒になってしまったというお話、川の環境を大切に守ってほしいというお話を聞くことができました。

その他にも、昔の富洲原小学校の様子等、たくさんのお話を聞かせていただくことができました。

お忙しい中、子ども達のために見学をさせていただきありがとうございました。

本校では、地域資源を活かした学習を通して、富洲原を愛し、大切にする心を育てています。

2年生が生活科で野菜の苗を植えました。

植木鉢に土を入れて準備し、ミニトマト、なす、ピーマンの中から自分が選んだ野菜の苗を植えました。

たくさん実がなって収穫できるといいですね。

しっかり水やりをしてあげてください。

そして、4年生は教室で育てていたヘチマとヒョウタンの苗を畑に植え替えました。

この畑は草がいっぱいで、昨年までしばらく使われていなかった場所です。

今年は、できる限り草をとって、畝を作りました。

何とか大きく育ってほしいものです。

4年生の皆さん、草抜き、水やりを頑張ってください。

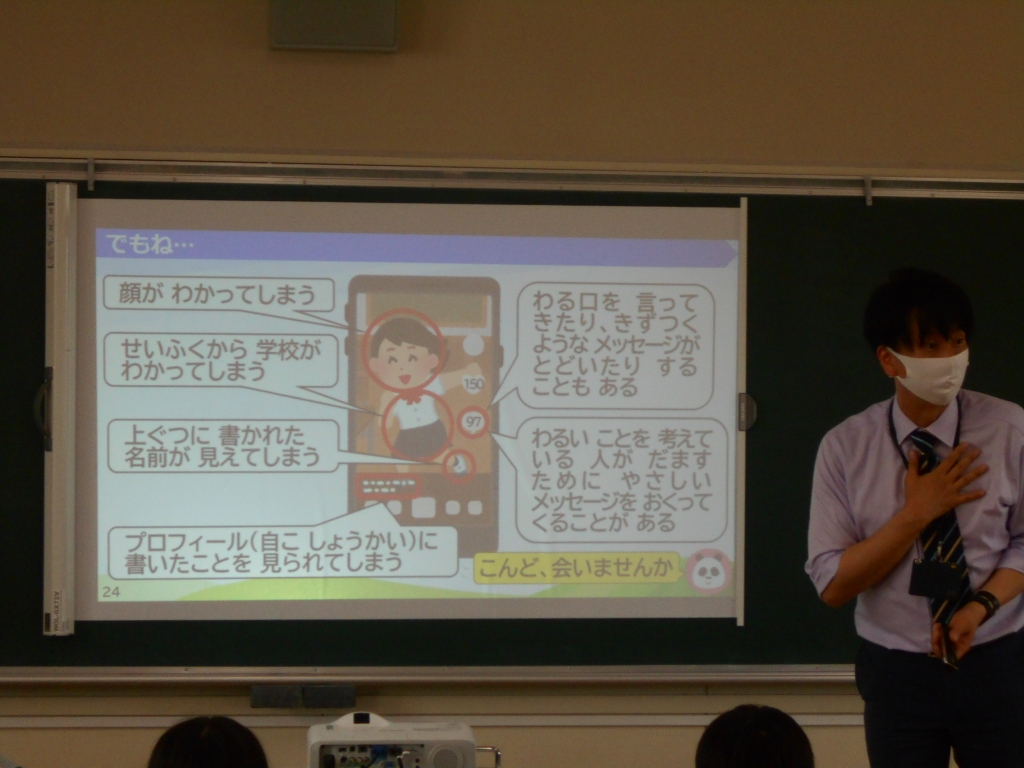

15日(木)、反差別人権研究所みえの荻田さんに来ていただき、3年生が「メディアリテラシー」の学習をしました。

「人権」とは何か、「差別」とは何か、ということを分かりやすく教えてもらった後、インターネットと正しくつきあうために大切にしたいことを考えました。

荻田さんが、テンポよく、分かりやすく授業をしていただいたおかげで、子ども達はしっかり反応し、よく考えて学習に参加していました。

人権が大切にされないことは、インターネットの世界だけではなく、教室の中でも起こる可能性が十分あります。

そのような時に、今回学んだことを活かし、人権を大切にするために自分はどのように行動すると良いか考えることが大切です。

今回の授業は、これから素敵なクラスをつくるために考えるきっかけを作ってくれました。

講師の荻田さん、ありがとうございました。

「人権が大切にされている」とは・・・

○嬉しい気持ちになるということ ○仲間外れにならないということ

○嫌なことを言われないということ ○話を聞いてもらえるということ

○秘密は守られるということ ○命が守られるということ

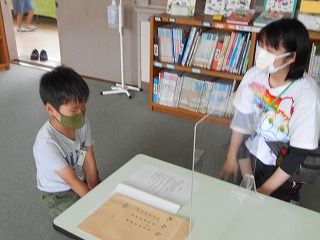

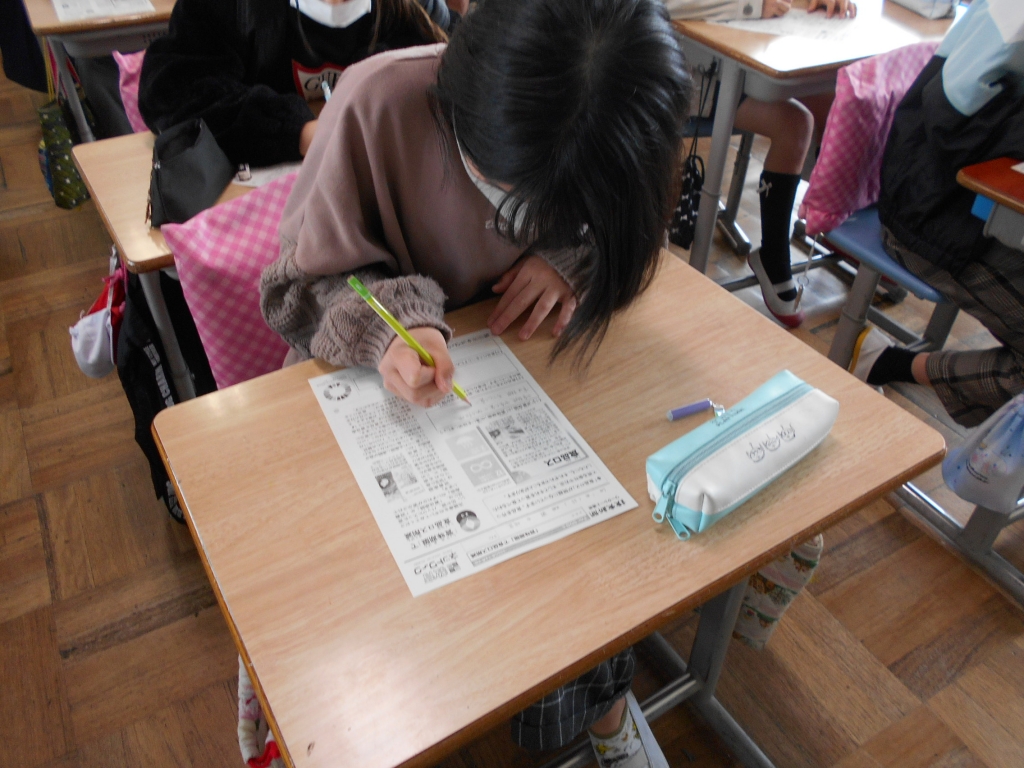

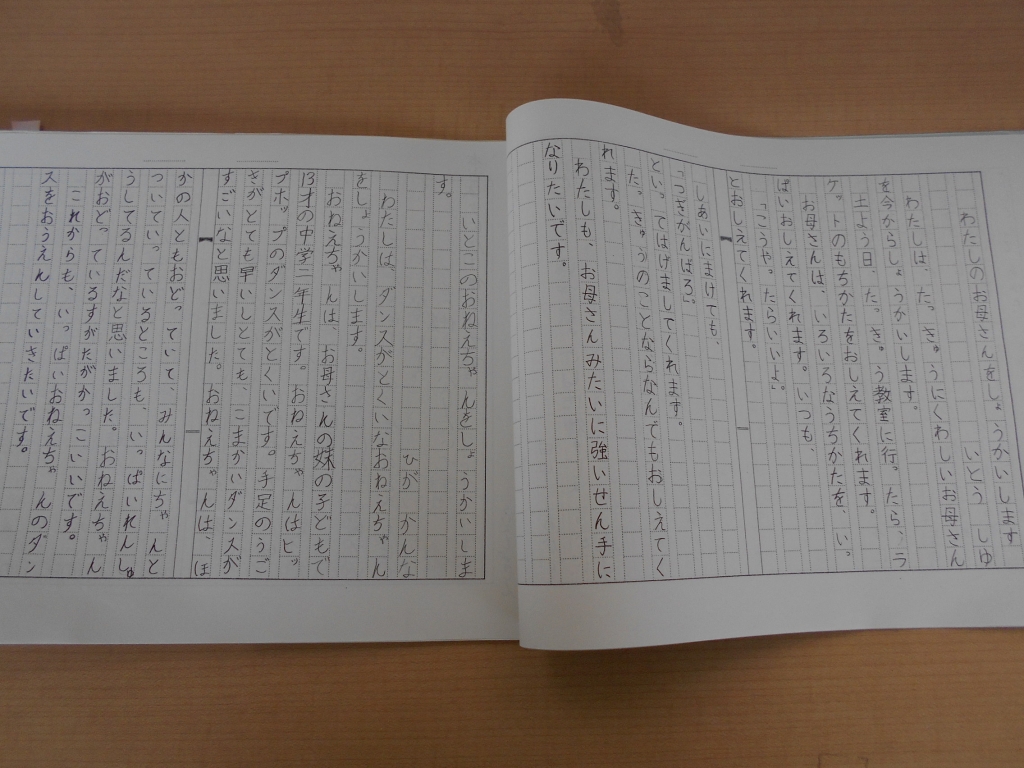

2年生が国語の学習で「はたらく人」にインタビューをしています。

そして、何人かの児童が校長室へ話を聞きに来てくれました。

「どんな仕事をしていますか」

「仕事をしていてうれしいことは何ですか」

など、いくつかの質問をし、聞いたことをメモしていました。

2年生の子ども達が、意欲的に学習している姿を見ることができ、嬉しい気持ちになりました。

この後、調べたことをまとめて表現する活動につながります。

楽しみですね。

5月8日から30日にかけて、各学年で新体力テストを行っています。

種目は、「握力」「上体起こし」「長座体前屈」「反復横とび」「20mシャトルラン」「50m走」「立ち幅とび」「ソフトボール投げ」の8つです。

14,15日の2日間は、運動場で全学年がソフトボール投げをしました。

最近の子ども達は、物を投げる経験が少なくなっているため、体育の授業で玉を投げる運動を取り入れることもあります。

子ども達は、できるだけ遠くまで届くよう、力いっぱいボールを投げていました。

全ての種目が終わってから結果を集計します。

結果から子ども達の得意な運動、苦手な運動を明らかにし、今後の体育指導に活かしていきます。

今回の内容は、

・タブレット端末の持ち帰り

・職員定時退校日

・H&Sの配信にご注意ください

・携帯電話(スマホ)・GPS機能付端末の持込

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

6年生家庭科「調理実習」の様子です。

今回の調理実習のめあては「炒め方を知り、朝食のおかずを作れるようになる」です。

子ども達は、「いろどりいため」と「スクランブルエッグ」を作りました。

子ども達からは、

「ピーマンの千切りがむずかしかった」

「玉ねぎを切る時に涙が出て大変だった」

という声が聞かれました。

無事、全部の班が上手に完成。

私も試食させてもらいましたが、炒め具合も味付けも良く美味しかったです。

今回の学習を活かして、朝食作りに挑戦してほしいと思います。

今年の6年生の学年目標は

「考動(こうどう)」

「自分○(じぶんマル)」~自分のため、まわりのために考えて動き、理想の自分に!~

です。

とても良い目標です。

様々な活動の場面で、自ら考えて行動しなくてはならないことが、たくさんあります。

そのような時、これまで学んだ知識をもとに、より良い判断をして行動できる子ども達に育ってほしいと思います。

5月27日は奈良へ社会見学です。

私も一緒についていきます。

それぞれが「考動」する姿を期待しています。

6年生の国語科です。

「様々な人の意見から考えを深め、自分の考えをまとめ直す」という学習です。

私が見せてもらった時は

「世の中の出来事を知りたいとき、どのメディアを選びますか?」

という問いに対して、さまざまな人の意見を聞き、自分の考えをまとめ直していました。

この学習のポイントは「人の意見を聞き」というところです。

「誰の」「どのような意見に」が文章で表れなくていけません。

どの子もよく考えて、学習に臨んでました。

さすが6年生です。

本校では「表現力」の育成を大切にしています。

国語で学んだことを様々な場面で活用し、力をつけていってほしいと思います。

12日(月)朝、運動場側の職員出入口付近にヘアピンを貼り付けた手紙が置いてありました。

手紙には

『先生へ

学校で落とし物を見つけました。

土曜に一度しょくいんしつへとどけに来ましたが、先生方がいなかったので、はり紙をさせていただきました。

4-〇 〇〇〇〇

4-〇 〇〇〇〇 より』

と書かれていました。

本校の教育目標は「自ら考え、行動する富洲原っ子の育成」、学校づくりビジョン重点の一つに「表現力」を掲げています。

まさに、この4年生の2人は自分たちで考え、正しく判断し行動してくれました。

そして、書かれている文章も内容がよく伝わり、漢字や敬語が正しく使われています。

大変立派です。

これからも、様々な場面で子ども達が成長した姿を見せてくれることを楽しみにしています。

5月7日から16日まで、中校舎の給食用エレベーターの補修工事が行われています。

この期間は、西側階段は使用禁止としています。

また、給食の食缶や食器については、業者の方に運んでもらっています。

子ども達に不便をかけていますが、工事後は最新のエレベーターとなり、より安心して給食を運べることになります。

もう少し辛抱してください。

今月の中央掲示板は、3年生の作品「まほうのつぼ」です。

黒の画用紙を半分に折り、左右対称の模様をハサミで切って壺をつくりました。

そして、色画用紙を使って模様をカラフルに仕上げ、素敵な作品ができあがりました。

1人1つの植木鉢に土を入れ、種のまき方や肥料のやり方を教えてもらった後、それぞれが種をまきました。

これから毎日、水やりをして世話をしていきます。

今年度の学校づくりビジョンでは「栽培活動を通して、豊かな感性を育てる」ことを重点の一つとして掲げています。

今後、他の学年でも植物を栽培していく予定です。

5月1日(木)、講堂南側のフェンス修繕が行われました。

これまでのフェンスは、錆だらけで下の部分に穴が開いている状態でした。

朝から昼過ぎまで作業をしていただき、すっかりきれいなフェンスとなりました。

わざとボールをぶつけると、フェンスの痛みが早くなります。

長持ちするように一人ひとりが考えてほしいと思います。

4月の拾得物の情報を掲載しました。

お心当たりのある方は、ぜひご覧ください。

トップページ右側の「メニュー」から「拾得物」をクリックしてください。

少しでも落とし物を減らすよう、持ち物への記名を再度ご確認ください。

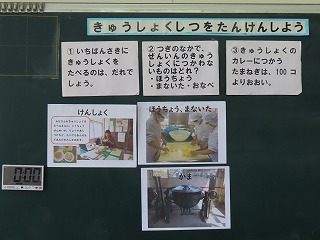

富田小学校の栄養教諭に来ていただき、1年生で食育の授業が行われました。

この日は、給食室にある部屋の名前と役割を、写真や動画で紹介してもらいました。

給食室の様子を教えてもらった後、最初に出された3つの問題に答えました。

①一番最初に給食を食べるのは誰?

②全員の給食に使わないものはどれ?(包丁・まないた・なべ)

③給食のカレーに使う玉ねぎは100個より少ない?

子ども達は説明をよく聞いていたようで、しっかり正解していました。

最後は、給食室で使われている大型のしゃもじを持って、かまの中を混ぜる体験をしました。

今後も、水曜日に富洲原小学校でいろんな学年に食育の授業をしていただきます。

4月30日(水)、なかよし学級の子ども達が、近所の大型ショッピングセンターへ買い物学習に出かけました。

これから畑で育てる野菜を自分で決めて買いました。

子ども達が選んだ野菜は、「トマト」「なす」「きゅうり」「とうがらし」「スイカ」「ねぎ」等です。

用意しておいたお金を持ち、一人ひとりがレジに並んで買い物を経験しました。

「〇〇をください。」

「おねがいします。」

「ありがとうございます。」

しっかり挨拶する声が聞こえ、買い物を通して人と関わる良い経験になったと思います。

行き帰りの道では、手をつないで安全に歩いており、感心しました。

翌日5月1日(木)に、苗をなかよしの畑に植えました。

草抜きや水やりをして、大切に育ててほしいと思います。

28日(月)、全校で遠足に出かけました。

雨が降ってくる予報だったため、予定より出発時刻を15分、現地出発時刻を30分早めることにしました。

幸い途中で雨に降られることなく帰ってくることができました。

おにごっこやなわとび、ドッジビー、遊具等で元気いっぱいに遊ぶ子ども達の姿をたくさん見ることができました。

友だちとのかかわりを通して、楽しい時間を過ごせたようです。

1・6年生「ゆめくじら」

3・5年生「シドニー公園・霞港公園」

2・4年生「富双緑地」

下校時刻の急な変更に対応をしていただいた皆さん、ご協力ありがとうございました。

本日(28日)の遠足は予定通り実施します。

遠足の用意を持って登校させてください。

尚、15時頃から雨の予報となっています。

下校時に雨が降ってくる可能性かあるので、傘を持たせてください。

傘は学校へ置いていきます。

折り畳み傘やカッパがある場合は、リュックサックに入れていただいても構いません。

24日(木)、1・2年生を対象に緊急時引き渡し下校訓練を行いました。

今回から運動場を駐車場として開放し、車での引き取りも可能としました。

駐車場は、混雑することなくスムーズにいきました。

今後、緊急引き渡し下校が実際に考えられる場面として大雨が予想されます。

そのような中で、訓練のように運動場にラインを引いたり、誘導係が出たりすることは難しくなると考えられます。

今回の訓練に参加していただいた保護者の皆様には、運動場駐車時の車の向きや場所、出口への進行方向等を覚えていただき、有事の際には各自で考えて、臨機応変に対応していただけると助かります。

よろしくお願いします。

24日(木)、今年度最初の授業参観が行われました。

各学年たくさんの保護者の皆さまに来校していただきました。

きっと子ども達は、いつも以上に頑張る姿を見せてくれたと思います。

ぜひご家庭でたくさん褒めてあげてください。

1年生、国語「読の学習」

2年生、国語「50音図からことばづくり」

3年生、国語「音読発表」

4年生、国語「漢字の学習」算数「データのまとめや表の読み取り」

5年生、国語「音読発表」「漢字の成り立ち」

6年生、社会「基本的人権」国語「音読発表」理科「気体検知管を使った実験」

23日(水)、富洲原中学校の先生が、6年生に英語を教えてくださいました。

この日のめあては「出身国や住んでいる所を伝えよう」です。

「I’m from —」「I live in —」「Who am I?」

を使って人物当てクイズを作りました。

グループで問題を1つ選び、英語で皆に問題を出しました。

楽しみながら英語に親しむ様子が見られました。

中学校の先生には、正しい発音で読んでもらったり、分からない単語や英文を個別で教えてもらったりしました。

小中連携の取組として、今年度は6年生の英語に週1時間程度来ていただく予定です。

これからもよろしくお願いします。

なかよし学級では、主に国語や算数の時間、一人ひとりの力に合わせて学習をすすめています。

この時間は、算数の学習をしていました。

数の大きさや体積の求め方、わり算のひっ算を学習していました。

少人数で落ち着いた環境の中、みんな集中して学習に取り組んでいました。

22日(火)、委員会委員長の認証式を行いました。

各委員長からの挨拶では、仕事内容の説明や皆に協力してほしいこと、気をつけてほしいことを上手に伝えており、やる気を感じました。

これからの活動に期待しています。

尚、1名欠席していたため、名前だけ紹介しました。

後日、認証状を渡します。

登校時に代表委員の子ども達が昇降口で「あいさつ運動」をしています。

今朝も元気の良い声が聞こえてきました。

代表委員さんが挨拶をすると、みんな気持ちよく挨拶を返してくれます。

挨拶の輪が広がってくれると嬉しいですね。

更に今週は代表委員会で「ピンクシャツ運動」にも取り組んでいます。

親戚から使っていないピンクのランドセルを借りてきた子もいました。

水曜日に各クラスへ「ピンクシャツ運動」の話を伝え、取組を全校に広げていくようです。

4月は「いじめ防止強化月間」です。

児童も職員も、いじめをなくすために自分ができることを考え、実行していきたいと思います。

今回の内容は、

・体操服のきまり

・熱中症対策

・民間プール施設を活用した水泳指導

・ホームページ掲載の写真

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

前期代表委員の認証式が21日(月)に行われました。

今回の認証式は、朝の時間に校長室で認証状を渡し、その様子を各教室にオンラインで流しました。

認証状を渡した後は、一人ひとりが決意を話しました。

代表委員の皆さんが中心となって「富洲原っ子のきまり『②あいさつをする』」を全校に広めてほしいと思います

がんばってください。

明日は、各委員会委員長の認証式を行います。

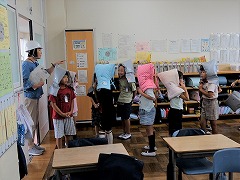

18日(金)に火災を想定した避難訓練が行われました。

教室が変わり新しい避難経路になりましたが、どの学年も静かに素早く落ち着いて避難することができました。

初めて参加した1年生もとても上手でした。

災害が起こった時に1番大事なことは「自分の命を守る」ことです。

そのためには正しい知識を身につけることが大切です。

今回は、「煙から身を守る方法」「津波の最大浸水深」「津波が来るまでの時間」について話しました。

最後に防災担当の先生から火災時と地震時の避難の違い、雷の対応について話をしてもらいました。

避難訓練をきっかけに、防災意識を高めてほしいと思います。

3年生が社会科の学習で屋上に上がりました。

「ナガシマが見える」「イオンがある」という声がたくさん聞こえてきました。

東と西の町の様子の違いに気付いている子もいました。

この後、気付いたことを伝えあい、三地区(松原・富田一色・天カ須賀)の見学や学習につなげていきます。

楽しみですね。

17日(木)、2年生が1年生を連れて、学校たんけんしてくれました。

探検した場所は、「低学年音楽室」「低学年図書室」「体育館」「講堂」「保健室」「職員室」「校長室」「なかよし教室」「給食室」です。

校長室では、歴代校長の写真を眺めたり、椅子に座ってみたり、中の様子をしっかり見ていました。

耐火書庫や飾ってある置物に興味を持つ子がたくさんいました。

一緒に案内してくれた2年生が、職員室や校長室に入室する時の挨拶や、鍵の場所を1年生に教えてくれました。

1年間でお兄さんお姉さんに成長した2年生の姿を見て、嬉しい気持ちになりました。

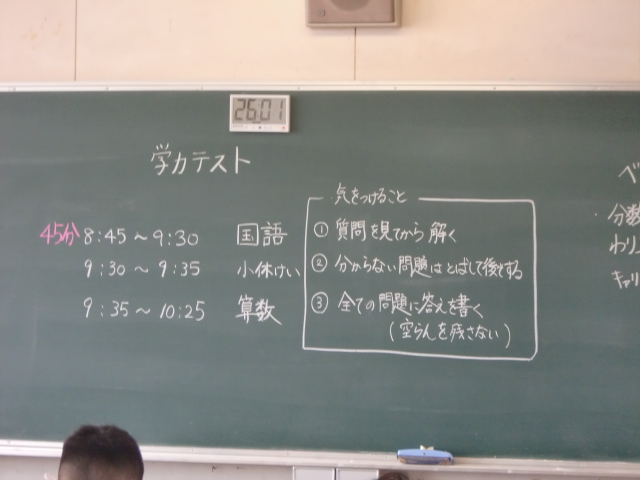

17日(木)に6年生が「全国学力学習状況調査」を行いました。

今年は、国語・算数・理科の3教科です。

どの教科も問題を読み解く力が必要であると感じました。

難しいと感じる問題も多かったと思いますが、子ども達は最後まで粘り強く取り組んでいました。

また、4・5年生は「みえスタディチェック」を行いました。

「みえスタディチェック」は、CBT(Computer Based Testing)のためタブレットを使用して行われました。

結果が分かり次第、分析して本校児童の課題を明らかにし、今後の指導改善につなげていきたいと思います。

本校では朝8:25~8:35までの10分間、基礎的な学力を高めるため「ベーシックタイム」の時間を設定しています。

昨年度までの子ども達の実態をふまえ、今年度はベーシックタイムを充実させることを重点の1つとし、子ども達に基礎的な力をつけていきたいと考えています。

月曜日は「読書タイム」、金曜日は「タイピングタイム」、火~木曜日は個や学年の実態に合わせた内容に取り組みます。

2年生は「点むすび」や「迷路」に取り組んでいました。

3年生は「ひきざん」「たしざん」。自分の力に合わせて問題を選んでいました。

4・5年生は「漢字練習」。自分のペースで新出漢字を練習していました。

15日(火)に「1年生を迎える会」が行われました。

児童代表あいさつの後、2~6年生が校歌を歌ってくれました。

早く覚えて全員で歌えるようになるといいですね。

最後に皆で〇✕クイズをしました。

校舎の名前や遠足のこと、先生の名前、1年生の人数等、富洲原小学校のことがわかるクイズでした。

代表委員会の子ども達が上手に進行してくれたおかげで、あたたかい雰囲気の迎える会になりました。

11日(金)、全学年の発育測定が行われました。

皆それぞれに成長したことと思います。

今年も、しっかり遊んで勉強して、いっぱい食べて寝て、大きく成長できる1年にしてほしいですね。

これまで三錨コミュニティスクールの取組や航空写真が掲示されていたスペースをリニューアル。

今年度の学校づくりビジョンに取り入れた「富洲原っ子のルール」を掲示しました。

現在の問題数は3問。

①「富洲原という地名は、どのようにしてできたでしょう。」

②「天カ須賀の『須』をとったのに、なぜ『洲』という字を書くのでしょう。」

③「学校の名前は『富洲原小学校』なのに、町名は富州原町です。『洲』と『州』が違うのはなぜでしょう。」

皆さん知っていますか?

答えが知りたい人は、ぜひ掲示板まで来てください。

3月末、富洲原幼稚園の閉園に伴い、それまで幼稚園で展示されていた「アカウミガメ」を譲り受けることになりました。

朝登校してきた子ども達の目にも触れる場所です。

子ども達の癒しの存在になってくれると嬉しく思います。

10日(木)から給食が始まりました。

今日のメニューは「小型玄米パン、牛乳、焼きうどん、ベジタブルチップス、お祝いゼリー」です。

そして、1年生は初めての小学校給食です。

3限目から給食の準備等を学習し、4限目の途中から配膳を始めました。

小学校の給食に慣れていってほしいと思います。

どの教室でも「おいしい!」という声を、たくさん聞くことができました。

片付けには6年生児童がお手伝いに来てくれました。

ワゴン返却に付き添ってくれたり、牛乳パックのたたみ方を教えてくれたりしたので助かりました。

6年生、頼りになります。

10日(木)、歯科検診が行われました。

健診の結果次第で、各ご家庭に虫歯治療を案内します。

丈夫な歯は、健康な体づくりにつながります。

ぜひよろしくお願いします。

廊下で健診を待つ子ども達は、おしゃべりをせず、場に応じた態度で過ごすことができており感心しました。

特に6年生の姿は素晴らしかったです。

健診後に6年生児童から1名「よい歯のコンクール」の学校代表が選ばれました。

今回の内容は、

・「とみすはらっこのきまり」を一部見直しました

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

1年生の教室では、えんぴつの使い方を学習していました。

正しい持ち方や姿勢を学んだ後、左から右の大きさが違う「なみなみ」の線を書く練習をしました。

先生のお話をよく聴いて、練習する姿が見られました。

続いて、なかよし学級の様子です。

4月のカレンダー作りをしていました。

日曜日は赤色に変えて30日までの数字を入れました。

はやくできた子は「○年生になってやってみたいこと」という題で作文を書きました。

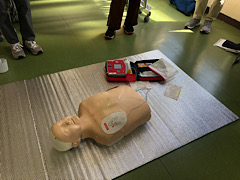

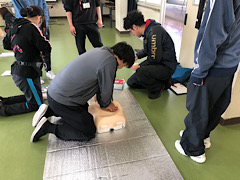

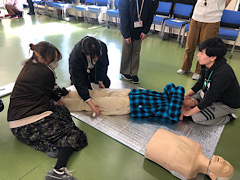

8日(火)の午後からは、教職員救急法講習会を行いました。

万が一の事態に備え、毎年年度初めに実施しています。

最後に、示された3つの具体的な事例(熱中症の疑い、食物アレルギー、食べ物を詰まらせた)に対してグループで対応を考えて行動する、という訓練を行いました。

訓練後、課題と感じたこと等を出し合いました。

今後の救急対応に活かしていきたいと考えています。

8日(火)の3限目は、町別児童会を行い、その後集団下校をしました。

1年生にとっては、教室の場所も分からない中、初めての経験です。

しかし、班長さんが上手に迎えに来てくれたおかげで、大きな混乱もなく無事町別の教室へ行くことができました。

教室では、班員や集合場所時刻の確認、担当の先生方のお話を聴きました。

明日からも安全に登校できるよう皆で協力してほしいと思います。

今朝は、天カ須賀門で子ども達の登校の様子を見ながら挨拶をしました。

ほとんどの子ども達が元気な挨拶をすることができ、気持ちよい朝のスタートとなりました。

また、新1年生のスピードに合わせてゆっくり歩く班長さんの姿が見られ、優しく責任感のある行動に頼もしさを感じました。

1限目、各教室では、委員会を決めや自己紹介、学年集会、漢字の練習等、様々な活動をしていました。

そのような中、1年生では「朝登校してからの準備」を学んでいました。

ランドセルの片付け方や引き出しの使い方等、担任の先生に丁寧に教えてもらっていました。

どの教室でも話をしっかり聴こうとする姿が多く見られ、新学年スタートのやる気を感じました。

7日(月)、10時30分から入学式が行われました。

今年は新1年生73人が本校へ入学してくれました。

入退場の様子や話を聴く姿、先生の指示を聞いて動く様子、写真撮影の様子を見て、しっかりしている子ども達だなと感じ、感心しました。

これから学校でたくさんの経験をすることで、更に成長してほしいと思います。

明日からは、いよいよ班での登校が始まります。

元気に学校へ来てほしいですね。

そして、式に参加してくれた6年生。

1年生を誘導したり、挨拶をしたり、校歌を歌ったりする姿を見て、最高学年としてがんばろうという気持ちを強く感じました。

これからも全校の手本となる姿を見せてくれることを願っています。

7日(月)、令和7年度が始まりました。

まず着任式で、4月に着任された11人の先生方を紹介しました。

続いて始業式では、富洲原っ子の3つの約束「話を聴く」「あいさつをする」「ルールを守る」について話をしました。

3つの約束を日頃から守ることで、皆が過ごしやすい学校をつくっていってほしいと考えています。

最後に担任等の発表を行いました。

今年度は、全職員49人で富洲原小学校を運営していきます。

学校教育活動へのご理解ご協力をよろしくお願いします。

始業式後の教室では、教科書の配付や先生のお話等の活動をしていました。

新しい先生や友達との出会いを大切にしてほしいと思います。

今回の内容は、

・ご入学、ご進級おめでとうございます。

・職員紹介

・欠席時の連絡

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

4月1日から新たな職員を迎え、令和7年度がスタートしました。

7日の始業式に向け、全職員で着々と準備を進めています。

各教室は、子ども達を迎え入れる準備ができてきました。

後は7日に子ども達が元気に登校してくれるのを待つのみです。

体育館の椅子の準備、トイレ掃除、昇降口掃除、講堂掃除、廊下掃除、1年生教室準備等。

たくさんの仕事をしてくれました。

卒業式準備の時にも感じましたが、大変気持ちの良い仕事ぶりです。

6年生になるという自覚の芽生えが、子ども達を大きく成長させているように感じます。

きっと学校の手本となる姿を見せてくれることでしょう。

3月の拾得物を掲載しました。

画面左「メニュー」→「拾得物」→「3月」から見ていただくことができます。

お心当たりのある方は、ぜひご覧ください。

25日(火)に令和6年度の修了式が行われました。

1年間の成長を喜ぶとともに、新しい1年のスタートに向け、春休み中に「良い生活リズムを続けること」や「自分で進んで学習すること」を伝えました。

ご家庭でのご協力をよろしくお願いします。

また、代表委員会の児童が「生活リズム」「手伝い」「(新年度に向けた)準備」を大切にするよう話をしてくれました。

子ども達が、4月7日に元気に登校してくれることを楽しみにしています。

修了式の後に離任式が行われました。

この3月末で10人の職員が本校での勤務を終えることになりました。

それぞれの職員から子ども達へお別れの挨拶をしました。

寂しくなりますね。お世話になりました。

今回の内容は、

・1年間、ご理解ご協力ありがとうございました。

・お世話になりました

・ありがとうございました

・令和7年度のスタート

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

3月19日(水)に卒業式が行われました。

6年生は堂々とした立派な姿を、最後まで見せてくれました。

6年間の成長を感じることができ、感動の卒業式となりました。

校舎の窓には、在校生からのメッセージがありました。

今回の卒業式では、5年生の成長も感じることができました。

4月から新6年生として、学校のお手本となってくれることを期待しています。

18日は4限授業。

5年生が5・6限目に残って卒業式の準備をしてくれました。

5年生の子ども達が気持ちよく仕事をしてくれたおかげで、準備はバッチリです。

後は、本番を迎えるのみとなりました。

全員出席で卒業式が行われることを祈っています。

明日は、運動場を駐車場として開放します。

今回うまくいけば、今後「卒業式」「修学旅行のお迎え」「緊急引き渡し下校」の時にも、開放できるようにしていきたいと考えています。

卒業式が終わると、今年度の在校生の登校日は残り3日となります。

各クラスでは、学習のまとめをしたり、教室や荷物の片づけをしたり、お楽しみ会をしたりしています。

4年生は、お楽しみ会でダンスチームがダンスを披露しているところでした。

踊っている子も見ている子もみんな嬉しそうです。

充実した1年間を過ごせたのだと感じさせてくれました。

4月から5年生としての活躍が楽しみです。

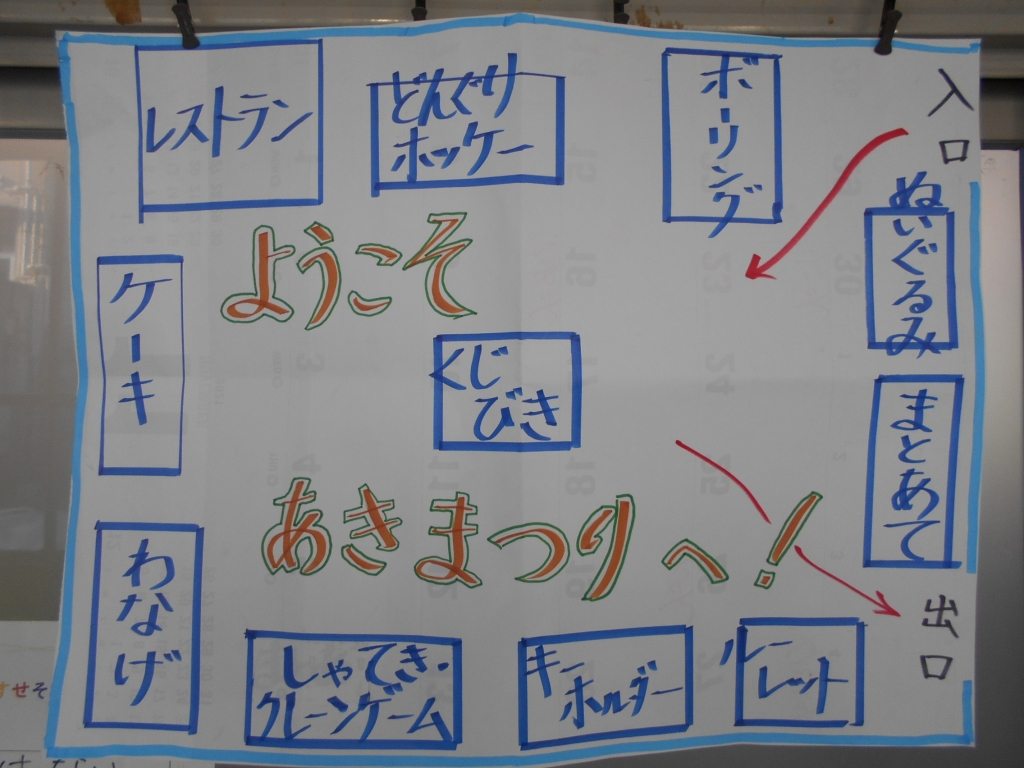

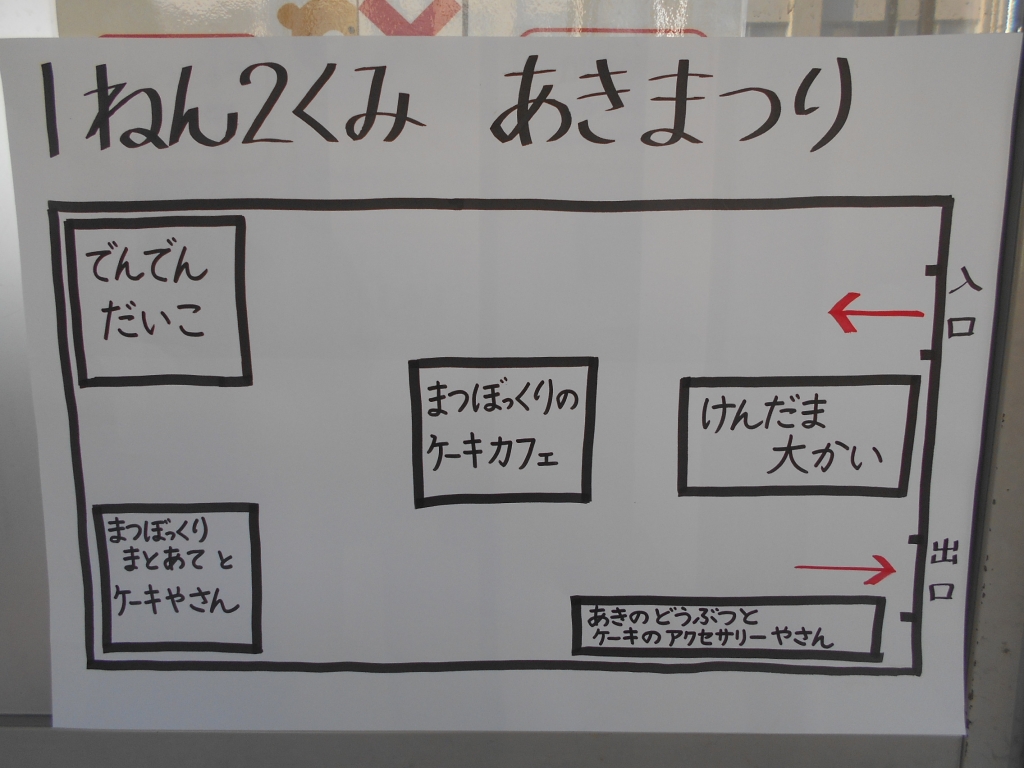

6年生の子ども達が「ミニお祭り」で楽しみました。

小学校生活の思い出に、自分たちで考え作業を進め、クラス全員で楽しみました。

射的コーナーやボーリング、疑似屋台、千本引き、クイズ、ビー玉パチンコ、?BOX等で楽しみました。

もちろん、お金や景品も手作りです。

さすが、富洲原の子ども達、お祭りが大好きです。

きっと将来、夏まつりや石取祭、けんか祭り等、立派に引き継いでいってくれると思います。

14日(金)、6年生が卒業前の奉仕作業をしてくれました。

各校舎の廊下、昇降口、なかよし学級の畑、Dルームの片付けや掃除、校庭のゴミ集めの仕事をしてくれました。

これまでの感謝の気持ちを込めて、約1時間半しっかり作業をしてくれました。

おかげできれいになりました。

皆さんありがとう。

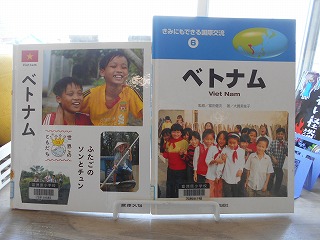

つばさ教室(日本語教室)で学ぶ6年生2人が母国について調べ、学級で発表しました。

内容は、文化やスポーツ、食べ物、学校等についてです。

クイズも交え10~20分のプレゼンを1人で、すべて日本語で行いました。

とても興味深い内容としっかりした日本語で、ここまでの頑張りがよく分かる発表でした。

クラスの子ども達は、身を乗り出して話に聞き入ったり、クイズで盛り上がったりしていました。

日本との文化の違いに驚く様子も見られました。

また、最初から最後まで日本語でしっかり話をする姿に「自分が外国へ行ったらこんなことできない」という声や「短い期間で上手になっているのですごい」「よく頑張っている」という声がきこえてきました。

頑張りがクラスのなかまや先生に認めてもらえることが今後の日本語習得への意欲につながる、ということを改めて感じる素敵が授業でした。

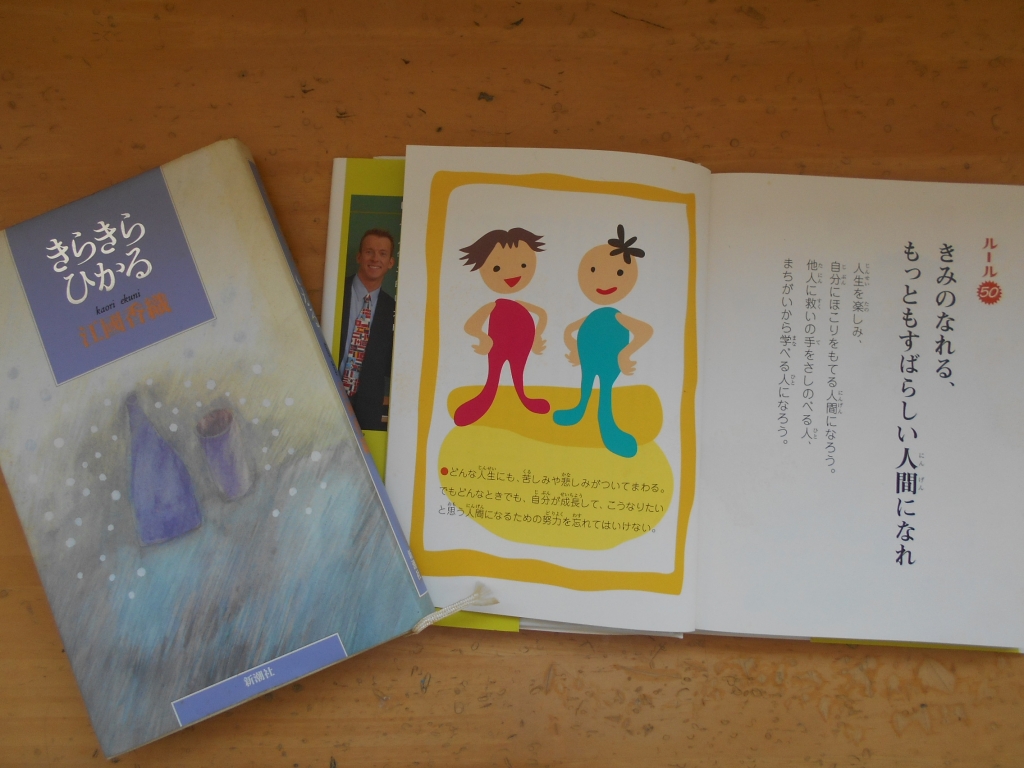

静岡県御前崎市出身の栗山さやかさんのアフリカでの活動を題材とした話が書かれている本です。

この度、この本の企画構成、文、編集を担当された吉野まゆみ様から寄贈していただきました。

日本語だけでなく、英語、ポルトガル語、スペイン語でも書かれています。

図書室に配架するので、ぜひ子ども達に読んでほしいと思います。

3月10日(月)に学校集会を行いました。

最初に「三泗小中美術展」と「三泗小中書写展」「税の習字」の表彰をしました。

みんなよく頑張りました。

次に1,2年生の学年発表がありました。

1年生は、この1年でできるようになったことの発表、2年生は、1年間の思い出を振り返りました。

全校児童の前で、しっかりとした声で話すことができ、成長した姿を見せてくれました。

今回の内容は、

・令和7年度に向けて

(1)主な行事予定

(2)日課の変更

(3)3・4年生の下校

(4)家庭訪問

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

3月5日(水)、今年度最後の委員会活動が行われました。

美化委員会は、先日全校に設置した便座シートを回収、洗濯してくれました。

使い心地が良く、子ども達からは好評のようです。

どの委員会も、責任を持って1年間仕事をしてくれました。

4月からは、現4年生が新たに委員会の仕事に加わります。

皆が過ごしやすい学校にするため、頑張ってほしいと思います。

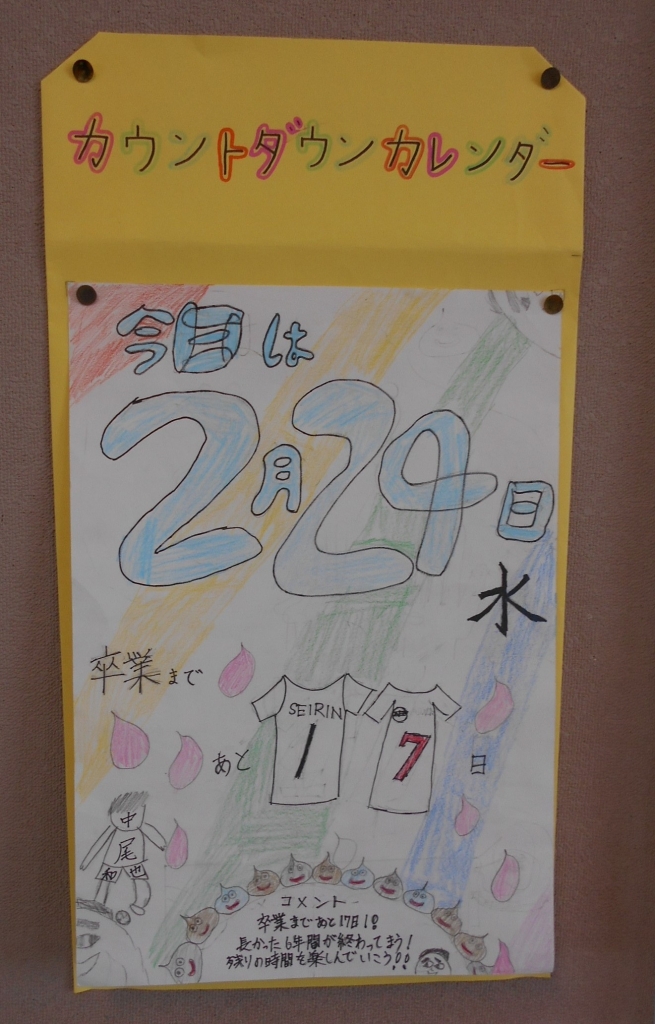

卒業式までちょうど2週間となり、6年生の練習が始まりました。

心構えや座り方、起立着席、礼の仕方の指導を受けていました。

真剣な雰囲気で練習が進められていました。

この後、別れの言葉の練習も行ったようです。

立派な卒業式になることを期待しています。

3月3日(月)の6限目、6年生児童が先生方を招待して「感謝の会」が行われました。

各クラスが、自分たちで考えた劇やクイズを披露してくれました。

会場の全員が楽しいひと時を過ごすことができました。

私も仕事を忘れてゆっくりできました。

6年生の皆さんありがとう。

最後は先生方から歌のプレゼントをしました。

卒業式まであと12日となりました。

立派な姿で卒業式を迎えてほしいと思います。

3学期の学習のまとめとして、1・2年生が音楽発表会に取り組んでいます。

この日は2年生の発表。

「こぎつね」の歌と楽器、「あんたがたどこさ」、「楽しいね」の歌を発表してくれました。

発表する時の表情や動きがとても楽しそうで、招待された先生方も元気をもらうことができました。

最後に、担任の先生へ感謝の手紙を渡しました。

そして、偶然にも今日は担任の誕生日。子ども達からお祝いの言葉をかけてもらっていました。

2学期の終わりにも発表会がありましたが、今回はさらにレベルアップ。

「来てもらった人に伝わるためにはどうすればよいか」ということを、自分たちで工夫して取り組んだそうです。

まさに、「自ら考え、行動する力」が育ってきています。素晴らしいことです。

4月からが楽しみになるような、子ども達の姿でした。

拾得物のページに2月の拾得物を掲載しました。

お心当たりのある方は、ご覧ください。

今月の落とし物の数は19個でした。

引き続き、持ち物への記名にご協力をお願いします。

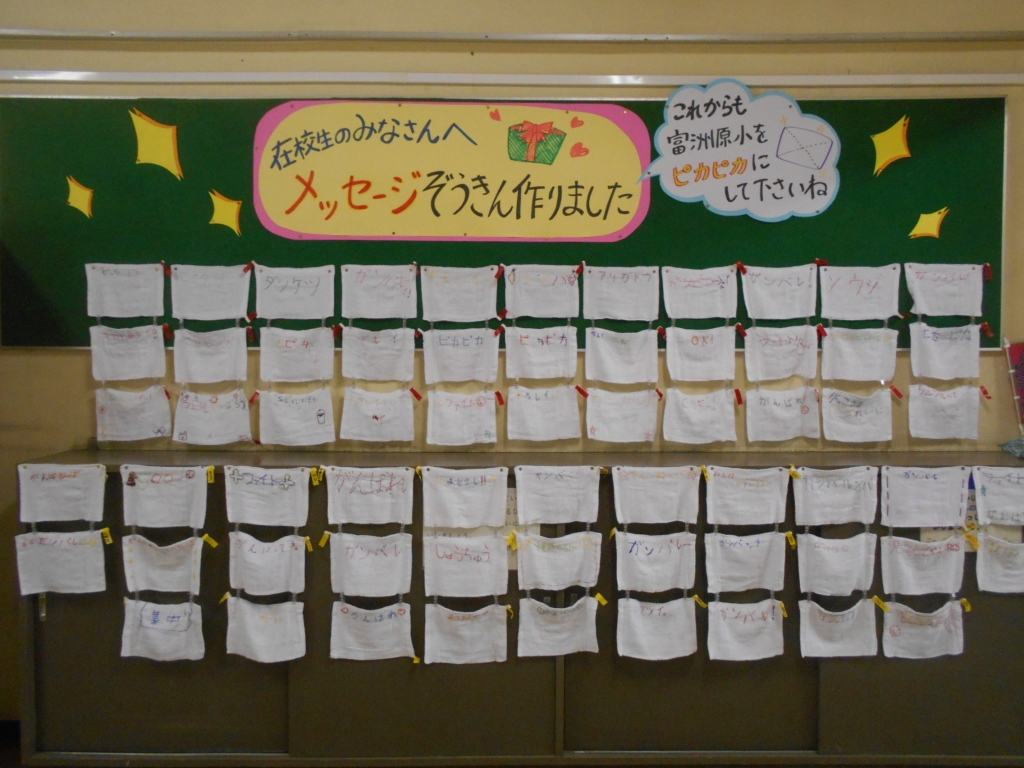

5年生「ありがとう6年生」

キレの良いダンスを交えた曲当てクイズをしてくれました。最後には会場全員を巻き込んで楽しくダンス。雰囲気を盛り上げてくれました。その他にも、司会進行や全体の準備などよく頑張ってくれました。

1~5年生までの出し物が終わってから、「伝統のバトンパス」と「6年生からの送り物」(6年生が家庭科の時間に作った雑巾)があり、最後に6年生がお礼として「ツバメ」を合唱してくれました。

いつも通り、楽しむ場面では心から楽しむ、発表の場面では整然とする、立派な姿を下級生に見せてくれました。

卒業まであと13日。最後まで素敵な6年生の姿を見せ続けてほしいと思います。

27日(木)に「6年生を送る会」が行われました。

各学年、気持ちのこもった出し物で、大変素敵な会になりました。

リハーサルの時とは全く違う雰囲気で、自然と手拍子が始まったり、全員が楽しくダンスをしたり、見ているだけの私も元気が出てきました。

きっと6年生にみんなの気持ちが伝わったと思います。

1~6年生、先生方を含め皆のおかげです。ありがとうございました。

1年生「大きなかぶ」

セリフをしっかり覚え、まわりと合わせて大きな声で表現する姿、じっと待つ姿。1年間の大きな成長を感じました。

2年生「思い出してください」

はっきりと大きく、みんなでそろえて言葉を言えました。とても上手だったのでびっくりしました。九九やなわとび、合奏、歌。きっと6年生は懐かしい気持ちになったと思います。

3年生「6年生☆三番勝負!」皿回し、大繩、綱引きの対決が面白かったです。なんと皿回しは3年生の勝ちでした。ダンスも披露してくれました。3年生らしさ全開で、皆を楽しい気持ちにさせてくれました。

4年生「そのまんまの君でいて」楽しいクイズと元気な歌声でした。クイズでは6年生が身を乗り出して考える姿が見られました。良い問題でしたね。何と、子どもが自分たちで考えて作り上げたそうです。

3年生の図工で、紙粘土、カラー粘土、絵の具を使って「ペン立て」を作りました。

まずは、白い紙粘土を引っ張ったりこねたりして柔らかくします。

その後、カラー粘土や絵の具も使い、自分のデザインをもとに作っていきます。

丁寧に細かいところまで作る子、大胆に粘土を使って迫力ある作品を作る子、きれいな色づかいをする子等、個性あふれる「世界に一つだけのペン立て」ができあがっていきます。

みんな集中して取り組む様子が見られました。

隣のクラスは、完成して展示してありました。

素敵な作品ばかりです。

伊藤澄夫様(伊藤製作所)から児童用図書を寄贈していただきました。

いただいた本は、図書室にコーナーを設けて配架してあります。

子ども達が喜びそうな本ばかりです。

たくさんの子ども達が手にとり、本に親しむきっかけとなってほしいと思います。

伊藤様、ありがとうございました。

21日(金)に「6年生を送る会」のリハーサル公開が行われました。

体育館は、各学年の作品で華やかな雰囲気になりました。

体育館は、各学年の作品で華やかな雰囲気になりました。

各学年、工夫された発表内容で、子ども達のこの1年の成長を感じました。

詳しい内容や写真は、本番の様子をお知らせするホームページに掲載します。

27日の本番が楽しみです。

たくさんの保護者の方にご来校いただきました。

子ども達も嬉しかったと思います。

ありがとうございました。

今回の内容は、

・保護者、児童アンケートの結果より

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

富洲原地区市民センター、富洲原こども歴史資料作成委員会の方々にご来校いただき、地域学習の資料をいただきました。

「とみすはら歴史あれこれ(飛鳥時代から江戸時代後期まで)」

それぞれの時代の富洲原の様子が分かりやすく書かれており、歴史を身近に感じることができる資料です。6年生前廊下のブックワゴンに80冊置きました。

DVD「富洲原 祭」

松原、天カ須賀の「石取祭」、富田一色の「けんか祭り」の様子や町の人々の思いがまとめられており、YouTube上でも公開されているものです。校長室に置いてあります。

本校では地域資源を活かした学習を通して、富洲原を愛し、大切にする子ども達を育てていきたいと考えています。

今後、いただいた貴重な資料を学習に活用していきたいと思います。

3年生が社会科で「昔のくらし」について学習しています。

「〇〇先生の子どもの頃の話を聞いてメモしよう。」という学習では、私が小学生の頃の話をしました。

小学校へ入学したのがちょうど50年ほど前です。

「もう昔のくらしなんだな・・」と思うと複雑な気持ちでした。

子ども達には、学校の様子や遊び、勉強のこと、家のことについて話をしました。

話をする前、子ども達からは「大変そう」「物があまりない」「不便」という昔のくらしのイメージが出てきました。

しかし、話を聞いた後には、「昔のくらしも楽しそうだと思った」という声を聞くことができました。

これから益々便利な世の中になりますが、いろんな時代の良さを大切にする気持ちを忘れないでほしいと思います。

大雪警報は発令されていません。

登校に大きな危険はないと判断しましたので、

通常通り登校してください。

松原の歩道橋には雪がたくさん残っているため、登校時のみ1号線の横断歩道を渡します。

職員が出て児童に指示を出します。

道路には雪が残っています。

次の5点をお子さんに伝えてください。

①ゆっくり歩く。前との間が空いても走らない。

②歩幅を小さくして歩く。

③足を上から下におろすようにして歩く。足を滑らせるような歩き方をしない。

④階段では手すりを持ってゆっくり歩く。

⑤雪を避けて歩くとき、車に気をつける。

保護者の方が危険であると判断される状況があった場合は、自宅待機をさせていただき、学校へ連絡をください。

明日の朝は、気象情報に十分気をつけてください。

【午前7時の時点で四日市市に大雪警報が発令されている場合】

〇「休校」です。

〇四日市市教育委員会からH&Sで通知が来ます。

【大雪警報が発令されていない場合】

〇「通常登校」です。

〇ただし通学路の状況により、危険であると判断した場合は、登校時刻を遅らせる等の対応をとる可能性があります。

〇何らかの対応をとる場合は、午前7時に学校からのH&S及びホームページでお知らせします。

明日の朝の情報にご注意ください。

2月14日(金)に特別支援学級の学習発表会が四日市市文化会館で行われました。

集合した時の子ども達は、少し緊張気味。

心配されましたが、他校の発表や展示作品を見て、少しずつ普段の様子に戻ってきました。

そしていよいよ発表の番がきました。

6年生の子ども達の紹介がとても上手。

そして、元気いっぱい楽しそうに踊る子ども達。

見ている私も元気をもらいました。

最高の発表になりました。

さすが本番に強い子ども達です。よく頑張りました!

残念ながら本番中はビデオを撮影していたため写真がありません。

本校では、外国にルーツのある子ども達が、日本語の力をつけるために個別で学ぶ「つばさ教室」があります。

「つばさ教室」では、日本語の指導を通して、学びの意欲を高めることを一つの目標としています。

この日は、6年生児童が社会科「日本とつながりの深い国々」の学習をしました。

母国出身の方が日本で活躍されている姿を見ることで、大きな励みになったようです。

また、母語で話をする様子が見られ、子どもにとってよい時間を過ごせたようです。

今回学んだことを、クラスで発表できるといいですね。

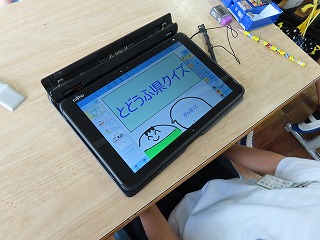

12日(水)、富洲原こども園、富洲原幼稚園、日の本保育園等の年長の園児が来校し、1年生が交流しました。

1年生が校歌を歌ったり、音読発表したりした後、手をつないで校舎内を案内しました。

1年生の教室ではタブレットを使って「学校クイズ」で楽しみました。

1年生の子ども達は、嬉しそうな様子で手をつないだり案内したりしている様子が見られました。

来入児の子ども達からは、「勉強楽しそう」という声が聞かれたり、「ペアの子と仲良くなれた」と嬉しそうに話す姿が見られたりしたとのことでした。

4月に入学してくれることを楽しみにしています。

12日(水)に、なかよし学級が14日に行われる学習発表会の内容を披露してくれました。

20分休みに体育館で行われ、たくさんの児童や教職員が見せてもらいました。

子ども達は、会話の掛け合いの面白さを交えつつ、メガネをかけて元気なダンスができました。

本番前によい練習になりました。

14日も堂々と元気よく発表してほしいと思います。

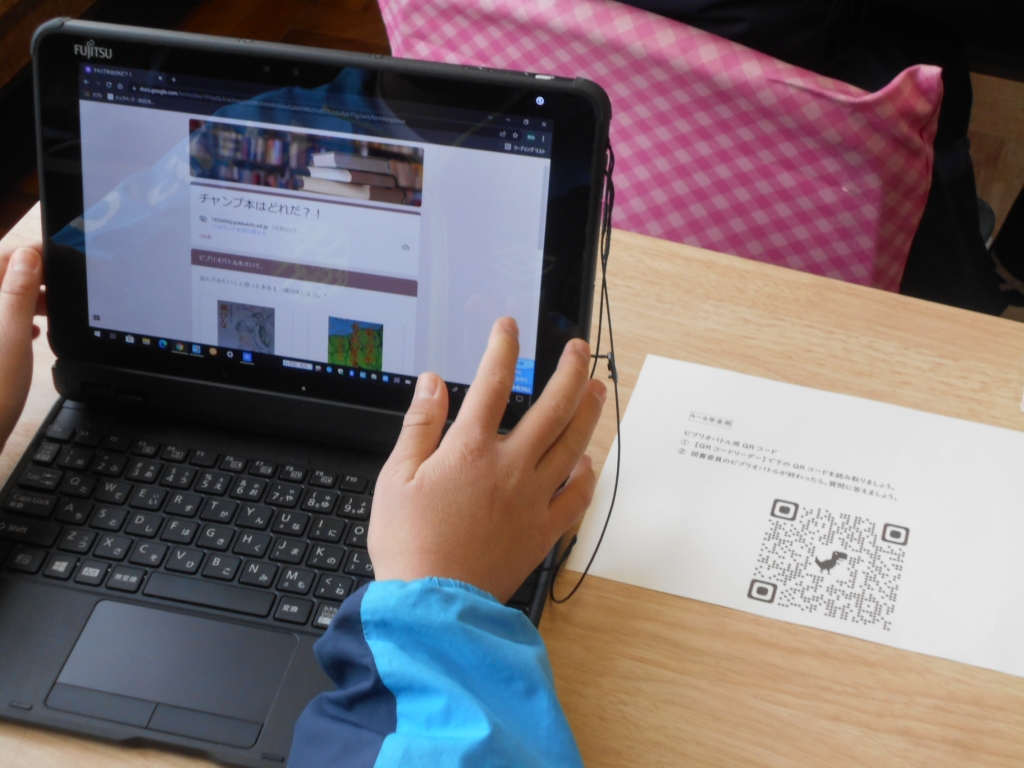

読書週間の一つの取組として、10日(月)にビブリオバトルが行われました。

ビブリオバトルというのは、ゲーム感覚で行う本の紹介です。

本の紹介を聴いた人は、発表の上手下手や発表者に投票するのではなく、自分自身が読みたいと思った本に投票します。

そして1番票を獲得した本が「チャンプ本」となる、そのようなゲームです。

今回は、図書委員さんが本の紹介をしてくれました。

ベーシックタイムの時間に、紹介の動画を視聴して、タブレット端末から読みたくなった本に投票しました。

初めてでしたが、良い取組となりました。

これをきっかけにビブリオバトルの取組が広がったり、本に親しむ機会が増えたりしてほしいと思います。

校区内、学校の様子を見てきましたが、大きな危険はないと判断したため、10日は通常通り授業を行います。

広い通りは、ほとんど雪が解けています。

しかし、日当たりの悪い細い路地に入ると雪が残っているため、明日の朝の凍結が心配されます。

子ども達に登校時の注意として、次の5点を伝えてください。

①ゆっくり歩く。前との距離が空いても走らない。

②歩幅を小さくして歩く。

③足を上から下におろすようにして歩く。滑らせるような歩き方をしない。

④階段では手すりを持ってゆっくり歩く。

⑤雪を避けて歩くとき、車に気をつける。

松原地区の歩道橋西側の階段付近は日当たりが悪く、雪がたくさん残っており危険です。

ある程度除雪をしておきましたが、十分注意してください。

学校の様子です。

思ったほどの積雪はありませんでした。

登下校路や昇降口も大丈夫です。

皆さん、明日は気をつけて登校してください。

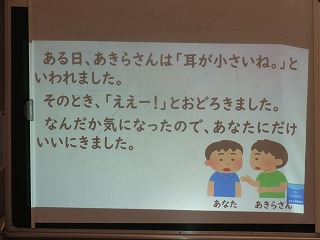

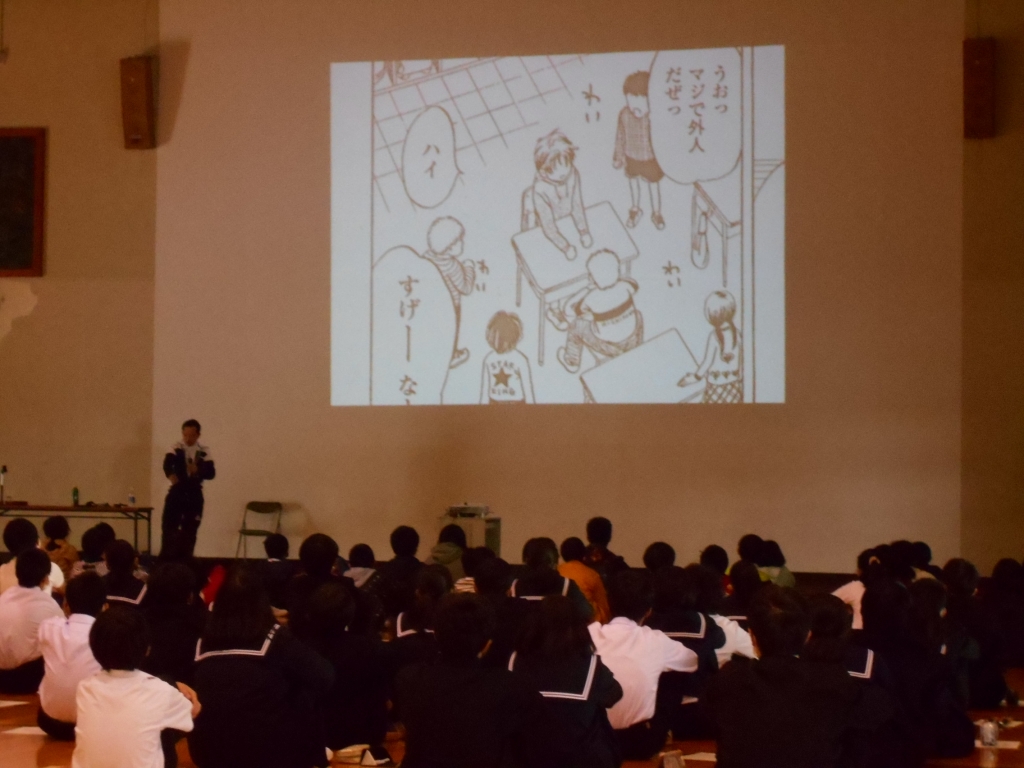

生活の中で、モヤモヤするのに相手に言えないこと、そのまま、ほっておくことってたくさんあります。

そんな時バングラデシュから来た転校生の話をきっかけに、「自分には関係ない」という考え方について振り返り、これからの行動につなげていこう、というお話です。

「みんなの前でしっかりと声を出して表現すること」「自分たちで表現の仕方を工夫して取り組むこと」

これらは、本校の目指す「表現力の育成」や「自ら考える子どもの育成」につながります。

子ども達の成長した姿を見ることができ、嬉しい気持ちになりました。

5日(水)に授業参観が行われました。

今回は「できるようになったこと」の発表、「人権学習で学んだこと」の発表等、1年間の学習の成果を発表する学年が多かったようです。

お子さんが、頑張る姿、成長した姿を見ていただけたのではないかと思います。

たくさんの方にご来校いただき、授業の様子と作品展を見てもらえました。

ありがとうございました。

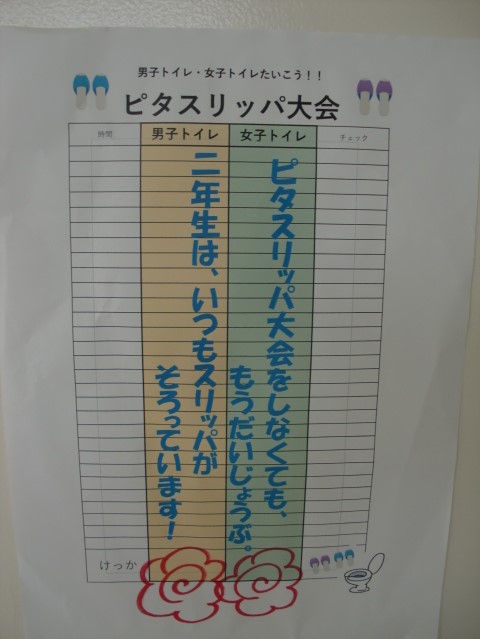

12月に6年生が国語科の学習で「学校生活をより良くするための工夫」を考えて、プレゼン発表してくれました。

その時に、「学校のトイレの便座は、冬冷たくて使うのが嫌だ。」という意見がありました。

確かに、そのような便座を使うのは自分も嫌だと思い、職員と相談をしました。

その結果、ボア素材の便座シートを使ってみよう、ということになりました。

とりあえず今週、中校舎3階男女トイレに2か所ずつ設置し、6年生にモニターとなってもらうことにしました。

このことを6年生に伝えにいくと、みんな嬉しそうでした。

6年生の感想や使用状況次第で、全てのトイレに設置する予定です。

4日(火)に「なわとび集会」行われました。

どのクラスも大変上手に8の字跳びをしており、子ども達が頑張って練習したことがよく分かりました。

とても楽しそうに縄を跳ぶ姿、真剣な表情、なかまを励ます声かけ、クラスの気持ちを一つにするかけ声、きょうだい学年への温かい拍手等、見ていて嬉しい気持ちになりました。

なわとび集会は大成功だったと思います。

楽しく運動することが、体力づくりには一番大切です。

なわとび月間は終わりましたが、これからも休み時間になわとびで遊び、健康な体づくりをしてほしいと思います。

2月3日(月)、6年生の子ども達が富洲原中学校へ行きました。

最初に、中学校の先生から「中学校生活の決まり」をお話していただきました。

その後、1・2年生の授業の様子を見学しました。

そして最後に授業体験。

事前に、各自が希望した教科に分かれて、中学校の先生方による授業を受けました。

教科は「国語」「社会」「理科」「英語」「音楽」「体育」6科目です。

社会は「○○の裏側は?」という内容。グループで思考力を働かせていました。

理科は、塩水による浮力の実験でした。

体育は剣道、音楽は琴を体験していました。

国語は「漢字を見つけよう」、英語は「3ヒントクイズ」でした。

楽しい授業ばかりで、子ども達も中学校進学への期待が高まったのではないかと思います。

中学校の先生方、ありがとうございました。

2月3日(月)から7日(金)まで、講堂で校内作品展が行われています。

会場には、学年別で全児童の作品が展示されています。

新年試筆で取り組んだ毛筆や硬筆の作品と、これまでの図工の学習で作った作品の中から、自分のお気に入りを1点選び飾ってあります。

丁寧さ、アイデア、色づかい、筆づかい等々、力作ぞろいです。

是非ご覧ください。

また、12月に行われた「学校保健委員会」の発表動画を舞台スクリーンで流しています。

こちらも併せてご覧ください。

1月の拾得物を掲載しました。

お心当たりのある方は、「メニュー」→「拾得物」からご確認ください。

毎日、いくつかの落とし物が届けられる状況が続いています。

持ち物や上着等への記名にご協力お願いします。

名前を書くことで物を大切にすることにつながります。

12月に、3年生が総合「誰もが安心して過ごせる学校になっているか考えよう」で学習したことを発表してくれました。

私も聞かせてもらったのですが、その中に「3年生昇降口の段差をなおしてほしい」という要望がありました。

現場を確認すると、こんなに段差があります。

1学期に骨折で車いすを使用していた児童が不便に感じていたことを思い出しました。

3年生の子ども達の意見を大切にし、来年度の施設修繕要望の中に取り入れ、教育委員会へ提出しました。

朝、教室へ行き、このことを子ども達に伝えてきました。

改善が実現してほしいですね。

教育委員会の皆さん、よろしくお願いします。

ちなみに、同じ北校舎の西昇降口は、まったく段差がありません。

3年生の人権総合学習の様子です。

この授業では、視覚障がいがある人に対する差別や生活について考えました。

盲目のピアニストや視覚障がいがある人の日常生活の様子を動画で見た時には、

「すごくきれいな演奏」

「指の動きにびっくりした」

「えー、全然困ってない」

「慣れてるなー」

というつぶやきが聞こえ、自分の考えとの違いに驚いている様子でした。

今回の学習を通して、子ども達は「自分にも決めつけた見方がある」ということに気付いてきました。

大人であっても、思いこみや決めつけてしまうことがあります。

そのような時に「本当にそうだろうか」と自分の考えを振り返ったり、視野を広くして多様な考えに目を向けたりすることが大切です。

子ども達にも、そのような感覚を育てていきたいと考えています。

1月28日(火)、富洲原地区の自主防災隊の方々にお越しいただき、4年生の児童が防災学習をしました。

アルファ米の炊き出し訓練では、お米を混ぜる体験をしました。そして訓練終了後、1人1パックいただき試食しました。

「なまずの学校」カードゲームです。「タンスが倒れて人が下じきになった」「地震で火災が発生した」等、様々な状況にどのような道具が使えるのか考えるゲームです。

グループで話し合って道具のカードを選び、最後にどの道具が有効なのか説明を聴きました。

起震車による地震体験です。震度6強の揺れを体験しました。

初めての子がたくさんいましたが、上手に「ダンゴ虫のポーズ」で頭を守っていました。

このような経験をすることが、いざ災害が発生した時に活きてきます。

災害発生後の避難所生活では、小学生も大きな戦力です。

これからもたくさんの知識を身につけ、体験してほしいと思います。

自主防災隊の皆さん、ありがとうございました。

3年生が図工で「モチモチの木」の絵を描きました。

木の枝の形の面白さ、木にともった灯りの鮮やかさ、それぞれの個性あふれる素敵な作品です。

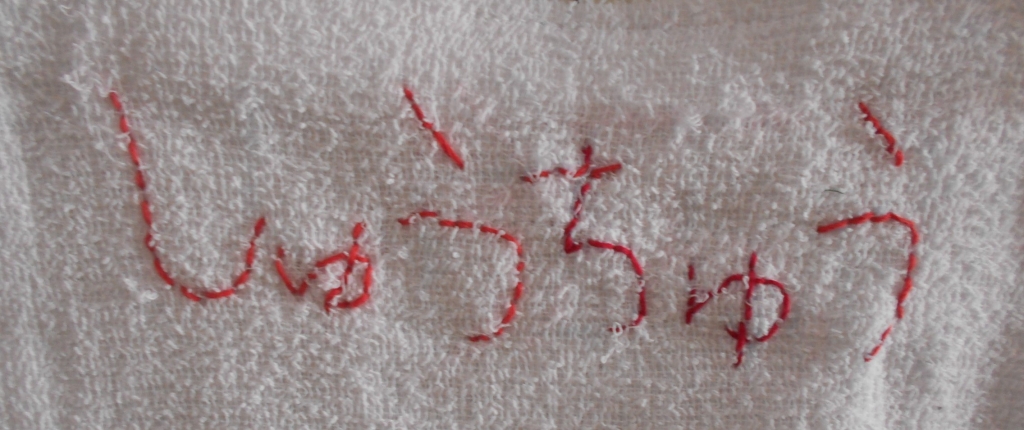

5年生家庭科ミシンの学習です。

実際にミシンに触れ、糸を使わない「からぬい」をして操作方法を学びました。

初めての経験に興味津々で取り組む様子が見られました。

中には、速いスピードで針を動かして上手に操作する子もいました。

ミシンの学習では、保護者の方々がボランティアとして支援をしてくださいます。

1人の指導者だけでは、目が行き届かないところもあります。

ボランティアの皆さんに来ていただくことで、子ども達の安全やスムーズな作業、満足感につながると考えています。

お忙しい中、ありがとうございます。

23日(木)、四日市北警察署生活安全課の方に来ていただき、6年生が「薬物乱用防止」の学習をしました。

「法律で禁止されている薬物の種類」「体に与える悪い影響」「だれがどのように誘ってくるのか」「誘われたらどのように断るか」ということを学びました。

薬物は、自分だけでなく周りの人の人生もボロボロにしてしまうもの、1回だけでも絶対に使用してはいけない、ということを子ども達は強く感じたと思います。

ほとんどの子ども達がスマホを持ち、自由にインターネットに接続できる時代です。

便利な反面、危険な情報もたくさんあります。

小学生にはまだ早い、と思うのではなく、正しい知識や対応方法を知っていくことが大切だと感じました。

1月21日(火)に三錨コミュニティスクールが行われました。

今回は、小学校と中学校の授業の様子を参観していただきました。

6年生は、総合「水平社」と国語「海の命」の学習でした。

解放令の後も差別が残ったのはなぜなのか、子ども達がしっかり考えている様子が見られました。

国語では、与吉じいさの人物像がわかる叙述や描写を考えていました。

4年生は、算数「面積」と国語「どっちを選ぶ」の学習でした。

算数では、㎢、㎡、㎠の単位換算を考えていました。

国語では、自分の考えを伝える文章の書き方を学び、次の作文の題材を決めるために、意見を出し合っていました。

子ども達が思考して学習に向かう姿を、コミュニティスクール委員の皆さんに見ていただけたのではないかと思います。

一昨日、朝日園芸さんより素敵な色のシクラメンをいただきました。

各クラス分あるので、教室で大切に育てたいと思います。

そして、朝から環境委員さんが、パンジーに水やりをしてくれていました。

花いっぱいの学校は、気持ちが明るくなっていいですね。

萬古陶磁器振興協同組合連合会の理事長様より本を2冊寄贈していただきました。

「やきものハンドブック」です。

焼き物の種類や生産方法、歴史、各産地の特徴等が写真や図で分かりやすく説明されています。

ありがとうございました。

図書室に配架して、子ども達が自由に手に取れるようにします。

業者の方に、校地内の樹木選定をしていただきました。

イチョウの枝もさっぱりしました。

児童館まで伸びていた枝や葉っぱもすっきり!

ありがとうございました。

11月に行われた地区防災訓練の際、子どもから「屋上避難場所の突起物が危ないので、目立つように色を塗ってほしい」という要望がありました。

確かに、地震避難時には、お年寄りの方や足腰の悪い方、妊婦の方、小さい子ども等、様々な人が避難してくると予想されます。また、災害が起こるのは、明るい昼間ばかりではありません。

確かに子どもの言う通りです。

そこで、市民センターや教育委員会に相談し、反射テープと蛍光塗料を使って、目立つように対策をしました。

ようやく子どもの要望を実現することができました。

これからも、子ども達の声や保護者・地域の方々の声をしっかり受け止め、改善すべきところは改善していける学校でありたいと考えています。

16日(木)に地震を想定した避難訓練を行いました。

今回は、日時の予告をせず、休み時間に実施しました。

子ども達は、机の下や運動場の中央近辺等、落下物の危険のない場所で身を低くして頭を守りました。

次に、津波警報発令を想定し、2次避難で全員3階教室へ避難しました。

今回から本部機能を3階カウンセリングルームへ移動、放送を使わず指示はトランシーバー利用、安否確認方法の変更等、実際を想定した改善を行いました。

更に、大津波警報発令を想定し、3次避難で屋上へ避難しました。

「地震は3階避難」ということを、子ども達の意識に定着させていきたいと思います。

最後に、阪神淡路大震災の話、うまくいかなかったことを次回への改善につなげてほしいという話をしました。

なわとび月間が始まりました。

2月4日の「なわとび集会」までの期間、外で大繩や短縄に取り組み体力づくりをします。

毎週火曜日・金曜日は、全校で大繩。

それ以外の曜日は、きょうだい学年で週に1日、短縄の練習をします。

今日は、3・5年生の短縄の日でした。

たくさんの子ども達が元気に体を動かしていました。

体力づくりが風邪予防にもつながってほしいと思います。

2つの班の発表をききました。

アンケートを実施したり、聞き手に伝わりやすい話し方をしたりすることで、説得力のある発表となるよう工夫ができていました。

今回のプレゼンでは、「日本語が分からず困っている人への関わり方」「学校のトイレの改善点」について提案がありました。

子ども達の意見をきいて気付かされることがいくつかありました。

学校として改善できそうなところを今後検討していきたいと思います。

次回は、14日(火)です。

どのような提案があるのか楽しみにしています。

10日(金)は、朝から雪が降る寒い1日です。

休み時間には、たくさんの子ども達が外へ出て、雪を楽しみながら遊ぶ姿が見られました。

さすが、子ども達は元気いっぱいです。

身長と体重をはかり、それぞれが自分の成長を感じることができたと思います。

測定後の1~3年生では、12月に発表された学校保健委員会の動画を見て保健指導がありました。

真剣に動画を見ており、薬に関する知識を増やすことができたように思います。

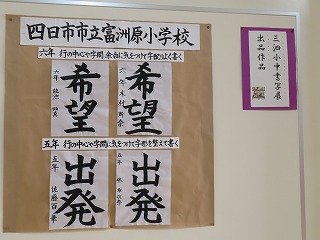

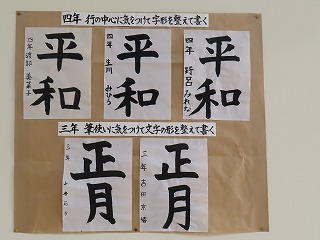

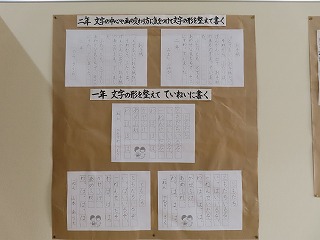

1月9日(木)、新年試筆が行われました。

落ち着いた雰囲気の中で、丁寧に筆を動かす子ども達の姿が見られました。

1年生は硬筆「ともだち」、2年生は硬筆「お手紙」

3年生は毛筆「正月」、4年生は毛筆「平和」

5年生は毛筆「出発」、6年生は毛筆「希望」です。

冬休みに頑張って練習してきたことがよく分かりました。

新年試筆の作品は、2月3日から7日まで講堂で行われる「校内作品展」で展示します。

昨日の夕方、寒い中運動場でゴミを拾ってくれた子ども達がいます。

溝の中に落ちた小さなお菓子のゴミまで丁寧に拾い、たくさんのゴミを集めてくれました。

始業式での「運動場のゴミ」の話を聴いて、何かを感じてくれたのだと思います。

そして、すぐに行動にうつしてくれました。

なかなかできることではありません。

感心するとともに、嬉しい気持ちになりました。

富洲原小学校には、素敵な子ども達がいます。

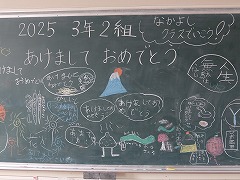

1月8日(水)、3学期の始業式が行われました。

私からは、「冬休みのこと」「正直に生きることの大切さ」「校庭に捨てられたゴミ」の3つの話をしました。

元気な子ども達の姿を見ることができて安心しました。

教室に戻ってからは、提出物を集めたり、すごろくやじゃんけん等のゲームを通して友達と楽しく関わる時間をもったり・・・

係を決めたり、先生から防災に関する話を聴いたり、今月の詩の音読練習をしたり・・・

早速漢字練習を始めたり、冬休みの作文を書いたりして過ごしました。

また、20分休みの運動場には、サッカーや縄跳びをして遊ぶ、子ども達の姿が見られました。

子ども達の元気いっぱいの声が聞こえるようになり、活気あふれる学校が戻ってきました。

最近、校庭に捨てられたゴミが気になります。

毎朝、出勤してくる職員がたくさんのお菓子のゴミを拾ってきます。

また、12月30日には「ポケモンカード」の袋が大量に・・・

1月3日には、お酒の瓶が3本・・・

ゴミのポイ捨て禁止は、学校の決まりではなく社会のルールです。

ルールを守って学校を利用してほしいと思います。

今回の内容は、

・明日から3学期

・作品展のご案内

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

今年も本校の教育活動にご理解ご協力を、よろしくお願いします。

さて、本日6日(月)より職員の勤務が始まりました。

校内の掲示や教室の黒板を見ると、いよいよ3学期スタートという気分になります。

8日(水)の3学期始業式に子ども達の元気な顔が見れることを楽しみにしています。

年内の職員出勤日は、本日が最終です。

1年間、本校教育活動にご理解ご協力いただき、ありがとうございました。

新年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年は1月6日から職員が出勤しています。

さて、冬休み中の学校では、空調工事が行われています。

職員室・保健室・校長室・PC室の空調の更新だけでなく、新たに北校舎2F「代表委員会室」北校舎1F「多目的教室」「低学年図書室」に空調が設置されます。

これで、夏の暑い時期や冬の寒い時期に、子ども達が活動できる教室が増えます。

工事は、1月いっぱいで終了する予定です。

12月23日(月)、2学期の終業式が行われました。

私からは

・「2学期の頑張りや成長」

・「修学旅行の6年生の姿より」

・「冬休みの生活」 の話をしました。

その後、5・6年生の発表がありました。

5年生は自然教室、6年生は修学旅行でそれぞれ学んだことを発表してくれました。

活動内容や様子がよくわかり、みんな集中して聴いていました。

続いて「科学展」「社会科作品展」「読書感想文コンクール」「人権啓発ポスター」「歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール」「防火ポスター」「いじめ防止のぼり旗標語」「公害・環境に関する研究作品展」の表彰が行われました。

最後に代表委員会から冬休みの生活について話がありました。

キーワードは「生活習慣を整える」「事故」「運動しよう」です。

約束を守って、楽しい冬休みを過ごしてください。

終業式が終わってから、教室で担任の先生から連絡表を受け取りました。

1月8日、元気に登校してくれることを楽しみにしています。

12月の拾得物を掲載しましたので、お心当たりのある方は、ご覧ください。

ホームページ上の「メニュー」→「拾得物」から見ていただくことができます。

今回の内容は、

・生活リズムを大切に

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

3年生が総合(すずかけ)の学習で学んだことをプレゼン発表しました。

「学校の中にあるユニバーサルデザインとその良さ」「学校の中の不便なところやバリアフリー化してほしいところ」等をグループで発表しました。

実際に車いす体験をすることで分かってきたことや、市民センターまで行って調べた内容があり、大変興味深いものでした。

発表の中には、「スロープにすべり止めをしてほしい」「昇降口の段差をなくしてほしい」「エレベーターや階段昇降機をつけてほしい」等の要望もありました。

来年度以降の施設改修要望の参考としたいと思います。

3年生の子ども達がしっかり学び、立派に成長してきていることがよくわかる発表でした。

6年生が国語の学習で「学校生活をより良くするための工夫」を考え、グループでプレゼンしました。

テーマは、

「一輪車の練習用バーは必要?」

「黒板をホワイトボードに」

「快適な学校生活を送るために」(南校舎の改善案)

「掲示板のホワイトボード化」

「ウォーターサーバーの導入」

「なぜ先生が少ないのか」

「階段のスロープ化」でした。

実際に校舎を使っている子どもたちならではの視点で考えられた内容がたくさんありました。

また、アンケートの結果から考えたり、他校の様子を調べたり、メリットデメリットを明確にしたりして、説得力のあるプレゼンをしてくれました。

地域や保護者の方々、他学年の児童にも聞いてほしい内容でした。

「自分たちで課題を見つけ、みんなで協力して解決策を考える」学習は、子ども達にとってやりがいがあり、意欲的に活動できたようです。

今回の学びを、学校をよくする活動につなげてほしいと思います。

2年生が秋に収穫したサツマイモを使って「鬼まんじゅう」をつくりました。

ご協力いただける保護者の方にもボランティアとして参加していただきました。

保護者の方々に切っていただいたサツマイモとホットケーキミックスを混ぜます。

しっかり混ざったらアルミの器に入れて、蒸し器にセット。

15分程蒸したら出来上がり。

美味しく出来上がり、みんな大満足でした。

また3学期にもできるといいですね。

お手伝いいただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

16日(月)は全校で大掃除でした。

通常の掃除箇所だけでは、行き届かない細かいところまで掃除をしてくれました。

たくさんの子ども達が、一生懸命に掃除に取り組んでいました。

この季節は落ち葉がいっぱい。集めるのが大変です。

あっという間に作業が完了。6年生の皆さんありがとう!

6年生国語科「自分たちの学校生活をより良くするための工夫を考え、資料を使ってプレゼンしよう」という学習です。

この日の学習では、より良くしたいことをグループで出し合い、資料集めをすすめていました。

「エレベーター」「タブレットを多く使う」「黒板をホワイトボードにする」「ほうきをそうじ機にする」「体育館のトイレをきれいに」「ウォーターサーバー」等々。

プレゼンを効果的に行うためには、アンケート結果や写真などの資料を添えたり、良さと課題を明らかにしたりすることが重要です。

どのようなプレゼンができあがるか楽しみです。

友達とともに考え、答えを導いていく学習は、子ども達にとってやりがいがあり楽しい学習です。

今回は「学校をよくするため」という身近な課題なので、なおのことです。

子ども達が集中して課題に取り組む姿からもそのことがよく分かります。

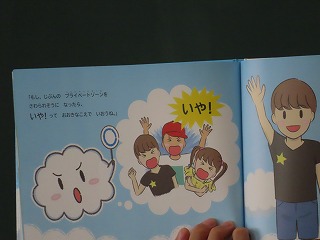

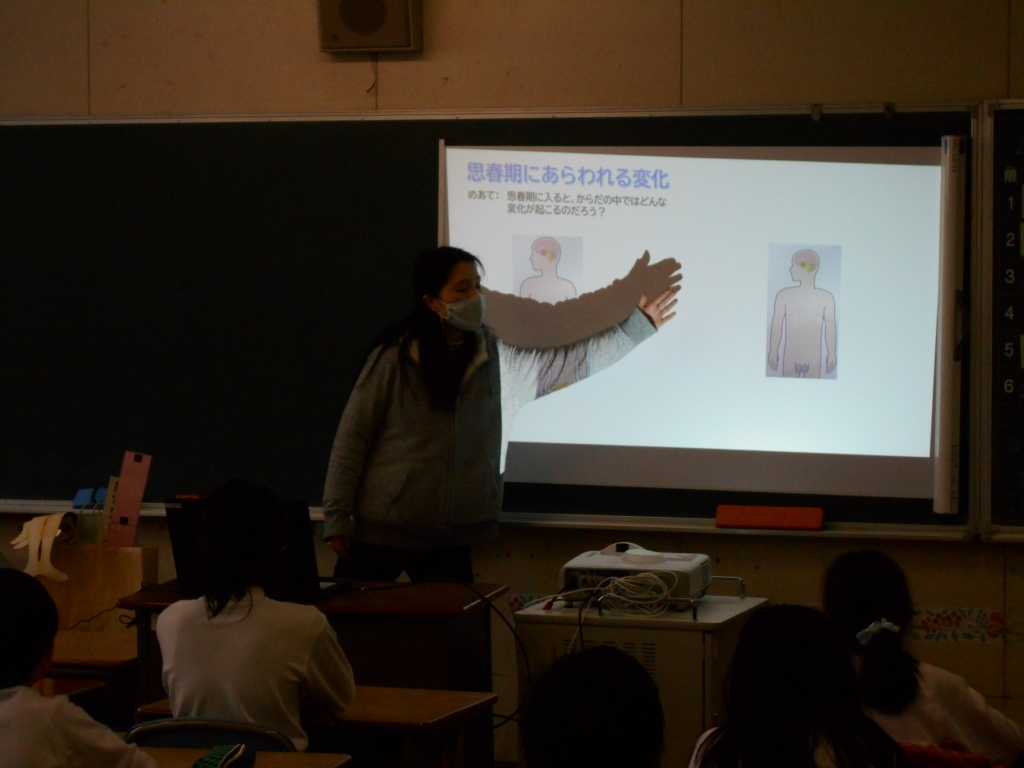

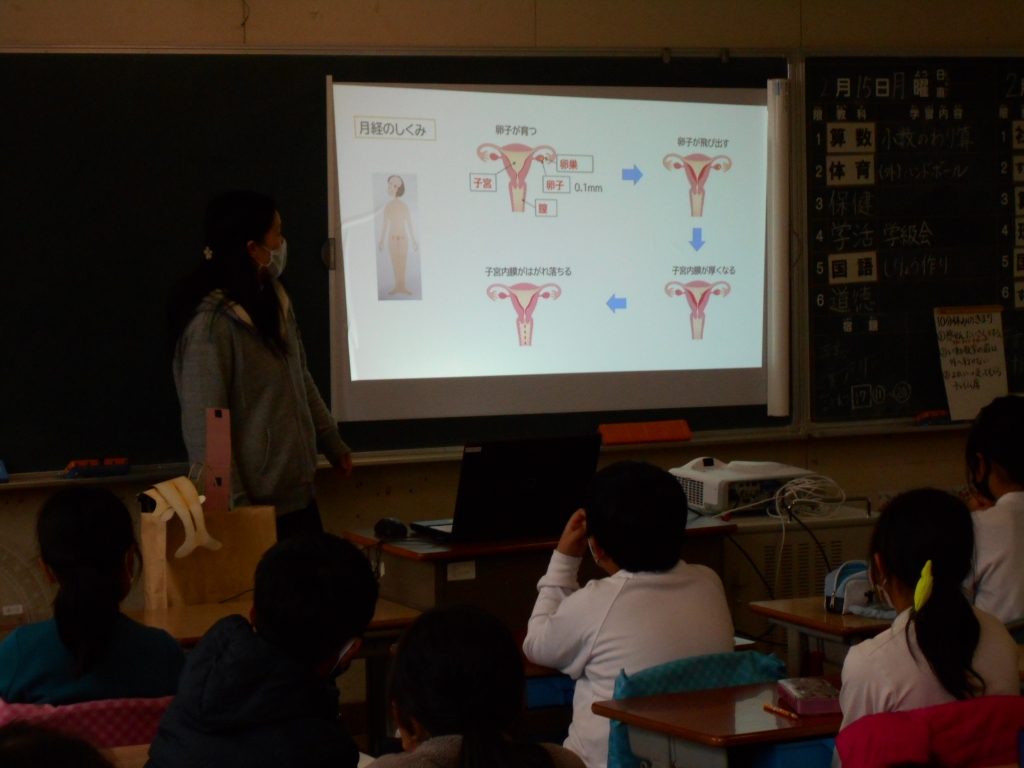

12日(木)、MCサポートセンターみっくみえの松岡さんにお越しいただき、4年生が性と生命の授業を受けました。

プライベートゾーンや性器の話、命の誕生、ネットにひそむ危険についてお話を聴きました。

また、体験学習として赤ちゃん人形を抱っこしたり、妊婦体験をしたりしました。

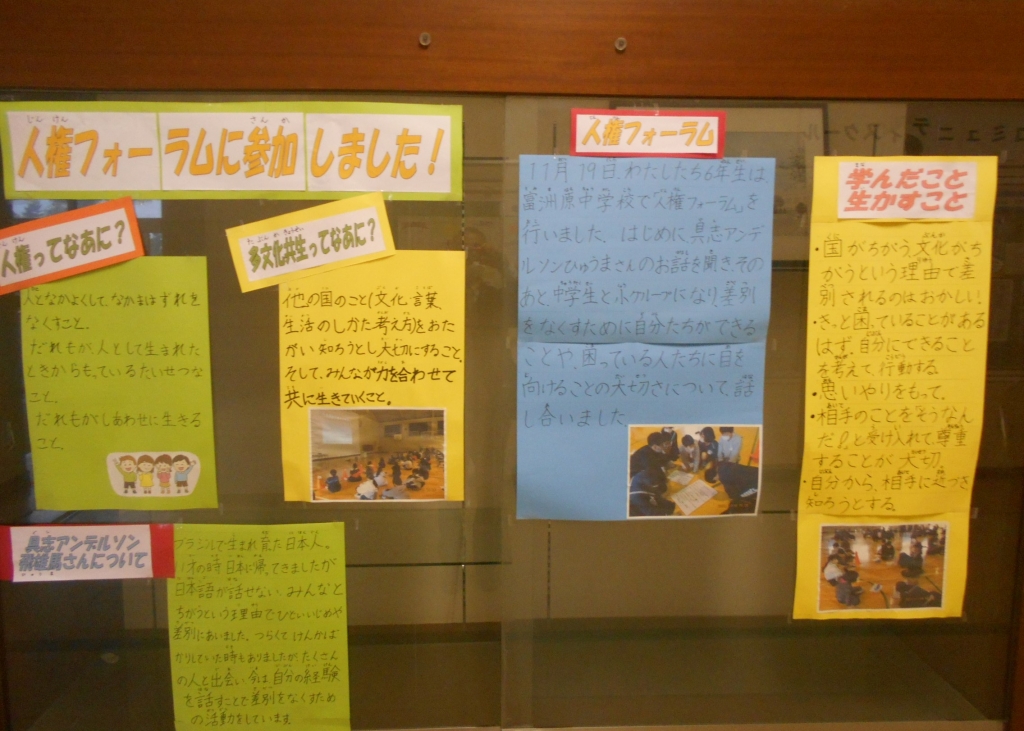

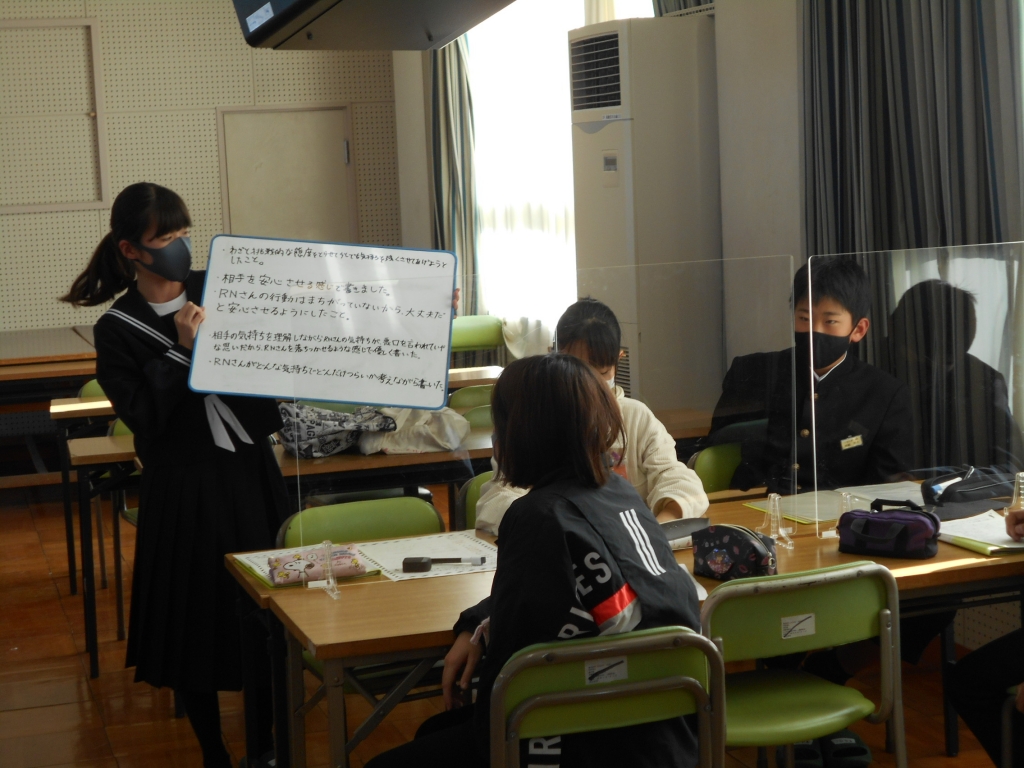

12月10日(火)、富洲原中学校で人権フォーラムが開催されました。

小学校からは6年生、中学校からは1年生が参加しました。

グループに分かれ、「仲の良い友達同士で、冗談のようにして特定の子の外見をからかう場面。良くないと思い、話をそらしたAさん。」この行動について考えました。

更に、自分ならどのように行動するか、ということも考えました。

「最初はAさんの行動を優しいと思っていたけど、周りの意見を聴いて、からかわれている子にとっては何の解決にもなっていないことに気付いた。」

と話している6年生がいました。

多様な意見に触れることで、いろいろな気付きがある人権フォーラムとなったようです。

1・2年生の子ども達が、2学期の音楽で学んだことを、それぞれのクラスで発表しました。

黒板や壁には子ども達の描いた絵や飾りがあり、意気込みが伝わってきます。

素敵な歌と演奏の後に、担任の先生へ手紙を渡しました。

このように、学んだことを発表する機会は、子ども達の表現力を成長させる良い経験です。

素敵な発表会でした。

12月5日(木)に学校保健委員会が行われ、4・5・6年の児童が参加しました。

今年のテーマは「薬の基本を知ろう」です。

最初に保健委員さんからの発表がありました。

薬の役目や自然治癒力について、アンケートの結果、クイズや実験、栄養ドリンクやエナジードリンクの話等、盛りだくさんの内容でしたが、たいへん分かりやすい説明で、子ども達はよく話を聴いていました。

最後には保健委員の仕事や今回の取組の様子が紹介され、頑張っている様子がよく分かりました。

発表後、参加した子どもから

「薬を飲む時の水の量が少なかったので気を付けようと思う。」

「自分の判断で薬を飲んでいたので気を付けたい。」

「薬を飲み忘れた時に後でまとめて飲むことがあったのでやめようと思った。」

といった感想が出されました。

また、学校医・学校歯科医・学校薬剤師の方々にご出席いただき、会の最後に子ども達の発表や薬についてお話をしていただきました。

ありがとうございました。

今回の内容は、

・令和7年度に向けて

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

3日(火)、6年生が家庭科の学習で調理実習を行いました。

今回は「安全に調理をし、家族への献立を考えることができる」というめあてで、「ゆでる」「炒める」調理をしました。

メニューは「ジャーマンポテト」、材料は「ジャガイモ」「玉ねぎ」「ソーセージ」です。

誰かが調理をしている間も、片づけをしたり、作業を見守って声をかけたり、班全員で活動をしている様子が感じられ、とてもよかったです。

私も試食をいただきましたが、ジャガイモの茹で具合、玉ねぎの炒め具体、味付けもちょうどよく、とても美味しかったです。

今回学んだことをを、お家でも実践してほしいと思います。

12月2日(月)に富洲原中学校3年生の生徒が、クリーン大作戦で小学校へ来てくれました。

中庭の草抜きと溝掃除をしてくれました。

さすが中学生、力強く作業をしてくれました。

頼もしい限りです。来年も是非お願いします。

ありがとうございました。

拾得物のページに、11月に届けられたもの一覧を掲載しました。

心当たりのある方は、是非ご覧ください。

今月届けられた落とし物は、全部で24個ありました。

持ち物には名前を書き、大切にしてほしいですね。

尚、11月の拾得物の保管期限は、R7年2月28日です。

画面左「メニュー」の一番下「拾得物」をクリックしてください。

2年生が生活科で『じぶんたんけん~自分も大事!友だちも大事!~』の学習をしています。

この学習では、自分や友だちが周りの人に大事にされて成長してきたことを知り、自分も友達も大事にしようと思いを持つことを1番のねらいとしています。

子ども達は、よく発表を聴いており、家族の思いを想像していました。

家族の「心配な気持ち」や「うれしさ」がよく伝わってくる発表でした。

11月26日(火)、じばさん三重の方々にお越しいただき、4年生にランプシェード作りを教えていただきました。

まず粘土の板を筒に巻き付け、本体をつくりました。

その後、型抜きや粘土ベラを使って、自分だけのランプシェードをつくりました。

みんな面白かった様子で、最後まで集中して取り組んでいました。

子どもからは「型抜きをしたり、模様をつくっていくところが楽しかった」という感想を聞くことができました。

焼き上がりが楽しみですね。

11月25日(月)、富洲原中学校体育館で、富洲原中学校PTA、富洲原地区まちづくり推進協議会主催の人権講演会が行われました。

この講演会に6年生が参加し、株式会社ジャパンリビングサポートの喜屋武カストロアベル勇さんのお話を聴かせていただきました。

「ダイバーシティと多文化共生」というテーマで、外国の方々にとってのインクルージョンについて教えていただきました。

自分の当り前は、他の人の当り前ではない、ということを改めて感じた時間となりました。

子ども達はしっかり話を聴いていました。

17日(日)に行われた地区防災訓練での出来事です。

小学生が私のところへ寄ってきて

「屋上の避難場所にたくさん出っ張りがあって危険です。もっと目立つように黄色で縫ってくれませんか。」と話してくれました。

実際に見に行ってみると、確かに危険です。

早速、市民センターの館長さんに相談したところ

「夜間の避難やお年寄り、小さな子どもの避難を考えると確かに危険ですね。」というご意見をいただきました。

教育委員会に相談して、今後何らかの対策を考えていきたいと思います。

危険を感じ、誰かに伝えて直してもらおうと考えて行動できたことがとても立派です。

まさに本校のビジョンに掲げている「自ら行動を起こす力」です。

富洲原の子どもが成長している姿を実感でき、嬉しい気持ちになりました。

11月21日(木)、加藤料理長をゲストティーチャーとしてお招きし、4年生が味覚の授業を受けました。

味には「甘味」「酸味」「苦味」「塩味」「旨味」の五味があることを教えていただきました。

子ども達は、お酢や砂糖、塩、チョコレートでそれぞれの味を感じました。

また、鼻をつまみながらグミを食べることで、嗅覚と味覚のつながりを実感していました。

最後に料理長につくっていただいた「クレームブリュレ」をいただき、苦味と甘味の美味しさを味わいました。

「美味しい!」「持って帰りたい!」「お母さんがつくるのと全然違う!」「毎日この授業がいい!」という声があがりました。

料理長からは、

「今は好き嫌いがあると思うが、いろんな味に挑戦することが大切」

「違う味を加える等、味に工夫をすることで嫌いなものを克服できることある」

「料理を作るにも、算数や理科、英語の勉強が大切になってくるので、しっかり勉強してほしい。」

「自分の好きなことを見つけてほしい。」

というお話がありました。

頭もお腹も大満足の授業となりました。

加藤さん、ありがとうございました。

10月に交通事故があった地点は、交通量が多く、大変危険な場所です。

しかし、横断歩道等の道路標示がない状況です。

実際に様子を見に行った時は、かなりのスピードで走る車がいる中、ボランティアの方がお1人で車を止めてくださり横断している状況でした。

「スクールゾーン」の表示はありますが、全く効果がないように思いました。

この現状を、PTA本部の皆さん、松原地区連合自治会長さん、富洲原地区市民センター館長さんに聞いていただき、教育委員会へ対策要望を出すことになりました。

子ども達の安全を第一に考え、横断歩道、又は何らかの注意喚起表示による対策がされることを期待しています。

最後の見学地「清水寺」に到着しました。

清水坂は、たくさんの観光客で大混雑です。

見学後は清水坂でお楽しみの買い物の時間です。

みんな上手に買い物ができたようです。

バスは予定より10分遅れて16:00に出発しました。

現時点で通常より混雑が少ないため、ほぼ予定通りに学校到着できる見込です。

この後の連絡はH&Sで行います。

配信に注意してください。

これで修学旅行の配信は終了です。

配信を見ていただいた皆さんありがとうございました。

学食での昼食後、大学の見学をしました。

大学の学びについてお話を聞いた後、グループごとに学生さんが1人ついていただき、校内を案内してくださいました。

図書館や体育館、法廷等を見せていただき、大学生活の雰囲気を感じることができました。

将来の選択肢の1つとして大学で学ぶことのイメージができたかもしれません。

学生の皆さん、ありがとうございました。

18:00、夕食の時間です。

今晩のメニューは…

さすがは元気な6年生。

しっかりおかわりをして、お腹いっぱいになった様子です。

班別分散学習の様子です。

チェックポイントの二条城です。

お目当てのうどんやさんで並んだ班もあったようです。

きっと美味しかったでしょうね。

ガイドさんに上手に案内してもらっているおかげで、子ども達も満足している様子です。

9:40金閣寺に到着しました。

金閣寺をバックに班写真を撮影し、バスガイドさんの案内で見学しました。

金ピカに光る金閣寺を目にした子ども達からは、

「めっちゃきれい!!」

という声が聞こえてきました。

見学終了後、京都散策愛好会のガイドさんと合流しました。

いよいよ判別分散学習のスタートです。

これから自分達で調べ、相談して決めた目的地へ向かいます。

11月19日(火)、20日(水)の2日間、6年生が修学旅行に出かけます。

冷え込みの強い朝ですが、空は青空、気持ちの良い1日になりそうです。

出発式では、実行委員さんが「なかまとのつながりを大切に」「思い出に残る2日間にしよう」と呼びかけていました。

予定通り7:00にバスは出発しました。

バスの中から御在所岳がきれいに見えました。

1組のバスでは、バスレクが始まりました。

「京都といえばゲーム」「正式名称クイズ」「方言クイズ」等、面白いレクを考えてくれています。

楽しく盛り上がって過ごしています。

バス酔い等の子どもがいたため、予定を変更し土山SAでトイレ休憩をとりました。

休憩をとり、体調も少し良くなった様子です。

後1時間あまりで金閣寺に到着予定です。

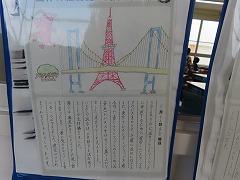

今月の中央掲示板には、1年生の作品が飾られています。

感想には、

「ぐるぐるがきもちよくかけました」

「きれいないろづかいをしたよ。」等、書かれていました。

子ども達が想像力を働かせ、楽しみながら作品を作ったことがよく分かります。

ご来校の機会があれば是非ご覧になってください。

ホームページ掲載可能な写真が届きました。

きれいな歌声でした。

楽しく歌う様子も伝わりました。

11月17日(日)、富洲原地区の総合防災訓練が行われました。

各地区の高台避難訓練の後、小学校の体育館・校庭・講堂で防災訓練が行われました。

防災グッズや小学生の防災ポスターや自由研究等の展示。

煙道体験や水消火器体験、発電機操作体験。

災害を自分事として考えるよい機会になったのではないかと思います。

訓練に参加する小学生の姿も見られました。

小学校でも防災ノートを活用し、子ども達の意識を高めていきたいと考えています。

富田一色在住の方が、ボランティアで講堂内の補修をしてくださいました。

毎年、文化祭等で講堂を訪れていただいた時に気になった部分を補修していただいているそうです。

今回は、ステージ下と階段部分の板の外れを直していただきました。

地域の皆さんから愛されている小学校、講堂であることを改めて実感しました。

心より御礼申し上げます。

学校だより「三錨」でお伝えした通り、校内の拾得物をホームページで確認できるようにしました。

トップページ左にある「メニュー」の一番下「拾得物」をクリックしていただくと、各月の拾得物一覧が確認できます。

お心当たりのある方は、是非ご覧ください。

11月の拾得物は12月に掲載をする予定ですが、本日(15日)時点で既に14個の落とし物があり、毎日のように届けられる状況です。

服は、当日中に各教室を回していますが、それでも持ち主が表れないことがよくあります。

その日に着ていた服を覚えていない子がいる、ということです。

3カ月経過した拾得物は、全て処分します。

物を大切にする心を育てるために、持ち物や衣服の名前をお子さんと一緒に確認していただき、記名をお願いしたいと思います。

今回の内容は、

・校内における落とし物の管理

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

14日(木)、四日市市文化会館で行われた「三泗小学校音楽会」に6年生が参加しました。

富洲原小学校の代表として、きれいな歌声、立派な姿を見せてくれたことを嬉しく思います。

緊張したと思いますが、このような大きなホールで歌ったことは、子ども達にとって良い思い出です。

歌うことの楽しさを味わってくれたと思います。

よく頑張りました!

(開演後は写真撮影ができないため、舞台上の写真はありません。)

13日(水)の20分休みに、6年生が三泗小学校音楽会の発表を、他学年児童や先生方へお披露目しました。

とても素敵な内容の学校紹介に始まり、ピアノ伴奏と歌声が一体となり講堂中に響き渡りました。

緊張している様子も見られましたが、一生懸命な姿や歌を楽しむ体の動きや表情が見られ、心に響くものがありました。

1~5年生までの子ども達も、身動きせずじっと聴き入っていました。

発表後、「とてもきれな歌声だった。」という感想が聞かれました。

立派な6年生の姿を見せてくれたことを嬉しく思います。

本校の発表は、明日14日の午前です。

それぞれが歌うことの楽しさを感じる時間にしてほしいと思います。

11日(月)、消防分団の皆さんにお越しいただき、3年生が消防に関する学習をしました。

まずは、地区市民センターの敷地内にある消防倉庫の中を見学させてもらいました。

続いて消防車の見学、消防服の着用体験をしました。

その後、小学校へ戻り、プールで放水体験と消火栓見学をしました。

みんな興味津々で分団の方々のお話を聴いたり、体験をしたりしていました。

特に、放水体験は子ども達の印象に強く残ったようです。

最後は敬礼をして、分団の皆さんにお礼の気持ちを伝えました。

消防分団の皆さん、お忙しい中ありがとうございました。

また来年度もよろしくお願いします。

11月11日(月)から12月6日(金)まで、体育の時間に持久走を行います。

1周約150mのトラックを無理のない速さで5分間走り、自分の走った距離を記録します。

継続的な取組で、体力の向上を図るとともに、子ども達には体を動かすことの楽しさを感じてほしいと思います。

この日は1年生が初めての持久走の授業でした。

まずは、先生の後ろを走ってペースの確認していました。

9日(土)に地区文化祭が行われました。

たくさんの子ども達や地域の方々が、会場の体育館を訪れていました。

ステージでは様々な発表があり、北部児童館ソーランクラブの発表もありました。

みんなの上手な踊りで楽しい気持ちにさせてもらいました。

フロアには、小学生の作品も展示してもらいました。

1年生「かぜにゆれるコスモス」、2年生「ふしぎなたまご」、3年生「ちいさな自分」

4年生「まぼろしの花」、5年生「季節を感じて」、6年生「思い出の風景」

8日(金)、1・2年生が「秋みつけ遠足」で浜園公園へ出かけました。

公園では、どんぐりや松ぼっくりをたくさん拾いました。

2年生は手つなぎで上手に1年生を連れて行ってくれました。

1年生は上手に歩き、木の実を一生懸命に探し、成長した姿を見ることができたようです。

拾ったどんぐりや松ぼっくりは、生活科や図工で作品作りに活用するそうです。

どんな作品ができるか楽しみですね。

6年生は、14日に開催される三泗小学校音楽会に向け、本格的に練習を始めました。

今年は、YOASOBIの「ツバメ」を合唱します。

この歌は、「ちがってええやん」を学年目標とし、運動会では「living in color」をテーマに演技した6年生にぴったりの素敵な歌詞です。

講堂からは、きれいな歌声、ハーモニーがきこえてきました。

運動会で感動の演技を見せてくれた6年生ですから、きっと音楽会でも力を発揮してくれると期待しています。

今回の内容は、

・登下校や放課後の対応

・冬の体育授業時の服装

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

移動の姿や技の動きがよくそろっていて、協力する気持ちが感じられました。子ども達の真剣さが伝わる演技でした。「大好き富洲原」というメッセージが良かったです。

6年「夢に向かって~Living in Color~」

しっかりそろった旗の動き、全身を使って動かす様子、どれをとっても完璧でした。さすが6年生です。学年として1つにまとまった良い雰囲気を感じることができました。

スローガン、徒競走

係の活動

子ども達は、運動会を経験することで、また1つ成長したように感じます。

たくさんの方にご来校いただき、声援や拍手をいただいたことに感謝をしています。

また、後片付けにもご協力いただき大変助かりました。

ありがとうございました。

1日延期された運動会。

前日までの大雨が嘘のように一面青空が広がる中、実施されました。

子ども達の一生懸命な姿、楽しそうな姿を見ることができ、感動的な運動会になりました。

たくさんの方にご来校いただき、声援や拍手をいただいたことに感謝をしています。

ありがとうございました。

1年「はばたけ一年生!!」しっかり体を動かして、楽しく踊る姿が良かったです。隊形移動も上手でビックリ!立派に成長していることがわかりました。

2年「トミ☆ダン」元気いっぱいの動きや大きな掛け声が良かったです。見ている皆も元気が出る踊りでした。

3年「とみすはらっこソーラン2024」体全体を動かして踊る姿に力強さを感じました。3年生とは思えないほど上手でした。3年生の良さがいっぱい表れた演技でした。

4年「心を一つに」

周りをよく見て動きを合わせることができていました。手がしっかり伸びているので動きが大きく、スピードのメリハリもあり上手でした。素敵な旗も良かったですね。

本日(3日)の運動会は予定通り実施します。

通常通り登校してください。

午前中の競技演技の後、教室で給食を食べて13:20頃に下校します。

1日は雨天が予想されたため、児童とPTA本部の皆さんによる運動会準備作業は中止としました。

そこで、当日の朝スムーズに準備作業ができるように職員で準備をしました。

残念ながら雨天が予想されるため2日(土)は延期となりました。

3日(日)は、朝の状況を見て実施の判断をします。

10月31日(木)、放課後NPOアフタースクールの方に来ていただき、4年生がプログラミングの学習をしました。

プログラミングとは何かということを知り、正しい命令を作るコツをミッションカードやクイズ形式で楽しく学びました。

その後、2人に1台のipadでアプリを使って、お客さんの注文に合わせたホットドッグ作りに挑戦しました。

楽しみながらプログラミング的思考力が鍛えられる、学びの多い時間となりました。

子ども達は学習前から楽しみにしており、大変意欲的に取り組んでいました。

2年生図工の様子です。

くしゃくしゃにした新聞紙を袋に入れ、丸めたりふくらませたり、ぎゅっとしたり・・・

みんな楽しそうに制作に夢中になっていました。

どのような作品になるのでしょう。

楽しみにしています。

2年生の算数です。

2つの絵を見て、どちらの方がかぞえやすいかということを考えました。

「5人ずつまとまりになっている方が数えやすい」という意見がたくさん出ました。

積極的に自分の考えを発表して学習に参加する様子が見られました。

「1つ分の数がいくつ分」という考え方から、かけ算の九九の学習に入っていきます。

今後の計算の学習において九九の習得は重要です。

2年生で定着できるよう、しっかり学習してほしいと思います。

ご家庭での協力もよろしくお願いします。

4年生が「ことわざクイズ」をしました。

国語で学習した「ことわざ」をクイズにして、楽しみながら学ぼうという時間です。

この時間の内容は、子ども達が計画しました。

もちろん進行も子ども達です。

自分たちで考えて行動する力、仲間と協力する力がついてきています。

頼もしい4年生です。

校内を回っている途中の空き教室にこんな素敵な旗を発見!

運動会で4年生が使うのかな・・・?

楽しみです。

4年生図工の様子です。

のこぎりで切った木材を組み合わせ、釘やボンドで固定して生き物の形を作ります。

一生懸命に打った釘が机に刺さっている、というハプニングもありましたが、みんな黙々と作業に取り組んでいました。

どのような作品ができるのか楽しみです。

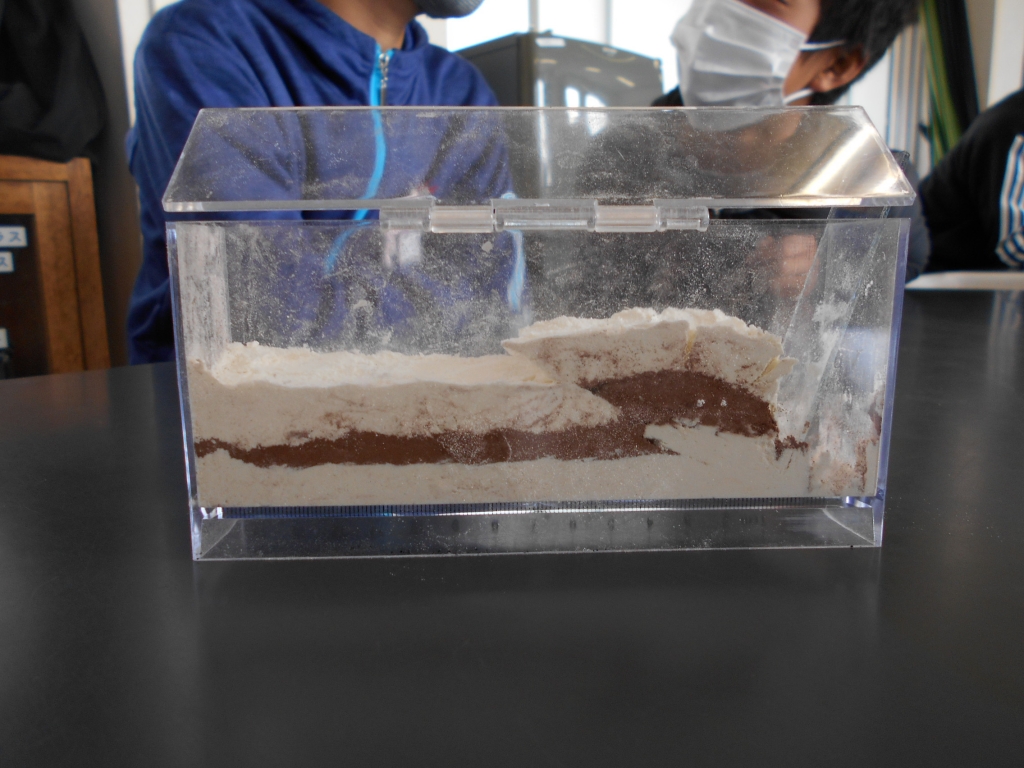

5年生理科の学習で「流れる水のはたらき」の実験をしました。

砂場に作ったS字の川に水を流して実験をしました。

カーブの外側と内側の流れの違いや砂が削られる様子、削られた砂が積もる様子を観察しました。

子ども達からは、「よくわかる!」という声が聞こえてきました。

実際に自分の目で見ることで、より理解が深まると感じた学習です。

28・29日に予定されていた運動会の全校練習は、天候不良のため中止となりました。

児童は各教室で開会式・閉会式の流れを聞き、本番での一発勝負となります。

しかし、富洲原小の子ども達なら大丈夫でしょう。

今のところ、週末にかけての天候が心配な状況となっています。

11月2日に運動会が実施できない場合は、3日に順延となります。

実施の可否については、Home & Schoolとホームページでお伝えします。

12月5日(木)に行われる学校保健委員会では「正しい薬の使い方」について発表が行われます。

タブレットを使いGoogleフォームでアンケートに回答しています。

12月5日の発表が楽しみです。

今回の内容は、

・11月2日は運動会です(運動会の観覧等の注意事項が書かれています。)

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

各学年の表現運動も完成度が増してきました。

運動会が楽しみです。

写真は、1年生・6年生・2年生・3年生です。

10月21日~25日、「赤い羽根共同募金」の取組が行われました。

たくさんの児童、職員の協力により、5日間で9,525円集まりました。

ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

3年生の図工作品「小さな自分」が教室前の廊下に掲示されています。

これは、ポーズをとった自分の写真と校内の風景を合成した作品です。

水道の蛇口にぶら下がっていたり、ランドセルの中に入っていたり、階段の手すりを滑っていたり・・・

子ども達のユニークな発想が感じられる面白い作品です。

富洲原中学校3年生の皆さんがSDGs Talksの取組でエチオピアの子ども達への支援活動をしています。

そして先日、小学校へ協力依頼の連絡がありました。

エチオピアでは、子ども達が学校で勉強できない状況になっているそうです。そんなエチオピアの子ども達が楽しく過ごせるよう、使わない文房具を送ろう、という取組です。

エチオピアでは、子ども達が学校で勉強できない状況になっているそうです。そんなエチオピアの子ども達が楽しく過ごせるよう、使わない文房具を送ろう、という取組です。

富洲原小学校の子ども達に紹介して数日、集まった文房具を入れる箱はいっぱいになっています。

みんなの優しい気持ちが、誰かを助けることにつながります。

2年生が育ててきたサツマイモを収穫しました。

みんなで協力し、あっという間に収穫が終わりました。

数は少なかったようですが、大きく成長したサツマイモがいくつも収穫できました。

収穫したイモは、みんなで調理し、つるは、工作で利用する予定です。

11月2日開催予定の運動会に向け、表現運動の練習が始まっています。

今週に入って、運動場で位置を確認したり、隊形移動の練習をしたりする学年が増えてきました。

当日までに、どれくらい完成度が高くなるのか楽しみです。

一生懸命さが伝わる演技になることを期待しています。

写真は、3年生と4年生の様子です。

10月22日(火)、修学旅行保護者説明会が行われました。

持ち物や日程、健康管理や緊急時の対応について説明しました。

子ども達は、しっかり話を聴いていました。

修学旅行は、子ども達にとって共通の思い出となり、成長につながる大切な行事です。

全員参加できるよう体調管理をよろしくお願いします。

参加していただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

10月20日(日)に小学校の体育館で「富洲原地区敬老会」が行われました。

児童代表からのお祝いの言葉では、小学校から2名の児童が代表として挨拶をしてくれました。

日頃お世話になっていることへのお礼と、お祝いの言葉を上手に話してくれました。

良い経験になりましたね。

その後、「幼稚園こども園の園児による歌と手遊び」「ソーランクラブの発表」「川越高校吹奏楽部の演奏会」がありました。

ソーランクラブの発表では、たくさんの本校児童が活躍している姿を見ることができました。

4年生が人権総合学習の時間に「ブラジルからの転入生」という教材で学習しました。

身の回りの「無意識な決めつけ」に気付き、決めつけをなくしていくためにできることを考えました。

クラスの友達の思いを聴き、自分の生活と重ねて考えたり、自分にできることを考えたりしました。

真剣に考える様子、温かい雰囲気が感じられ、しっかり学ぶことができました。

10月15日(火)から読書週間がスタートしました。

この期間中は、読み聞かせや図書委員による企画、家庭読書カード、図書室会員証の発行等の取組を行っています。

10月16日(水)のベーシックタイムは、教師交換の読み聞かせが行われました。

いつもと違う先生に本を読んでもらうことは、子ども達にとって新鮮なのではないでしょうか。

私は、4年1組で落語絵本「まんじゅうこわい」を読んできました。

この期間の図書室は満室です。

椅子に座れず、床で本を読む子もいるくらいです。

この機会に本に親しんでほしいですね。

三錨会から寄贈していただいたブックワゴン。

最初の1台を6年生前の廊下に置きました。

修学旅行関係の本を入れたので、調べ学習で活用してほしいと思います。

11月17日(日)に行われる「富洲原地区総合防災訓練」に向け、自主防災隊と市民センターの方から訓練の概要を説明していただきました。

「一人ひとりの命を守ることを大切にした訓練としたい」という自主防災隊長のお言葉があり、まさにその通りだと感じました。

当日は高台非難の後、小学校で展示や体験、見学等が行われます。

実際に避難所が開設された場合、一人ひとりが考えて皆のために行動することが大切です。

そういった意味で小学生も避難所の大きな戦力です。

11月17日(日)、可能であれば、小学生の皆さんも是非訓練に参加してください。

10月13日(日)に富洲原小学校講堂で「三錨平成2年会」が行われました。

三錨会とは「小学校卒業35年後に再会しましょう」という同窓会です。

昭和26年から続いており、今年で74回目。全国的に例のない取組です。

たくさんの方々にご参集いただき盛大に会が行われました。

三錨平成2年会会長・恩師からの挨拶、物故者への献花・追悼が行われ、最後は全員で校歌を歌いました。

会場からは「懐かしい」という声が聞こえてきました。

また、三錨平成2年会の皆様から学校へ「カラープリンター」と「ブックワゴン」「児童用図書」を寄贈していただきました。

ありがとうございます。有効に活用させていただきます。

現在富洲原小学校に在籍する子ども達が35年後に笑顔で再会できるよう、一人ひとりを大切にした教育活動を進めていかなければならない、と改めて感じました。

幹事の皆様、恩師の皆様、ご参集された皆様、ありがとうございました。

退所式では児童代表から「協力できた。自分で考えて行動することができた」という挨拶がありました。

めあてを達成できた子もたくさんいるようです。

それぞれの思い出に残る自然教室となったようで、よかったです。

私自身この2日間で、子ども達の素敵なところをたくさん発見しました。

自然教室でしっかり成長した証拠です。

しかし、課題もまだまだあります。

6ヶ月後、立派な6年生になれるよう、学校へ帰ってから更に経験を積み成長してほしいと思います。

5年生の皆さん、よく頑張りました。

おはようございます。

子ども達は、6:00に起床しました。

なかなか寝つけなかった子もいるようです。

シーツ等を片付けて6:40に「朝の集い」が始まりました。

本日も快晴です。

児童代表の挨拶では「今日もルールを守って協力しよう」とみんなに呼びかけていました。

7:20朝食。

全員健康状態に問題はありません。

しっかり朝食も食べました。

おにぎりを美味しくいただきました。

体を動かした後なので、いつもにも増して美味しく感じたのではないでしょうか。

みんなよく食べていました。

昼食後の活動は、2グループに分かれて「カヤック・伊勢型紙」です。

操作方法や注意を聞いて、カヤック出発!

とても楽しそうです。

上達がはやく、ぐんぐんカヤックはすすんでいます。

息がピッタリのペアもありました。

浮き輪タッチゲームもあり、みんなで盛り上がりました。

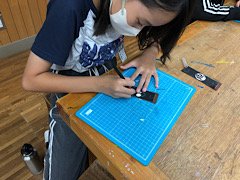

伊勢型紙では、しおり作りをしました。

自分が選んだ図柄をカッターで切ります。

細かい作業に苦戦しながらも、よく集中しています。

10月9日(水)、5年生が自然教室に出発しました。

出発式を終え、9:30に学校を出発しました。

児童代表の挨拶では「時間を守ろう」「他のクラスの友達とも仲良くなろう」という話がありました。

欠席者0!全員で出発できたことは、大変嬉しいことです。

10:30四日市少年自然の家に到着しました。

出発時には小雨が降っていましたが、到着時は快晴でした。

荷物を置いた後は、最初の活動「ウォークラリー」です。

直前までの雨で道が滑りやすく危険なため、予定を変更し、展望広場まで全員で登りました。

展望広場では、大きな声で「ヤッホー」と叫んだり、虫を捕まえたり、景色を眺めたり、自然の中ならではの、のんびりした姿が見られました。

下りは、班別に出発。クイズや自然を楽しみながら自然の家まで戻りました。

みんな元気いっぱいです。

10月8日(火)、

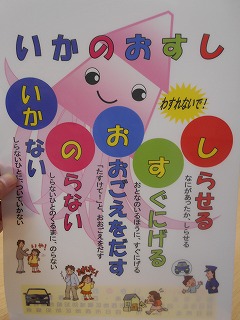

「とみまつ隊」の皆さんに来ていただき、1・3年生を対象に交通安全教室が行われました。

交通安全についてお話を聴きました。

1年生は「歩行者の安全」について教えていただきました。

富洲原地区の危険個所を写真で確認したり、信号や標識の意味を考えたりすることを通して、「とびだしに注意」「自分の命は自分で守る」ということを教えていただきしました。

また、安全に横断歩道を渡る方法を全員で体験しました。

3年生は「自転車の安全」です。

卵の実験を通して、ヘルメット着用の大切さを学びました。

また、正しい自転車の乗り方も教えていただきました。

市内で、児童の飛び出しや自転車乗車時の交通事故が増えています。

ぜひご家庭でも、交通安全について話をしてみてください。

10月7日(月)に、後期代表委員及び委員会委員長の認証式を行いました。

認証状をもらった後、一人ひとりが決意の言葉を話してくれました。

「明るく楽しい学校にしたい」

「あいさつがいっぱいの学校にしたい」等、しっかり挨拶できました。

みんなで協力をして、より良い学校を作ってほしいと思います。

認証式後に、9月10月に地域や卒業生の方々から学校へ寄贈していただいた品物を子ども達に紹介しました。

今年も地域の宮田さんからは1輪車を10台いただきました。

13日の三錨会で寄贈していただく品物ついても、子ども達に話をしました。

(こちらについては、13日以降にホームページで詳しく紹介します。)

10月4日(金)、

地震発生と津波警報発令を想定した訓練を行いました。

富洲原地区は津波による被害が想定されることを考え、今回から2次避難を校庭から校舎3階へ変更しました。

初めての取り組みでしたがスムーズに避難ができました。

子ども達も混乱なく、落ち着いて静かに行動できました。

他にも「雨天時に訓練を延期をしない」「避難にかかる時間は計測しない」訓練に変えました。

訓練を終えて、安全確保や確認という点で、改善すべき点があったように思います。

今後も、全員の安全と命を守ることができる避難方法となるよう常に改善を進めていきます。

10月1日(火)の授業参観後、視聴覚室で「子どもの未来を語る会」が行われました。

30名近くの保護者の方々、教職員が参加し、助産師をされている矢野さんのお話を聴きました。

今回のテーマは

「小学生に伝えたい性といのちの学習」です。子ども達に伝えたい、いのちの話とはどのようなことか。

家庭で子ども達に伝える時に大切なことは何か。

子どもから体のことについて相談された時の対応の仕方。

役に立つ優良なサイト紹介。等、大変参考になるお話でした。

最後にはグループワークが行われ、各家庭での性教育について話をしました。

様々な取組をしているご家庭の話をきかせていただき参考になりました。

大変有意義な会でした。

参加していただいた皆さん、運営していただいた皆さん、ありがとうございました。

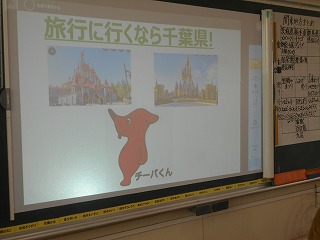

10月1日(火)の5限目に授業参観が行われました。

久しぶりの参観ということもあり、たくさんの保護者の皆さんにご来校いただきました。

3年生、理科「かげと太陽」渡り廊下で観察した結果から学習しました。外国語、チャンツで楽しく英語を学んでいました。

4年生、算数「がい数」、道徳「わたしのゆめ」心の数直線を使って学習をすすめていました。

6年生、国語「場面に応じた言葉づかい」先生から本を借りる場面の言葉づかいを考えていました。体育「ソフトバレーボール」保護者の方にも参加していただきパス回し。上達がみられ、みんな楽しそうでした。

どの教室も落ち着いた雰囲気、楽しそうな雰囲気が感じられ、子ども達はいつも以上に頑張っていたように思います。

ぜひご家庭でも、お子さんの頑張りをたくさん褒めてあげてください。

最後の見学地は、「四日市ポートビル」です。

14階の展望室へ上がり、シアターで稲葉三右衛門さんの港づくりや石油化学コンビナートのことを学びました。

展望スペースでは、自分の目でコンビナートや街の様子、コンテナやガントリークレーンなどを見て説明を受けました。

天候が悪かったので遠くの景色を見ることができなかったのが残念でした。

最後に自由に展示物や景色を見て楽しみました。

小学校で初めてのバスを使っての見学。

これからも様々な経験を重ね、成長していってほしいと思います。

本日お世話になった「茶農協」「茶業振興センター」「四日市ポートビル」の方々、大変良くしていただき助かりました。

ありがとうございました。

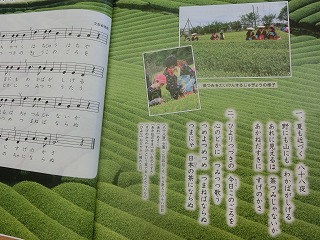

2つ目の見学地は「茶業振興センター」です。

かぶせ茶の特徴やお茶栽培の1年等を教えていただきました。

たくさんの質問がありましたが、子ども達はしっかり答えており、社会科の学習で学んだことをよく覚えていました。

その後、加工する機械を見せていただき説明を聴きました。

実際に触ることもできるので、子ども達は興味津々でした。

最後に全員でクイズ大会。

最後まで残った6人は、特別にフライパンで煎った香りの良いほうじ茶をいただきました。

天気が良ければ外でお弁当を食べる予定でしたが、外は大雨。

仕方がないので室内でお弁当を食べました。

食後には、全員に緑茶がふるまわれました。

ごちそうさまでした。

10月3日(木)、3年生の社会見学です。

残念ながら雨に降りになってしまいましたが、子ども達は元気いっぱい。

見学を楽しみにしている様子がよくわかります。

バスの中では、「お茶クイズ」等をして賑やかに過ごせました。

9:40頃、最初の見学地「三重茶農業協同組合」に到着しました。

茶農協の役割(①加工する②生産者と問屋をつなげる③冷蔵保管する④販売する)を学んだ後、お茶の袋(15kg)を持ち上げたり、4種類の茶葉の香りをかぎ比べたりしました。

最後には、冷蔵庫の中も見せてもらいました。

中の温度は3℃。

暑い日なら気持ちよかったのでしょうが、今日は寒かったです。

話を聴くだけではなく、体験がたくさんあったので、子ども達もよく理解できたようです。

5年生の家庭科で調理実習が行われました。

ご飯とみそ汁づくりです。

どちらも美味しく上手にできました。

1週間後の自然教室で、今回学習したことを活かしてほしいと思います。

9月30日は本校の創立記念日です。

今年で148周年となりました。

式典では、来賓4名(1名欠席のため3名)の方々にご臨席いただき、6年生児童とともに148周年を祝いました。

校長式辞の後、連合自治会長の伊藤様、三錨平成2年会会長の水谷様からご挨拶をいただきました。

講堂への思いや校訓「本気に元気に根気よく」についてお話していただきました。

児童代表4名からは、これからの学校生活に向けた力強い言葉がありました。

最後に全員で校歌を歌って式典は終了しました。

支えてくださる地域の皆様の期待にこたえられるような学校を目指していきたいと思います。

28日(土)に「とみすっこクリーン大作戦」(PTA環境整備作業)が行われました。

草刈り、草集め、溝掃除、トイレ掃除を保護者の皆さん、子ども達、職員で作業しました。

あっという間にきれいになり、数の力を改めて感じました。

月曜日から子ども達が気持ちよい環境で過ごすことができます。

お忙しい中参加していただいた皆さん、ありがとうございました。

4年生が道徳で「みんなのためにできること」を学習しました。

学習後、児童から「私たちもみんなで学校のゴミ拾いをしてみたい」という声があがり、クラス会議で相談をしました。

そして、26日(木)に校庭のゴミ拾いと草集めが行われました。

「最初はめんどくさいと思っていたけど、やってみると気持ちよかった。」

「人のために何かをするのは楽しかった。」

「今度は、皆にゴミを捨てないように伝えていきたい。」

今回の活動で、子ども達が自分で考えて行動を起こしたことに感心しました。

子ども達の成長を感じる、嬉しい活動でした。

4年生の皆さんありがとう!

13:00に奈良公園到着。

1人1本のお茶と班に1束の鹿せんべいを受け取り、班行動となりました。

二月堂、鐘楼、行基堂等を見学したり、鹿と遊んだりして、最後に大仏殿前に集合しました。

「大仏は想像以上に大きかった。」

「鹿と触れあえて楽しかった。」

という声が聞こえてきました。

みんな、かわいい鹿に夢中でした。

はぐれたり、時刻に遅れたりすることなく上手に班行動ができました。

2か月後の京都修学旅行に向けて、良い経験となりました。

素直で温かい子ども達の姿を感じることができ、私も楽しい1日となりました。

15:00に奈良を出発し、学校へ向かっています。

6年生社会見学の情報はこれでおしまいです。

法隆寺の見学後、門前にある「弁慶」というお店でお昼ごはんを食べました。

メニューは「カレーライス」。

お腹が空いていたのか、皆よく食べていました。

6年生には、ちょっとは足りなかったかもしれません。

12:00前に出発し、奈良公園へ向かっています。

予定通り10時前、最初の目的地「法隆寺」に到着しました。

四日市を出発した時には曇り空でしたが、奈良県は快晴です。

暑い1日になりそうです。

熱中症には十分注意をしていきます。

クラス写真を撮影した後、五重塔、金堂、講堂、宝物殿を見学しました。

見学を終えた子ども達からは、

「観音様が思ったより迫力があった。」

「五重塔の九輪の鎌を見ることができてよかった。」

という声をきくことができました。

8:30「道の駅いが」でトイレ休憩をしました。

トイレの後も、並んで皆を待つ姿が見られるなど、ルールを守る様子が素敵です。

各クラスバスレクで盛り上がっています。

(1組はマイクトラブルのため、休憩後からのスタートとなりました)

先生クイズ、誰でしょうクイズ、モノマネ等、各班で工夫されたバスレクで楽しんでいます。

良い雰囲気です。

バス酔い等、体調の悪い子はいません。

9月26日(木)は、6年生の奈良社会見学です。

朝7:10学校集合。欠席者は0人。

全員で見学に出かけられることが、とても嬉しいです。

めあてを意識して、学びのある楽しい1日にしてほしいと思います。

バスは予定通り7:30に学校を出発しました。

バスの中では、近くの子とおしゃべりをしながら、穏やかに過ごしています。

9月28日(土)に「とみすっこクリーン大作戦」(PTA環境整備作業)が行われます。

学級園も大変な状況です。

クリーン大作戦で草を集めてゴミ袋に入れてもらえるよう、草刈りを頑張っています。

皆さんぜひご協力をよろしくお願いします。

24日(火)は、朝から1日業者の方に運動場の整備をしていただきました。

新たな土を入れていただき、平らな運動場にしていただきました。

また、幼稚園近くの通路の草を掘り起こしてもらえたので助かりました。

運動会まで1か月余り、気温も少し下がってきました。

安心して屋外での活動ができそうです。

9月20日(金)、6年生が四日市市文化会館で劇団四季のミュージカル「ガンバの大冒険」を鑑賞しました。

このミュージカルは、ネズミたちの姿を通して、仲間を信じることや、力を合わせることの素晴らしさを教えてくれる内容でした。

子ども達からは、

「はじめてミュージカルをみた」

「すごいダンスや迫力のある歌声に感動した」

「オイボレ(登場人物の名前)の行動に感動した」

「また家族と一緒に見に行きたい」

といった感想を聞くことができたそうです。

子ども達にとって大変有意義な時間となりました。

来週は、奈良へ社会見学です。

行事を通して、心も体も大きく成長してほしいと思います。

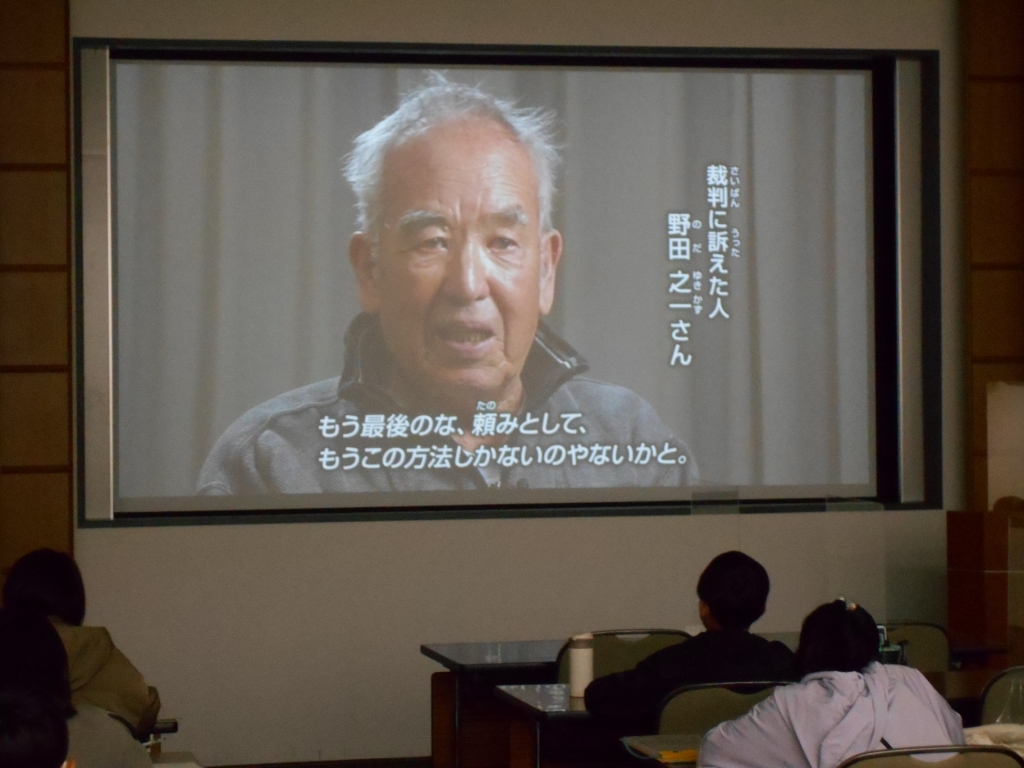

9月18日(水)にゲストティーチャーとして本校の卒業生でもある早川さんをお招きして、5年生が四日市公害のお話を聴きました。

大変興味深いお話で、2時間があっという間に過ぎてしまいました。

19日は、四日市環境未来館へ見学に出かけます。

9月の中央掲示板には、4年生が調べた「故事成語」「ことわざ」が掲示されています。

他の学年の児童も、この掲示を見て「故事成語」や「ことわざ」に興味を持ってほしいですね。

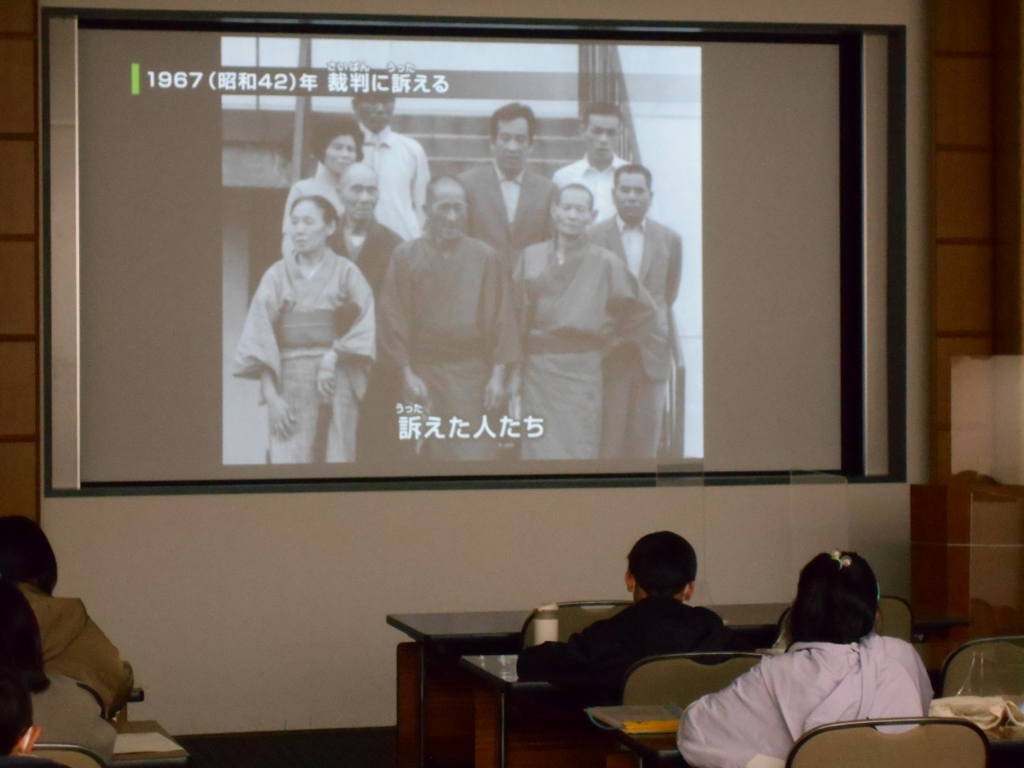

5年生では、社会と総合の時間に四日市公害の学習を行っています。

この日の授業では、公害反対運動の様子を知り、「自分なら参加するか」ということを考えました。

最初は「参加する」と考えていた子ども達でしたが、「自分が工場で働いている人なら参加するか」と問われ、気持ちが揺れる様子が見られました。

今回の学習を通して、いけないとわかっていても、自分が不利な状況になることを避けてしまう気持ちがあることに気付いたのではないかと思います。

たくさんの子が、自分自身の気持ちや考えをみんなに伝え、主体的に学ぶ姿が見られました。

今後も、正しいことを知って判断し、行動できる力を育てていきたいと思います。

9月17日(月)、四日市北消防署の方に来ていただき、防火教室が行われました。

火災の原因や防ぐ方法について話を聞いた後、様々な体験をしました。

煙体験

水消火器訓練

油火災の実験

実際に見たり、体験したりしたことで、より火災予防に向けた意識が高まったことと思います。

今回の学習のことを、ぜひご家庭でも話題にしてみてください。

11日(水)、12日(木)の2日間、講堂で夏休み校内作品展を行いました。

工作や毛筆、絵画、自由研究等、どの学年もなかなかの力作ぞろいで、夏休みに良い学習ができたことがわかりました。

また、三泗小中社会科作品展、科学作品展、公害環境展に出品された作品も展示されました。

子ども達は、授業時間を利用して作品を鑑賞しました。

作品の良さや面白さ、工夫に触れることで、関心や意欲が高まってくれることを期待しています。

今回の内容は、

・全国学力学習状況調査の結果より

以上です。

ホームページ上の「メニュー」→「学校だより『三錨』」から見ていただくことができます。

ぜひご覧ください。

今回の学習では「表情カード」を使い、「どんなきもちかな?」という活動をしました。

まず、グループの中の1人が表情カードを見せ、「いつ」の「どのようなとき」の表情なのかを話します。

その話を聞いて、他の子が気持ち想像して答えていきます。

この活動を通して、「いろいろな思いや考えがある。」ことや「相手の立場になってものごとを考えたり、相手の思いを想像したり共感したりする」ことを学びました。

子ども達の振り返りには、「友達の気持ちを考えるのは難しかったです。」「話を聞けてうれしかったです。」といった内容が書かれていました。

共生社会を生きていくうえで、とても大切な力です。

今後も様々な場面で継続して取り組んでいきたいと思います。

9月9日(月)に4年生が「空気でっぽうフェスティバル」をしました。

4年生理科で「とじこめた空気や水」の学習をします。

そこでまず「空気でっぽうを使って遊んでみよう」ということになりました。

子ども達は休み時間まで使って、射的のお店作りや景品作りをしたそうです。

私も参加して見事命中!景品と参加賞をいただきました!

全て自分たちで考えて作ったところが素晴らしいです。

自ら進んで学ぶ良い機会となりました。

きっと遊びの中で経験したことが、これからの学習場面で活きてくるのではないかと思います。

地域にお住いの宮田さんに、今年も一輪車を10台寄贈していただきました。

毎年たくさんの一輪車を寄贈していただけるので、休み時間や放課後に一輪車で遊ぶ子が多く、体力の向上につながっています。

いただいた一輪車は9月30日の創立記念式典で披露した後、子ども達が使えるようにします。

新しい一輪車、楽しみですね。

4年生児童3人が、校長室へ本を借りに来てくれました。

本が大好きで日頃からたくさん読んでいる、という子ども達です。

本好きの子が増えてくれると嬉しいですね。

校長室の本を借りたい人は、ぜひ来てください。

9月2日から本校の卒業生である2名の方が、3年生と5年生で教育実習を行っています。

今週は、いろんな学年の先生方の授業を見て指導法を学んだり、授業中に補助的な指導に関わったりしています。

そして来週からは、いよいよ授業が始まります。